地球スイングバイの観測概要

JAXA「はやぶさ2プロジェクト」のホームページを参照

12月3日の最接近の前、日没から19時ごろにかけて、観測できる可能性があります。

はやぶさ2の位置は、軌道要素によって正確に求められますが、実際に何等星として見えるかは不明です。また、天球上を早く移動するので、恒星のように長時間露出で写す事は難しく、大口径・高感度の装置で予想位置で待ち伏せして、視野の中を移動する様子を観測する事になると思われます。さらに西日本では、日没後の薄明中での観測になるので、条件はさらに厳しいと考えられます。

参考:「はやぶさ2」本体サイズ1.0×1.6×1.4m、ソーラーパネル展開幅6m

前日12月2日の観測は可能か?(倉敷科学センター 三島氏より)

地球スイングバイ前日の12月2日は19等級の予想なので、公開天文台で極限等級に自信があるところは挑戦しがいがあるのではないかと思います。距離は45万km、固有移動量はほとんどゼロで、無視できそうです。

ただ、ヘルクレス座で天文薄明終了時は高度15度、その後、どんどん沈んでいくので時間との勝負となります。西側の視界が悪かったり、リミッターが効いて導入不能になるところもあるかもしれません。

実際に観測する際の注意点

「はやぶさ2」は必ず写るとは限りません。何か写っただけで「撮影成功」と思わず、撮影後は検証の必要があります。

- 時刻の精度:位置の変化が早いので、撮影後の検証のためには、できる限り正確な時計合わせが必要です。観測の前に必ず、カメラやPC、望遠鏡コントローラーの時刻合わせをしてください。

→努力目標として、- 予想軌道との比較をしてみたい場合は0.1秒(=誤差1km)

- 他の人工衛星のと誤認を防ぐためなら1秒程度

- 画角の向き:カメラが正しい方向を撮影したかを確認するためには、撮影後に、背景に写っている星を調べる必要があります。星図と比べ易くするために、撮影の段階で東西南北または赤経赤緯に沿って、画角を合わせておくと良いでしょう。

- 他の人工衛星の写りこみ:「はやぶさ2」が通過する夕方の時間帯は、「はやぶさ2」以外の人工衛星も写ります。「はやぶさ2」の予想される光度より明るい、7~9等程の人工衛星もたくさんあります。

- 撮影は複数枚:「はやぶさ2」の移動がわかるように、複数コマ撮影して移動方向が確認できるようにしてください。

- 決め手は位置と移動方向:提供された位置情報やシミュレーションソフトなどを使って、撮影者自身で確認してください。

- 背景の星と比較して、予報された位置に写っている

- 移動する方向が予想される経路に沿っている

シミュレーション・位置計算

ステラナビゲーター10用シミュレーションパック

株式会社アストロアーツより、同社の「ステラナビゲーター10」で「はやぶさ2」を表示するための、「はやぶさ2・シミュレーションパック」が公開されました。ソフトをお持ちの方は、観測計画を立てる時の参考になると思います。

また特集ページでは、観測地の情報を入力すると、「ステラナビゲーター」用の追加天体ファイルを生成して、ダウンロードするすることができます。

星図上に「はやぶさ2」の移動経路と、1分毎の位置を表示する事ができます。

(左の画像:ステラナビゲータ10/(株)アストロアーツ)

はやぶさ2の現在位置

柏井勇魚氏のホームページで、現在時間における「はやぶさ2」の位置と、地球近傍の拡大図が見られます。

(現在時間の表示で、視点の移動ができます)

- 太陽系内での現在位置:http://www.lizard-tail.com/isana/hayabusa2/

- 地球スイングバイ用の拡大図:http://www.lizard-tail.com/isana/hayabusa2/misc/swingby/

地球スイングバイのシミュレーション動画

YouTubeのJAXAチャンネルで、地球スイングバイの解説CGが見られます。

テスト観測

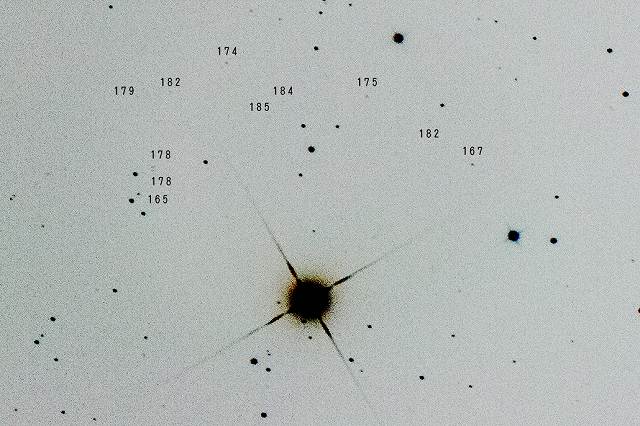

2003年の火星探査機「のぞみ」の地上観測の記録

愛媛県の久万高原天体観測館において、60cm反射望遠鏡(焦点距離6000mm)+CCDカメラで撮影されました。(JAXAの報告・文字化けの場合はgoogleキャッシュ)。撮影時の明るさは15~16等とされています。

参考:「のぞみ」本体サイズ1.6×1.6×0.6m、ソーラーパネル展開幅6.2m、撮影時の距離5.3万km

前日12月2日想定の撮影テスト(倉敷科学センター 三島氏)

11月3日に、25cmでどこまで狙えるか試してみました。12月2日の天文薄明終了時「はやぶさ2」が位置する西北西の高度15度をターゲットにして撮影してみました。

18等級までは確認できるのですが、19等級はけっこう厳しそうです。低空でシーングが悪いため、恒星像が肥大化して限界等級が伸びません。

前日12月2日想定の撮影テスト(星の子館)

三島氏の提案に沿って、天文薄明終了時の高度15度前後の天体を撮影してみました。

17等星くらいは写っているようですが、19等星は確認できませんでした。

口径が大きく&焦点距離が長くなると、低空ではシーイングの影響をうけて星像がぼけやすいので、口径20cmクラスの望遠鏡でなるべくシャープに写した方が、写る可能性が高く思えます。

- 撮影:2015年11月4日18時25分

- 対象:M12

- 観測装置:ペンタックス15cm屈折(焦点距離1800mm)+SBIG STL-1001E(フィルタなし)、視野は約0.8分角四方 (1/4ほどを切り出し)

- 露出:60秒

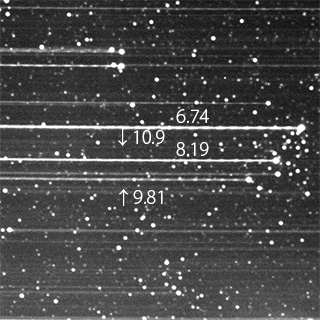

露出中に望遠鏡を振って移動体をシミュレート(星の子館)

実際の人工衛星でテスト撮影するのはタイミングが限られるので、明るさの分かっている星団に望遠鏡を向けて、微動で望遠鏡の方を動かしてみました。この方法なら、星団に望遠鏡を向けて微動で振るだけなので、簡易な機材のテストとして、どなたでも試して頂けると思います。(等級はGSCの値をステラナビゲーターより)

- 撮影:2015年11月3日21時10分

- 対象:M103

- 観測装置:ペンタックス15cm屈折(焦点距離1800mm)+SBIG STL-1001E(フィルタなし)

- 視野:約0.8度四方 から1/4程の範囲を切り出し

- 露出:10秒追尾→15秒移動→10秒追尾

- 微動:2.5分角/秒

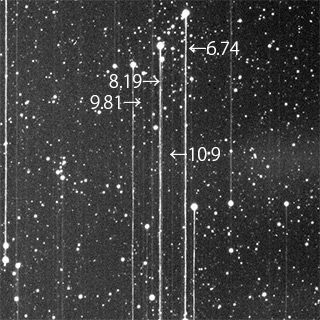

移動速度を3倍ほど増やして撮影しました。やはり、暗い星は写らなくなりましたので、もっと口径の大きな望遠鏡が必要になりそうです。

移動速度を3倍ほど増やして撮影しました。やはり、暗い星は写らなくなりましたので、もっと口径の大きな望遠鏡が必要になりそうです。

- 撮影:2015年11月4日19時17分

- 対象:M103

- 観測装置:ペンタックス15cm屈折(焦点距離1800mm)+SBIG STL-1001E(フィルタなし)

- 視野:約0.8度四方から1/4程の範囲を切り出し

- 露出:10秒追尾→5秒移動→10秒追尾

- 微動:7.6分角/秒

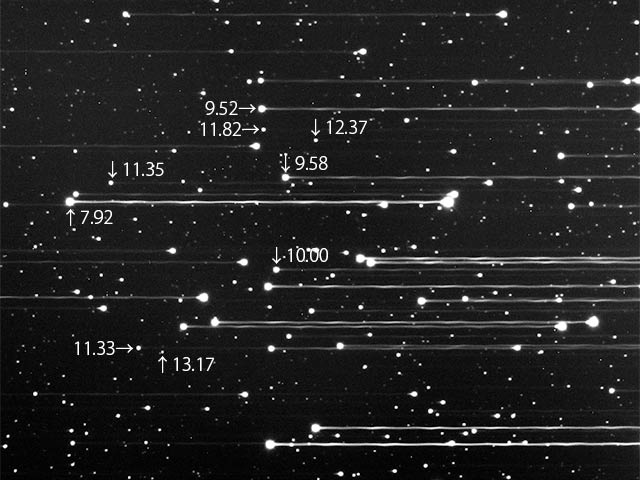

90cm望遠鏡でも、同じようにテスト撮影しました。口径が大きい分、11等が移動しても写るようです。

90cm望遠鏡でも、同じようにテスト撮影しました。口径が大きい分、11等が移動しても写るようです。

ただし、CCDは赤い天体ほどよく写るので、「はやぶさ2」にそのまま反映できるかは不明です。

- 撮影:2015年11月20日22時24分

- 対象:M34

- 観測装置:90cm反射(焦点距離4500mm)+SBIG STL-1001E(フィルタなし)

- 視野:約19分角(上下をトリミング)

- 露出:10秒追尾→3秒移動→10秒追尾

- 微動:3.6分角/秒

人工衛星の写りこみの可能性は(星の子館)

日没後の時間帯は、はやぶさ2以外の人工衛星の写りの可能性があります。

そこで、当日の観測時間に合わせて、北の空を撮影してみました。

この画像には、16等星までは写っていますが、明確に衛星らしいものは写りませんでしたが、より視野の広い光学系だと、写りこむ可能性があります。

- 撮影:2015年11月24日18時40分

- 対象: HIP5372(1h8m44.9s,86d15m25.5s)

- 観測装置:ペンタックス15cm屈折(焦点距離1800mm)+SBIG STL-1001E(フィルタなし)

- 視野:約0.8度四方

- 露出:60秒