大名行列とは?

実は、大名の家柄の高さを見せていた、

江戸時代の大名行列。まさに、大名の威信をかけた

戦いがそこにありました。

参勤交代をはじめ、江戸城への登城や参詣、

市中への外出など、大名が出かける際には

行列を組んで練り歩いていました。

そこには単に殿様(藩主)を警護するだけが目的ではなく、

家柄や藩の権威といった力や富を誇示する

重要な意味合いがあります。

行列の人数、槍や長刀などの道具、また行列の中の配置位置など、

徳川幕府によりこと細かく決められており、

殿様は大名行列を通じて自分がどの地位にあるのかを確認し、

また周囲の大名に示す一大行事だったともいえます。

実は、その行列の大多数は

日雇いアルバイトである武家奉公人だったというのも

興味深いことの一つ。

特に大きな戦のなかった時代、大名たちは行列を通じて

優位性を争っていたことがうかがえます。

まさに、華やかな世界に潜む、大名たちの静かなる戦い。

その隊列や衣装、道具などに込められた

意味を読み取りながら見ると、

歴史の面白さや奥深さに気づくはず。

いざ、大名行列の世界へと足を踏み入れてみましょう。

パンフレットを見る

姫路大名行列なるほど解説パンフレットはこちら

数字で見る大名行列

意外な事実が見えてくる!

姫路大名行列にまつわる数字を徹底追究。

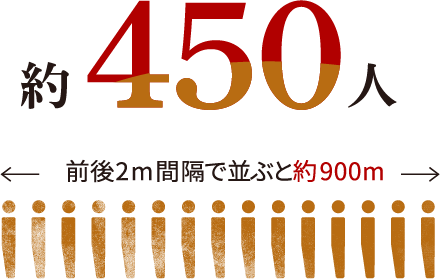

姫路藩の参勤交代で要した行列の人数

1741年(寛保元年)9月20日、姫路3代藩主・榊原政岑(まさみね)の参勤交代では、450人余りの人数が大名行列をなしたと記録されています。

20万石以上の領地を持つ大大名が率いる人数は385〜450人であり、姫路藩の参勤交代の規模の大きさを知ることができます。

酒気帯び行列?!

酒井家の陸尺が飲んだ酒の量

殿様(藩主)や藩士を乗せた駕籠を担ぐ者を陸尺(ろくしゃく)といい、酒井家の大名行列の際に立ち寄った三河・二川宿本陣(現・愛知県豊橋市)で酒をねだったといいます。その際、提供された酒量は8合だったとか。当時、陸尺たちは一杯飲んでから担ぐのが普通だったそうで、飲まないとできないほどつらかったのかもしれません。

越すに越されぬ・・・

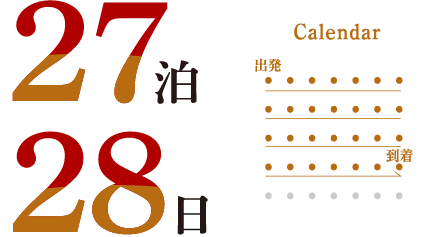

姫路~江戸間でかかった日数

大名行列を特に困らされたのが川越えでした。領土の防衛のため橋が掛かっていることはほとんどなく、人足と呼ばれる日雇い労働者が殿様(藩主)や藩士などを担いで渡ったといいます。そのため、増水時などは川留めに逢い、平均18泊19日のところ10日も余計にかかったこともありました。

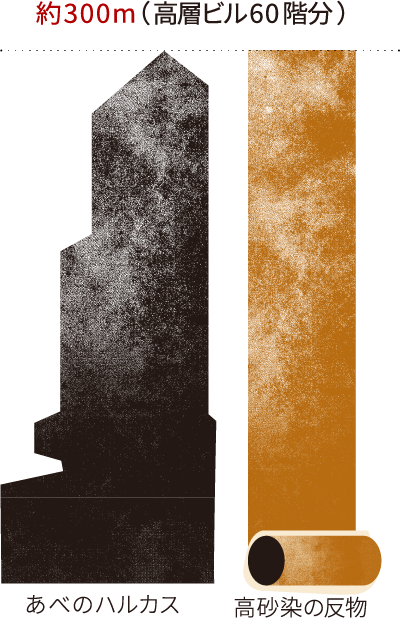

徳川幕府への献上品である反物の長さ

姫路藩主・酒井家は、参勤で江戸を訪れた際、徳川幕府へ姫路藩の特産品である高砂染の染物を献上していました。高砂染とは兵庫県高砂市の、長寿や縁結びなどの象徴である相生の松をモチーフに、翁や老婆、松葉などが描かれた吉祥文様を型染めする染め物で、その数量は30反にものぼったといいます。全てつなげると約300mもの長さになります。

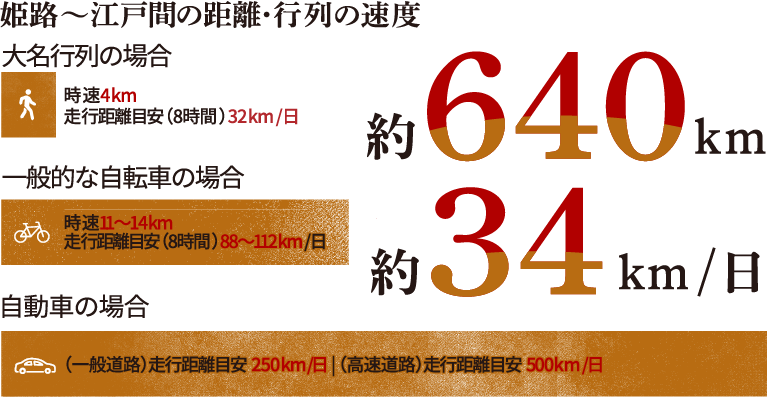

参勤交代では、一般的に姫路を出発し京都・伏見へ、東海道を通り関ヶ原を経由するコースが考えられます。出発の約半年前から藩の担当者がルートや宿泊日程表などを作成していたそうです。また、歩行速度を時速4キロの場合、一日8時間ほど歩いていたことに。重い行列道具を持ちながら歩きつづけるとなると、なんとも骨の折れる旅路だったことでしょう。

お問い合わせ

姫路お城まつり奉賛会事務局

電 話:079 ( 221 ) 1520

メール:oshirofes@city.himeji.lg.jp

住 所:〒670-8501

兵庫県 姫路市 安田4丁目1番地