姫路科学館 ゴム・ワン® グランプリ

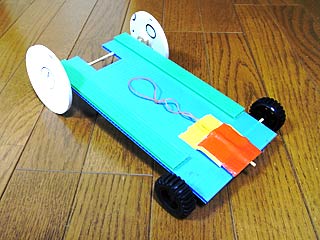

「ゴム・ワン® グランプリ」とは、市販の輪ゴム3本を動力にした車で、いかに遠くまで、そして、いかに早く走らせるかを競う姫路科学館発祥の競技会です。特殊な道具を使わない単純なルールと工作で、小学生から大人まで一緒に競技を楽しめます。もちろん、技術の粋を極めたマシンの製作も大歓迎です。

第37回大会の参戦受付開始

お待たせしました。37回大会は、12月7日(日曜日)10時から開催です。前回参加されたみなさんも、ぜひより強いマシンを作って参加して頂けると嬉しいです。

ただし、参加者が3名or3団体以下の場合は、競技とせず「参考記録」といたしますのでご了承ください。

締め切りは11月23日(日日)23時59分です。

現在の公認最高記録

- ベーシック・一般部門:ゴムを車軸に巻きつけて走らせる 【107m11cm】(2022年7月3日達成)(参考記録:103m69cm 2019年12月8日)

- ベーシック・小学生部門:ゴムを車軸に巻きつけて走らせる 【49m92cm】(2019年7月7日達成)

- ベーシック・団体部門:3人制【51m17cm】(2018年12月2日達成)・5人制【145m13cm】(2015年11月24日達成)

- フリースタイル部門:ゴム→車輪の回転への変換方法は自由 【208m34cm】(2014年6月21日達成)

ゴム・ワンのルール

2016年に改定されました。詳しくは競技規則をご覧ください。(2020年に、一部改正予定です)

各部門共通のルール

0 出場資格

出場資格は「小学生以上」です。

1 動力

- 市販の輪ゴム(No.16・直径約3.8cm)を3本のみ使い、車輪を回して進む。

- 輪ゴムは、当日会場で支給されたものを使用すること。

- ゴム以外の補助動力は認めない。

- ゴムを巻く回数は、ゴムが切れなければ何回でもよい。

- 動力の輪ゴムは、3本以下でも可。

- プロペラなどのゴム以外の動力を使用してはいけない。

- 輪ゴムを使用しても、カタパルト式に勢いをつけるような動力にしてはいけない。

- 動力用の輪ゴムとは別に、ゴムを車輪の滑り止めとして使用してもよい。(大きさや本数の制限なし)

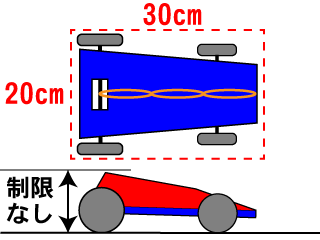

2 車体

- タイヤも含んだ車体の大きさは、幅20cm、長さ30cm以内。

- 車体の材料は自由に選んでよい。

- 高さの制限はない。

- 塗装やウィングなどの装飾は、サイズ以内なら可能である。

3 車輪

- 四輪車であること。

- タイヤの材料や大きさに制限はない。

- 4つの車輪全てが常に地面に接地していること。

- 4つの車輪は、互いに触れないようにしておく。

4 その他

- ベーシック、団体、スピードの各部門の重複しての参加はできません。

- マシンは一人1台のみで、貸し借りはできません。

- パイロット(ゴムを巻き付けて車を走らせるまでを行う人)のほかは、原則として補助は認めません。

ベーシック部門

ベーシック部門は、動力が「輪ゴムを直接車軸に巻き付けて、戻ろうとする力を利用したもの」という制限があります。

「小学生の部」と「一般の部(中学生以上)」があります。

コース

- 幅約1.5m、長さ12mを2コース

- 高さ約5cmのガードレールがつきます。

- ガードレールを飛び出さない限り、競技は続行とする。

- 係員が計測した距離に対する異議申し立ては認めない。

- コースの詳細については、当日変更される場合がある。

計測について

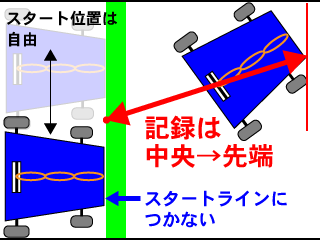

- スタートラインの手前側中央から車の最も前の部分までの距離が記録となる。

- 12mごとにゴムワンカーの折り返しをし、止まるまで競技を続ける。

- コース長が12mのため、自分の車の走行距離を予測し、5m、10mで折り返しをしたい場合は、スタート地点をずらして計測することができる。

- 車がコースアウトした場合、「記録なし」とする。

- スタート位置はテープの手前側で、車体の先端がスタートラインにふれないようにする。

- 計測はコースを折り返した距離と、テープ手前の中心から車体の先端を直線でレーザー計測したものを合計する。

ベーシック団体部門

- パイロット、駆動方式等は、ベーシック部門と同じ。

- チームは、【監督1名、選手3名の計4名】で1チームです。同一小学校で編成すること。(学年は問わない)

- 監督は、チームの選手の保護者もしくは小学校の教員とする。

- 3人の選手が順次走行させ、各々の距離を計測する。

- 2回挑戦して、それぞれのよい方の記録の合計し、チームの記録とする。

- 1回目と2回目の走行の順番は、変更できない。

スピード部門(2025年36回大会より休止)

- パイロットは小学生以上で上限はなし。

- 駆動方式として、輪ゴムと動輪の車軸との接続の制限はなし。(ベーシック部門と同じ駆動方式でも可)

- トーナメント方式で2台同時にスタートし、7m先のゴールラインに車の一部が触れるのが速い方を勝ちとする。(一回勝負)

- 7m先のゴールラインに触れられなければ失格とする。

- スタートでのフライングは2回まで。それ以上は失格とする。

コース

- 幅約1.5m、長さ7mを2コース

- 高さ約5cmのガードレールをつける。

- ガードレールを飛び出さない限り、競技は続行とする。

- 審判の判定に対する異議申し立ては認めない。

- コースの詳細については、当日変更される場合がある。

フリースタイル部門(現在は休止中)

ゴムから車輪の回転への変換方法に、制限を設けないクラスです。模型飛行機のプロペラのようにゴムをねじってエネルギーを溜め、ギアやベアリング、極限まで軽量化された車体を駆使して、200mを超える記録が出ましたが、会場と計測方法に限界が出てきたので現在は休止しています。

これまでの記録集

最初は10mからスタートしたゴム・ワン グランプリは、最高記録が200mまで伸び、新たにスピード部門も新設されます。

これまでの成績と進化の記録をご覧ください。

みなさんの挑戦待ってます!

みなさんが作った「ゴム・ワン マシン」と走行距離を教えてください。「こんなに遠くへ走ったよ」とか「ここを工夫したよ」とか「あまり走らないけどかっこいいでしょ!」など、自慢のマシンを紹介してください。

適時このページで、全国のみなさんにご紹介したいと思います。

「ゴム・ワン®」は

登録商標になりました。(登録5895465号商標)