姫路科学館・流星群を見よう

実は、流星は特別な日でなくても、毎晩のように見えています。でも、実際に見た!という人は少ないと思います。そこで、普段より流星が見える確率の高い「流星群」の時を狙ってみましょう。

ただ流星は、日食や月食のように正確な予報はできなくて、「流星がいつ・どこに見えるかは予測不可能」です。とにかく気長に「見えればラッキー!」と思って肩の力を抜いて見ると、意外と見えて楽しいイベントです。

正直にいえば、流星群だからと言ってみなさんが期待するほど流れ星は見えません!でも、1個でも見えればきっといい思い出になります。とにかくこのチャンスに外に出て、ぜひ夜空を見上げてください。ただし、季節に合った服装で!!

2025年8月9日更新

| 何時が一番多いの? | どっちの方向・方角に見えの? | どこで見たらいいの? |

| 何個見えるの? | 見るのに必要な道具は? | 注意して欲しいこと |

超短縮版・流星群の楽しみかた

- 「確実に流星を見る方法」はありません!すべて運次第です

- より多く見る大原則は「長い時間見る」 「広く見る」「空の暗いところで見る」です

- 見る時間は、日付が変わってから明け方(0時~夜明け前)の間でなるべく長い時間

- 見る方角は、「○×座の方向」ではなく、寝転がって上を向いたり、見晴らしの良い方向で視界を広く

- 見る場所は、「夜空が暗くて見晴らしのいい場所」ほど良い

- 必要な道具は、基本手ぶら&季節に合った服装と懐中電灯と虫よけと寝転がるシート

- 自分の安全と周りへの迷惑に気を配る

- 無理は禁物、修行じゃない

- くもりや雨なら見られないので、スッキリあきらめる

そもそも「流星」とは?

流星は、宇宙に漂っている砂粒ほどの小さな塵(ちり)=流星物質が地球の大気の中に時速数万kmで飛び込んで、加熱された大気が光る現象です。光り始めから燃え尽きて消えるまで1秒ほどですが、その間に何10kmも飛ぶので細い光の線として見ます。

流星の元になる塵は、主に彗星から来ると考えられています。彗星には流星の元になる流星物質が含まれていて、太陽の周りを回るコース(軌道)に沿ってたくさん撒き散らされるので、彗星の軌道と地球の軌道が重なるあたりは流星がたくさん見えて「流星群」と呼ばれます。

同じように空から落ちてくる物に「隕石」があります。言葉の定義の上では「流星物質が燃えつきないで落ちてくると隕石」なのですが、隕石は主に火星と木星の間にある小惑星帯から来ると考えられています。

隕石が見られる・さわれる博物館や科学館のページでは、隕石が展示されている施設のリストが見られます。

2025年の「おすすめ流星群」

編集者多忙につき、なかなか手が回っておりません…

国際天文学連合で認定された流星群は100以上あります。なので、実は週に1度や2度は「○○座流星群の極大」になります。しかし、そのほとんどは暗い流星ばかりだったり、1時間に1、2個だったりと、流星を見ることはかなり難しいです…

毎年安定して比較的多めに流星が見られるもの以外は、「見るのはなかなか難しい」と思ってください。

専門的な解説は下記のページや資料がお勧めです。

- 流星電波観測国際プロジェクト 2025年流星群活動展望

- 佐藤幹哉さんの流星研究ページ

- こよみハンドブック2024.4~2026.4(大阪市立科学館)

- 天文年鑑2025(誠文堂新光社)

2025年の年間三大流星群

毎年安定して、比較的多めの流星が見られます。まずは、この時期に流星にチャレンジしましょう!

- しぶんぎ座流星群:1月4日前後、未明から明け方(2025年ランク:竹)

→春の星座のうしかい座近くにあった今はない星座の名前がついた流星群です。ほぼ1月4日の明け方しかチャンスがありません。寒さが厳しくなる時期なので、くれぐれも防寒対策をお忘れなく。

2025年は、月の影響は少ないですが極寒の時期です。とにかく無理のないように。 - ペルセウス座流星群:8月13日前後、未明から明け方(2025年ランク:竹)

→秋によく見えるギリシャの物語に出てくる勇者の星座・ペルセウス座を中心にでる流星群です。毎年安定して流星が見えて、時期も夏休み中なので観測しやすい流星群です。

2025年は、極大の時刻は8月13日の明け方ですが月明りの影響が大きいので、見える数は微妙です。 - ふたご座流星群:12月14日前後、ほぼ一晩中(2024年ランク:竹)

→お誕生日の星座のふたご座を中心に出る流星群です。毎年安定して見える流星群でほぼ一晩中見えるのもお勧めポイントですが、寒さが厳しくなる時期なので、くれぐれも防寒対策をお忘れなく。

2025年は、月の影響は少ないですが極大の時間が12月14日の夕方になるので、見える数は微妙です。防寒対策をしっかりと。

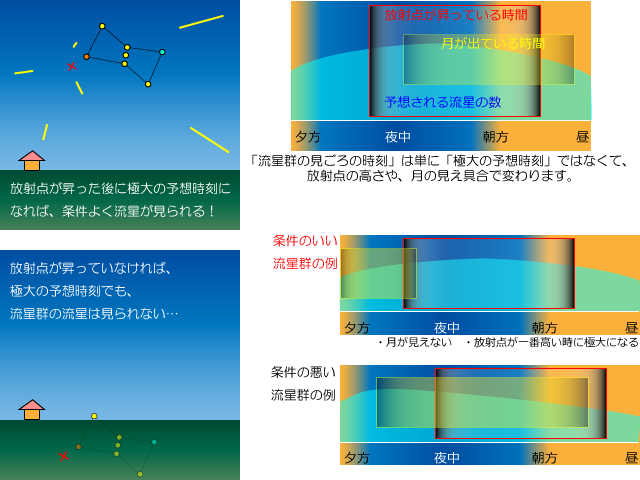

ポイント1「流星は何時に見えるの?」

流星はもともと「いつ・どこに見えるかは予測不可能」なので、「何月何日何時が一番多い」という予報はできません! とにかく「長い時間見る」「その日だけではなくて、前後の日も見える」ということを忘れないでください。

- 「何時に流星が流れるか?」は誰にもわかりませんし、「何時に一番多く見えるか?」もわかりません。

- 流れ星をたくさん見る王道は「長い時間見る」しかありません。

- 「○○座流星群」は、○○座にある流星が出る中心点(輻射点・放射点)が地平線のずっと下だと見えません。

- よく見る「*月**日**時ごろが多い」というのは、「当たればラッキー」程度の「予想」です。あまりこだわらない方がいいです。

- 一番多い予想の時間が昼間だと、もちろん見えません。

- 時間が前後に外れることは普通です。その夜しか見えないわけではありませんので、都合が悪ければ前の晩や次の晩の同じ時間帯でも見られます。

- 見える時間帯は「流星群によって違います」。あまり早い時間から見ていても見られないものもあります。

- 一般的に流星は、明け方ほど多く見ます。もし短時間で勝負したいなら、「夜明け2時間前からスタートして明るくなるまで」がチャンスです。

ポイント2「流星はどの方角を見たらいいの?」

流星はもともと「いつ・どこに見えるかは予測不可能」なので、「どの方角を見ていたらいい」という決まりはありません!

「○○座流星群」とは、「○○座に流れる」ではなくて、「流星が○○座の方向から流れる」という意味です! とにかく「○○座の方角」にこだわらずに、広く空を見渡してください。○○座の位置に関係なく、流れ星は空のどこかに勝手に出ます。

- 迷った時には、「その場所で一番見晴らしのいい方角」を向きます。

- 月が出ている時は、月明かりを避けるために月が目に直接入らない方角を向きます。

- 見る方向で一番いいのは「寝ころがって頭の上」です。

- 高原や海辺などの見晴らしのよい場所で、安全に寝ていられる場所が最良です。

- 流星を見るために、望遠鏡で待ち伏せしたり、望遠鏡で追いかけるのは不可能です。

- 輻射点がある方向の流星は短く、離れると長くなる傾向があるのでお好みで。

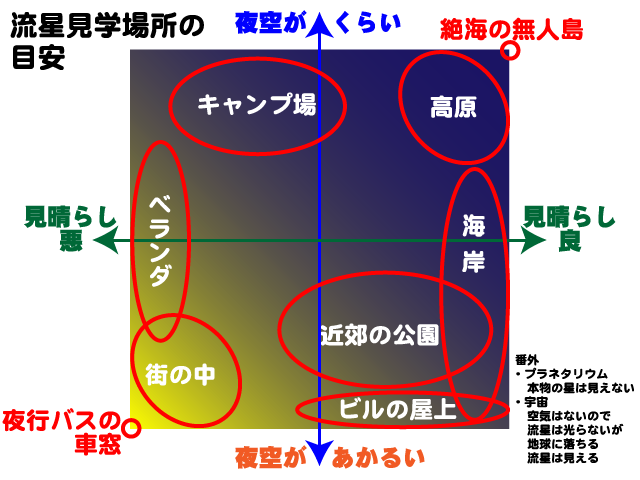

ポイント3「流星はどこで見たらいいか?」

流星は、元々どこでも見られます。ただ、手間と時間とお金をかけて条件のよい場所に行けば、その分たくさん見られます。

わざわざ出かけてみたものの、実は自宅のほうが良く見える、ということもあるので、無理に遠くまで出かけずに、みなさんの身近な場所で少しでも条件がよい場所を探してみてください。

もちろん、立ち入り禁止の場所や私有地(田畑は注意!)には、絶対に入らないように。途中で叱られては、楽しい思い出も台無しです。そのためには、「明るいうちに事前の下見」が大切です。

- みなさんの「流星群にかける熱意」に合わせて、山の上、高原、海辺、近くの公園、ベランダなど、好きな場所でご覧下さい。

- 流星が見える数は「夜空が暗い & 見晴らしのいい場所」ほど多いです。都会でも見えないことはありませんが、数はず~っと少ないです。

- 夜空が暗い場所の場合もありますが、天体望遠鏡はいらないので、星の子館などの天文台にわざわざ行く必要はありません。

流星群を見る場所としては、こんなイメージでしょうか?もちろん、もっとよい場所を発見するのも楽しいと思います。

- 市街地から離れた高原のような場所が、見晴らしも空の暗さもベスト

- キャンプ場は木に囲まれたところも多いので、見晴らしが悪い場合があり

- 海岸は見晴らしがいい分、遠くの街の明かりが見えることがあって、思っているより明るい場合もあり

- ベランダは気軽さで一番ですが、近所迷惑に注意

- 建物の屋上は、ベランダよりも見晴らしの点で有利

- 郊外の公園は、見晴らし・空の暗さ・アクセス、駐車場などで、都市部にお住まいの方にはオススメかもしれません

ポイント4「流星は何個見えるか?」

流星はもともと「いつ・どこに見えるかは予測不可能」なので、何個見えるかは分かりません。また、月や周りの明るさの違いで、同じ流星群でも毎年見える数はずいぶん変わります。

最初の1個まではちょっと我慢して、「次も見えたらラッキー」と思いながら気楽に見てください。

よくネットなどで紹介される「1時間に○○個見える」は、これまでに観測された流星の数を基に、

- 目で見える限界の暗い星が見える

- 雲一つ視界を遮るものがない

- (天頂を向いて漏れなく数える)

- (さらに、輻射点が天頂に見えていると仮定する("ZHR"(Zenith Hourly Rate)」と言います)

などの補正をした「計算して求めた値」が多いです。なので、実際に見える数は「1時間に○○個」より「遥かに少ない」と思ってください。

- 流星も、夜空の星と同じで「暗いものほど多い」ので、月齢によって見える数は大きく変わって、満月に近い時期ほど見える数は極端に少なくなります。

- 街の近くで見る場合は、多い目の予想の「10分の1程度」と思ってください。

- 去年多く見えたからと言って、今年も多いとは限りません。

- もちろん逆に、予想外にたくさん見えてラッキーな場合もあります。

- 「突発的に多いこともある」は「宝くじでものすごい金額が当たることもある」のと同じだと思ってください。

- 「1時間に○○個」は平均です。「1分に1個」かもしれませんし「同時に5個流れて5分休み」かもしれません。

- いつ見えるか分からないものを、じっと待つのは「かなり退屈でねむい」です。

- 「最初の1個」が見えると、盛り上がってあとが楽しみになります。そこまではじっとガマンです。

参考:星の子館で撮影した、2001年のしし座流星群のビデオです。

みなさんが想像する「流星群」のイメージに近いと思いますが、これくらい流星が見えるためには「1時間に2000個以上」と予想されていないと無理です。「1時間に20個」という流星群でも、このビデオの100分の1くらいしか流れないのです…

ポイント5「流星を見るための道具は?」

流星を見る時は基本「手ぶら」です。まずは外に出てみましょう。

流星を待ち構えて見ることは不可能なので、望遠鏡や双眼鏡は不要です。

目で記録する

流星が10分間に何個流れたかを一晩中数えていくと、かなりいい研究になります。できれば、数人で空の見る場所を分担して記録すると、より本格的な観測になります。

写真で記録する

流星の写真を撮るためには、本格的な装備が必要です。

流星はどこに出るかわからないので、なるべく空が広く写る広角レンズがお勧めです。また、いつ流れるかわからないので、シャッターを開けっぱなしにできる「バルブ」の機能を使って待ち伏せする必要があります。

最近のデジタル一眼レフカメラだと、一定時間ごとに写真を撮ってくれる「インターバルタイマー」の機能があるので、人がいなくてもカメラ任せにしておくことができます。でも、一晩で何100コマも撮った中から流星をさがし出すのは、全部見ないといけないのでかなり大変ですよ…

ビデオで記録する

流星は、市販のビデオカメラやスマホの動画ではまず写りません。

でも最近は、超高感度が使えるデジタル一眼レフカメラや、感度の高い監視カメラ使うと撮影ができるかもしれません。

ポイント6「他に気をつけることは?」

書いている中の人のように、仕事や義務でなければ「無理をしない」です。

夜間の天文現象を見る時の共通の注意ですが、普段しない事をする時は十分な準備と注意と配慮が必要です。

特に車を使われる方は、慣れない道を夜間に走る際には十分に気をつけてください。楽しい思い出のために、下調べと早めの到着、余裕のある運転を心がけてください。

- 流星群とはいえ、世の中全体では寝ている人の方が多いです。騒音など周りへの迷惑に十分注意を払ってください。

- もちろん安全第一です。子どもだけで出かけたり、車の多いところや治安のよくない場所は避けてください。

- 屋外での徹夜は、想像以上に体力を奪われます。帰りの車の運転には特に注意が必要です。

- 冬場の観望は生死に関わります。服装は準備万端を心がけて、寒くなったら無理は禁物です。

- 夏場は熱中症に注意です。適当な水分補給が必要です。

- メガネやコンタクトの方は必ず持参しましょう。ピンボケでは何も楽しくありません。

- 「修行」ではありませんので、つまらなくなったら即撤退です。

- くもりや雨の日は、当然見えません。自由研究や宿題のネタにする時には、見えなくても楽しめる(つぶしのきく)メニューも考えてください。