超短縮版「月食の見かた」

- 見える日時は要チェック

- 見る場所は自宅でOK

- 見る方向はとにかく「月の方向」

- 道具は不要、手ぶら歓迎!

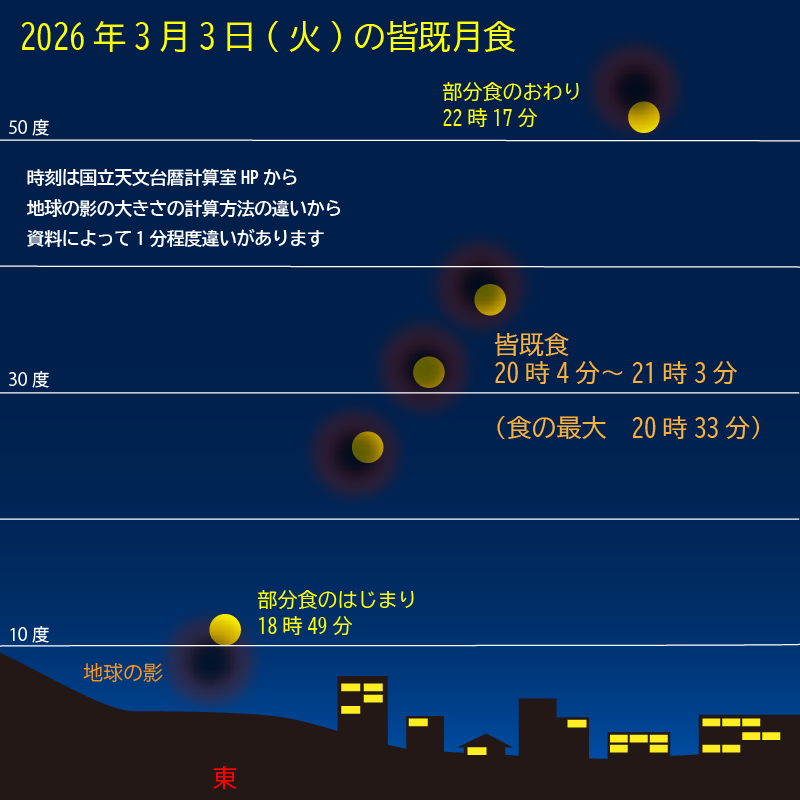

次の月食:2026年3月3日(火曜日) 皆既月食

夕方から夜にかけての見やすい時間に全過程が見えます。東の空の低い場所から始まるので、月食が始まった時に、まだ月が昇っていない街もあります。

- 姫路で月が昇る:17時48分

- 部分食のはじまり:18時49分

- 皆既食のはじまり:20時4分

- 食の最大:20時33分

- 皆既食の終わり:21時3分

- 部分食の終わり:22時17分

時刻は国立天文台暦計算室から。地球の影の大きさの計算方法に違いから、他の資料では1分程度の違いがあります。地球の影の縁は大気の影響でぼんやりしているので、数分の違いは見え方にあまり影響がありません。

参考

- 国立天文台 天文情報センター暦計算室ホームページ

- 暦象年表(国立天文台)

- 「ステラナビゲータ Ver.12」(株式会社アストロアーツ)

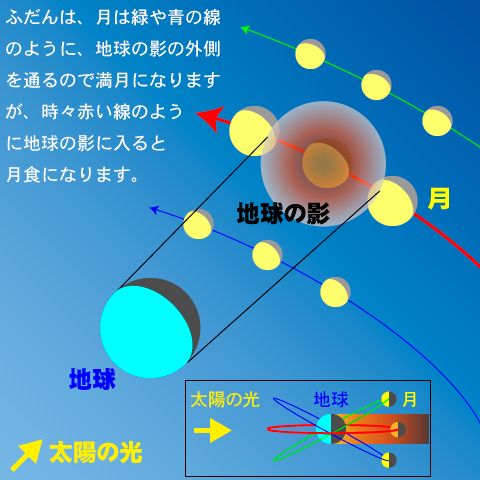

月食のしくみ

月食は、月が地球の影に入りこんで暗く見える現象です。

月食は、月が地球の影に入りこんで暗く見える現象です。

月は地球の周りを、およそ1ヶ月で回っています。月が地球の周りを回っているコース(軌道)は少し傾いているので、普段は左の図の緑や青の線のように、地球の影から離れたところを通って、地球の真後ろを通っても影には入らず、「満月」として明るく見えます。

しかし時々、赤い線のように地球の影の中を月が通ると、太陽の光が当たらなくなって暗くなります。これが月食です。

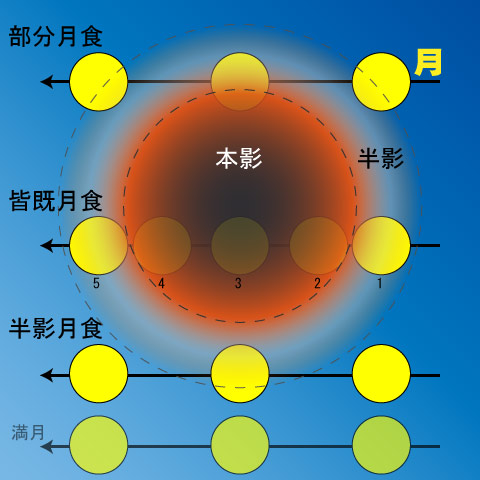

地球の影には2種類あるので、下の図のように、月が地球の影のどこを通るかによって3種類に分かれます。

- 半影(はんえい):月から見ると「部分日食」になっています。太陽の一部が地球にかくれて見えているので、淡く薄い影です

- 本影(ほんえい):月から見ると「皆既日食」になっています。太陽が地球に全部かくれているので、濃く暗い影です

部分月食(ぶぶんげっしょく)

月の一部分だけが本影に入る月食です。

皆既月食(かいきげっしょく)

月が地球の本影の中にすっぽり入ってしまって、月全体が暗くなる月食です。皆既月食の時は、半影月食→部分月食→皆既月食→部分月食→半影月食の順に進んでいきます。

本影の縁の部分は地球の大気のせいで境目がくっきりしていなくて、じわじわ暗くなるように見えます。さらに、本影の中には大気を通って太陽の光(夕焼け・朝焼けの赤い色)が入り込んでいるので、月は真っ暗にはなりません。

半影月食(はんえいげっしょく)

月が、薄い半影の中だけを通過する月食です。目ではよくわからなくて、写真を撮ると月の一部が暗くなっているのが分かります。

月食の経過をあらわす時には、図の1~5のタイミングの時刻を使います。月の影の縁は境目がくっきりしていないので、計算方法によって時刻には数分差があります。

月食の経過をあらわす時には、図の1~5のタイミングの時刻を使います。月の影の縁は境目がくっきりしていないので、計算方法によって時刻には数分差があります。

- 部分食のはじまり(第1接触):月が本影にかかった時の時刻

- 皆既食のはじまり(第2接触):月が本影に全部入った時の時刻

- 食の最大:月が本影の中に一番入り込んだ時の時刻

- 皆既食の終わり(第3接触):月が本影から出始めた時刻

- 部分食の終わり(第4接触):月が本影から全部出た時の時刻

ポイント1「月食はいつ見えるか?」

月食は必ず「満月の日」に起きますが、「○○年おき」というリズムはとても複雑です。

最近はインターネットでかなり未来まで予報が出されているサイトもあるので、参考にしてみてください。また、月食が見られる時間は、夕方・深夜・明け方関係なく、月食ごとにバラバラです。予報の時間帯以外はどんなにがんばっても見られないので、しっかり情報をチェックしておきましょう。

| 1992年から姫路で起きた月食(半影月食は除く) | ||

|---|---|---|

| 1995年4月15日:部分 | 1997年9月17日:皆既 | 1999年2月1日:部分 |

| 1999年7月28日:部分(晴れ) | 2000年7月16日:皆既(晴れ) | 2001年1月10日:皆既(晴れ) |

| 2001年7月5日:部分(くもり) | 2005年10月17日:部分(晴れ) | 2006年9月8日:部分(くもり) |

| 2007年8月28日:皆既(くもり) | 2010年1月1日:部分(休館日) | 2010年6月16日:部分(雨) |

| 2011年6月16日:皆既(くもり) | 2011年12月10日:皆既(晴れ) | 2012年6月4日:部分(くもり) |

| 2014年10月8日:皆既(晴れ) | 2015年4月4日:皆既(くもり) | 2017年8月8日:部分(くもり) |

| 2018年1月31日:皆既(うすぐもり) | 2018年7月28日:皆既(くもり) | 2021年5月26日:皆既(くもり) |

| 2021年11月19日:部分(晴れ) | 2022年11月8日:皆既(晴れ) | 2023年10月29日:部分(晴れ) |

| 2025年9月8日:皆既(晴れ) | ||

| 次の姫路で見られる月食 | ||

2026年3月3日 皆既月食 |

||

| これから姫路で見られる月食(半影月食は除く) | ||

| 2028年7月7日 | 部分 | 未明~明け方 |

| 2029年1月1日 | 皆既 | 深夜~未明 |

| 2029年12月21日 | 月没後に皆既 | 明け方 |

| 2030年6月16日 | 部分 | 未明 |

| 2032年4月25-26日 | 皆既 | 深夜 |

| 2032年10月19日 | 皆既 | 未明~明け方 |

| 2033年4月15日 | 皆既 | 未明~明け方 |

| 2033年10月8日 | 皆既 | 夕方~夜中 |

| 2036年2月12日 | 皆既 | 明け方(途中で沈む) |

| 2037年1月31日 | 皆既 | 深夜 |

ポイント2「月食はどこで見られるのか?」

月食が起きている時間帯に月が地平線の上に見えてみる場所なら、日本中どころか、世界中のどこでも同じ月食を見ることができます。見る物も「月」なので、天文台などの特別な場所に行かなくても、自分の家から十分見られます!

でも、月食の途中から月がのぼってくる場合や、反対に途中で沈んでしまう場合もあるので、地域によって月食のどの部分が見られるかは違います。

夜空の中で見る方向は、とにかく「月のある方向」です。簡単でしょ?

ポイント3「月食を見るための道具は?」

相手は月ですから、「手ぶら」で十分観察できます。まずは外に出てみましょう!

もちろん天体望遠鏡があればベストですが、双眼鏡もオススメです。

せっかくの天文現象ですから見て楽しむだけではなく、ぜひ記録を取ってみましょう。

目で記録する

スケッチ用紙と色鉛筆を用意して、皆既月食の色を観察してみてはいかがでしょう?

皆既月食の時でも月は真っ暗にならず、地球の大気の中を通ってきた光のせいで赤黒く見えます。その色は大気の中にある「ちり」の量で変わるので、皆既月食ごとに色が違うのです。

スケッチ用紙は白紙に丸を書けばOK!、より本格派の方はインターネットで用紙をさがしてみましょう。

写真で記録する

月は明るいので、明るさ的には携帯のカメラでも撮れますが、思っている以上に小さくしか写りません。なるべく焦点距離の長い望遠レンズと、しっかりした三脚が必要です。

月は明るいので、明るさ的には携帯のカメラでも撮れますが、思っている以上に小さくしか写りません。なるべく焦点距離の長い望遠レンズと、しっかりした三脚が必要です。

望遠レンズがない時は、望遠鏡の接眼レンズにカメラを当てると撮影できる場合もあります。

またカメラまかせだと露出オーバー気味で真っ白に写るので、ちょっとアンダー気味になるように調整すると良いです。

左の写真は、上にある写真をコンパクトカメラで撮影できる大きさに縮めたものです。ちなみに、上の写真くらいの大きさに撮影するためには、1500mm相当の望遠レンズがいります。

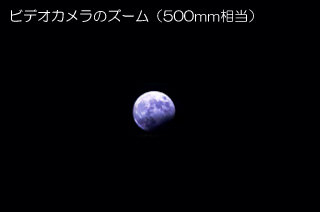

ビデオで記録する

ビデオカメラのズーム機能も進歩してきていて、月なら特別なレンズがなくてもそこそこの大きさで写ります。

ビデオカメラのズーム機能も進歩してきていて、月なら特別なレンズがなくてもそこそこの大きさで写ります。

月食はあまり変化が早くない現象なので、ビデオを回しっぱなしで長時間撮影しなくても良いと思います(後で見直すのが苦痛になります…)。また、月食の間も月は東から西に動いているので、ズームで拡大しているとあっという間に画面から出て行ってしまいます。安定して撮るには星を追いかけることができる赤道儀が必要です。

撮影時刻と周りの様子のレポート、一緒にいる人に感想をインタビューして、短かめのショットを10分おき位に撮影するといい記録になると思います。

ポイント4「他に気をつけることは?」

夜間の天文現象を見る時の共通の注意ですが、普段しない事をする時は十分な準備と注意と配慮が必要です。

- 月食とはいえ、世の中全体では寝ている人の方が多いです。周りへの迷惑に十分注意を払ってください。

- もちろん安全第一です。子どもだけで出かけたり、車の多いところや治安のよくない場所は避けてください。

- 冬場の観望は生死に関わります。服装は準備万端を心がけて、寒くなったら無理は禁物です。

- 夏場は「蚊のレストラン」になりたくなければ、虫よけスプレーを忘れずに。

- メガネやコンタクトの方は必ず持参しましょう。ピンボケでは何も楽しくありません。

- 「修行」ではありませんので、つまらなくなったら即撤退です。

- くもりや雨の日は、当然見えません。自由研究や宿題のネタにする時には、見えなくても楽しめる(つぶしのきく)メニューも考えてください。

参考資料

- 国立天文台 天文情報センター暦計算室 ホームページ

- NASA Eclipse Web Site

- 「ステラナビゲータ Ver.12」(株式会社アストロアーツ)

- 「理科年表」(丸善)