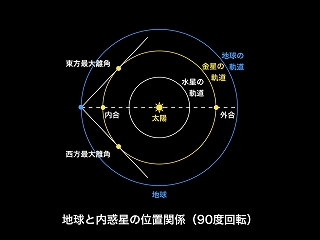

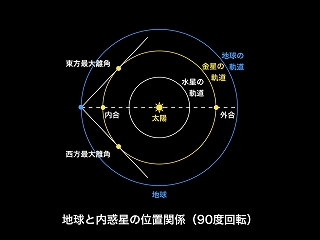

図2 内惑星の配置(90度回転)

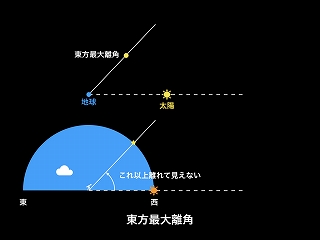

図2 内惑星の配置(90度回転)では、宵の明星について考えてみます。

わかりやすいように、図1の内惑星の配置を90度回転します(図2)。地球に対して太陽は右真横、金星は右斜め上になります。

姫路科学館プラネタリウムの生解説番組「星空案内と宇宙の話題」は月替りでテーマが変わり、2020年4月のテーマは「宵の明星」です。

プラネタリウムでお話はできませんが、臨時休館中でも宵の明星は見えるので、プラネタリウムで紹介する予定だった話題をお届けします。

(文中の図は、クリックすると大きくなります)

今頃の一番星が宵の明星です。日没後の西の空に明るく見えます。ところで、

と思っていませんか?

違うんですよ。宵の明星は金星の「あだ名」です。金星(宵の明星)が見える時には「一番星=宵の明星」です。

日没後に金星が見えない時期には、別の星が一番星になりますが、金星は太陽と月を除くとダントツに明るいので、他の星を「宵の明星」とは呼びません。

金星の明るさは、1等星よりも明るい「-4等」星です。星の明るさを表す等級は1等星が6等星の100倍明るいと決められています。つまり、等級差5等で100倍です。

1等星より1等明るい星は0等星なので、1等星と-4等星の差も5等になり、金星は1等星の100倍明るいことになります。まさしく「明星」ですね。

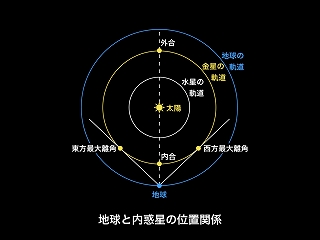

金星は地球と同じく太陽のまわりをめぐる惑星です。太陽のまわりには、太陽から近い順に水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星の8個の惑星があります。地球より内側の惑星を内惑星、外側の惑星を外惑星といいます。

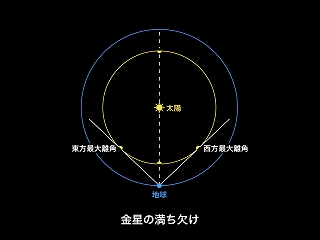

内惑星は地球からは太陽の近くにしか見えません。金星の場合、外合?東方最大離角?内合の間で太陽からある程度離れていると「宵の明星」になり、内合~西方最大離角~外合の間では「明けの明星」になります。

惑星が太陽の方向にある時を合といいます。

内惑星の合は2回あり、太陽の向こう側の時を外合、地球と太陽の間にある時を内合といいます。

内惑星が太陽から最も離れて見える時を「最大離角」といいます。

水星や金星の軌道の接線上に地球がある時になります。最大離角も2回あります。地球から見て太陽よりも左側での最大離角を「東方最大離角」、右側では「西方最大離角」といいます。

太陽が南にあるとき、左が東、右が西になると考えるとわかりやすいでしょう。

図1 内惑星の配置

図1 内惑星の配置

地球から見ると、内惑星はいつも太陽の近くにしか見えません。このうち金星が東方最大離角側にある時に「宵の明星」、西方最大離角側にある時に「明けの明星」になります。

図2 内惑星の配置(90度回転)

図2 内惑星の配置(90度回転)

では、宵の明星について考えてみます。

わかりやすいように、図1の内惑星の配置を90度回転します(図2)。地球に対して太陽は右真横、金星は右斜め上になります。

図3 天球を考える

図3 天球を考える

東方最大離角の時の太陽、地球、金星の位置関係だけを考えます(図3)。

ここで、地上に視点を移し、天球を考えます。太陽が西の地平線上にあるので、観察者にとっては日の入り(日没)の時にあたり、金星は天頂(頭の真上)より太陽側、つまり西の空に見えることがわかります。

視点(観測者)を中心とした半径無限大の球。プラネタリウムのスクリーンを天球とすると、視点はドーム中央のプラネタリウムの機械の位置になります。

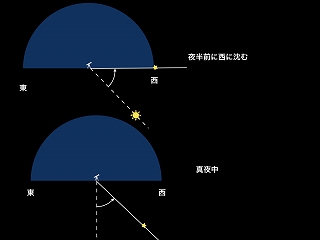

金星が太陽から90度離れていれば、ちょうど真夜中に金星が沈みます。ところが、金星の東方最大離角は約45度なので、太陽を追いかけるように、夜中よりも前に沈んでしまいます。

このように、金星が太陽よりも東側(東方最大離角側)にいる時は、夜になってまだ間もない頃(宵)だけ見えるため「宵の明星」になります。

反対に、金星が太陽に対して西側に見える時は、夜明け前の東の空で「明けの明星」になります。

図4 宵の明星

図4 宵の明星

| 現象 | 日付 | 見え方 |

| 東方最大離角 | 2020年3月25日 | 宵の明星 |

| 最大光度 | 4月28日 | |

| 内合 | 6月4日 | 内合前後は見えない |

| 最大光度 | 7月10日 | 明けの明星 |

| 西方最大離角 | 8月13日 | |

| 外合 | 2021年3月26日 | 外合前後は見えない |

毎日同じ場所で観察を続けると、金星がどのあたりに見えるか見当がつくようになります。

最大光度の前後には、青空の中に見つけられるかもしれません。ゴールデンウィーク頃までが狙い目です。青空の日には、日没時刻の15分くらい前には見えることが多いです。

太陽が見えているとまぶしいので、視力に自信がある人は、太陽が早めに山かげに隠れるような場所で挑戦して見てはいかがでしょう?

図5 金星の照らされかた

図5 金星の照らされかた

金星は明るく輝きますが、自分で光っているのではなく、太陽に向いている部分だけが照らされ明るく見えています(図5)。このため、太陽と地球に対して金星の位置が変わるにつれて「満ち欠け」します。

図5では、地球と金星それぞれを真上から見ています。そして、地球と金星を結ぶ直線は、地球から見ると金星の中心を通ると考えます。

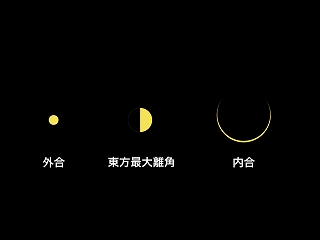

外合の前後は地球から見ると金星は右も左も全体が照らされています。東方最大離角の時は金星の右側半分だけ照らされています。東方最大離角を過ぎると影の部分が中心よりも右側に広がります。内合の時には太陽に照らされた部分が地球から見て金星の裏側だけです。

金星は内合の時に最も地球に近づき、外合の時には最も遠くなります。

内合の頃は約4000万km、外合の頃は約2億6千万kmとなり、6倍以上距離が変わります。このため、満ち欠けとともに見かけの大きさが大きく変わるのが、月の満ち欠けと違うところです。

なお、地球と金星の軌道面が一致していないため、内合でも太陽と金星が重なりません。そして、月とは違い金星には厚い大気があるため、大気で屈折した太陽の光が地球に届きます。このため、内合前後の金星は半円を超えた弧を描きます。望遠鏡でも観察は難しいですが。

金星の満ち欠けと見かけの大きさの変化はガリレオ・ガリレイが発見しました。これにより、当時信じられていた「天動説」を疑い、金星は太陽の周りをめぐっているのでないかと考えるようなりました。

図6 金星の満ち欠けと見かけの大きさの変化(模式図)

図6 金星の満ち欠けと見かけの大きさの変化(模式図)

望遠鏡で撮影した金星の満ち欠け(天体写真ギャラリー)

いつも同じ姿に並んで見える星座の星に対し、惑星は地球から見ると星座の中を動きまわるので「惑星」といいます。

金星も星座の中を動いていき、時には明るい星や目立つ天体に近づくことがあります。2020年4月3日から4日にかけて、金星は「すばる」に大接近しました。金星はこの後も5月にかけて、おうし座を移動していきます。

2020年4月3日

大量に飛散した花粉の影響で金星のまわりに花粉光環が生じています。