姫路市立大白書中学校

DAIHAKUSHO JUNIOR HIGH SCHOOL

- 〒671-2216 姫路市飾西652番地 地図

- 電話番号:079-266-0154

現在位置

姫路市立大白書中学校

DAIHAKUSHO JUNIOR HIGH SCHOOL

令和6年度の最後の月を迎えました。この1年を振り返り、自分は何に挑戦し、何を経験できたでしょう。嬉しい経験、時にはつらく、苦い経験もあったことでしょう。一人ひとり違うそのような経験が、あなたをつくる大切なパーツです。特に苦い経験は心に深く刻まれ、簡単に他人に話せるものではありませんが、時が必ず癒し、あなたを大きく、そして強くしてくれます。

さて、あなたは賢い生き方とは、どのような生き方だと思いますか。

自分が時間をかけてあるものを手にしたとします。自分はそれで満足していたのに、他人からもっと楽な方法があるよとか、そんなことやって意味あるのと言われたらどうでしょう。途端に自分が手にしたものに満足できない気持ちが湧き起こってきます。

今、「賢い」の定義が「損をしないで得をする」「できるだけ少ない労力で、大きな成果を上げる」となっていないでしょうか。確かに「コスパ」(コストパフォーマンス)や「タイパ」(タイムパフォーマンス)の言葉が生まれたように、効果をできるだけ少ない費用・時間で出すことが求められている時代です。しかし、そうなると何かを始めるときに、それをやりたいという気持ち(気概)より、パフォーマンス(効果)が気になり集中できなくなります。効果などを気にする前に、まずは「やる」ことが大切です。やるための理由がなければ行動ができない人は、いつまでたっても始めることができませんし、できない理由はいくらでもあります。

今年度大白書中学校の教育目標は、「主体性を持ち、考え行動できる人づくり」でした。上手くいかなければ、上手くいくように自分で考え行動することを目指し、求めてきました。行動の結果が、思う結果でなかったとしても、次の一歩へとつながります。

まずは「最初の一歩」です。

菅生川の土手の梅の花

12月に実施しました学校評価アンケートの結果をお知らせします。

【課題】

ものを測るときに使う時に「ものさし」を使います。そのものさしは物事を評価・判断する尺度の意味でも用いられます。ですから、そのものさし自体正しいかどうかも確かめず、ものを測り評価しても、あまり意味のないものにならないと思いませんか。

いよいよ中学校では進路決定の時期になりました。「3年生は」としないのは、1,2年生にとってもまだ先のことと思いつつも、同じ部活動や同じ小学校だった先輩がそれに向け顔つきが変わっていく様子を見ると、1,2年後の自分の姿を先輩に重ね、進路を感じられると思うからです。知っての通り中学校で「義務教育」は終了します。高校や専門学校への進学だけではなく、就職という進路もあります。

私の願いは、「自分の進路に胸を張れ」です。中学卒業後の進路は人それぞれです。義務教育のように仲のいい友達と同じ進路へとはいきません。選択できる進路は1つです。(くつ下を何百足持っていても、はくのは1足だけです。)

そして進路選択に当たり、たまに「いい高校」や「いい就職先」という言葉を耳にします。果たして、誰にとっての「良い悪い」なのでしょう。また、誰が「良い悪い」を評価するのでしょうか。そこで「ものさし」です。大切なことは、他人のものさしで自分を評価しないこと。確かに人からの評価もモチベーションになることもありますが、他人の評価を気にしてばかりで自分を評価していては自分を見失ってしまいます。

また、「結果」だけが「ものさし」ではありません。先日、面接練習を終えた3年生が元気な声で教室の鍵を職員室に返しに来ました。その態度は明らかに「受験」を機に「成長の跡」を感じるものでした。

誰もが進路決定において、できれば苦しまずに楽に終わらせたいと願うものですが、苦しんだり悩んだりした経験は人を大きく強くしてくれます。

一番いい進路先はというと、それは、「あなたが進む高校であり、就職先」です。

自分の進路を誇りあるものにする行為だけが、あなたを鍛え、成長させてくれます。

頑張れ、3年生。

努力して結果が出ると、自信になる

努力せず結果が出ると、驕りになる

努力せず結果も出ないと、後悔が残る

努力して結果が出ないとしても、経験が残る

合格祈願のダルマ

来年度入学する児童、保護者に入学説明会を行いました。その中で、春休みの宿題について伝えました。今まではワークを課題としていましたが、今年は大学ノート1冊としました。小学校では「自主学習(勉強)」として、自分がやりたい課題を自分で見つけ取組んでいると聞きました。やりたいことややらなければならないことは一人ひとり違います。でも、いざ何をやるか、またどれだけやるかとなると頭を悩ませます。しかし、そこからすでに勉強が始まっているのです。もっと言うとそこが一番大切な勉強だと考えています。一律に与えられた課題をこなすことが真の勉強ではありません。自分ができないことをできるようにすることが勉強です。けっして、ワークやノートを「提出すること」が勉強の目的ではありません。それは、在校生の皆さんにも言えることです。2月19日(水曜日)から今年度最後となる期末考査が行われます。有終の美を飾り次の学年、進路先に繋げられるような取組を期待します。

入学説明会の中で、中学校での「部活動の地域展開」について、姫路市教育委員会が作成した動画を流し、児童・保護者に周知しました。今後、姫路市では生徒数の減少により、現在のような部活動を学校で継続することは困難だということで、新たな地域クラブ活動「姫カツ」の地域展開を進めています。具体的には、令和8年9月以降は、土・日での学校の部活動がなくなります。さらに、令和10年の9月以降は、平日も学校での部活動がなくなります。

詳しくは、姫路市ホームページ「部活動の地域展開(新たな地域クラブ活動「姫カツ」)について」をご覧ください。

久保田教育長が部活動の地域展開「姫カツ」について説明する様子

新しい年を迎えました。それぞれが新たな目標に向けて一歩を踏み出していることでしょう。

今年は「乙巳(きのとみ)」の年です。

「乙(きのと)」は、困難があっても紆余曲折しながら進むことや、しなやかに伸びる草木を表しています。「巳(み)」は蛇のイメージから「再生と変化」を意味します。脱皮し大きく強く成長する蛇は、その生命力から「不老長寿」を象徴する動物、または神の使いとして信仰されてきました。「乙巳」には、「努力を重ね、物事を安定させていく」といった意味合いを持つ年とされています。是非、自分の殻を破りながら新たな自分自身の可能性を発見するとともに、状況に適応しながら飛躍できる年になるように願っています。

いよいよ3年生は義務教育最後の学期となりました。素晴らしい卒業のために、これまでの学習と経験を活かし節目である進路決定を納得できるものにしてください。特にこれまでの苦い経験を真摯に受け止め、同じ轍を踏まない取組を期待します。進路(目指す山)は一人ひとりが違うため、それに向けた取り組みが異なります。誰かと一緒にいたり、同じことをしていると安心ですが、手を繋いで一緒に受験はできません。大切なことは、「一人(独り)になる覚悟」です。早朝に放課後にがんばり学習に参加している生徒がいます。表情も変わってきました。人は、「結果」を変えることはできませんが、「取り組み」を変えることができます。また、「合格」はゴールではありません。高校ならその先3年間をどう過ごし、何にチャレンジするか求められます。中学校で十分力を蓄え、スタートラインに立てるよう最後までその自覚と実践を心がけてください。2年生、1年生は学年の仕上げの学期です。4月のクラス替えまでに最高のクラスをみんなで創り上げてください。今あるもので最高のものを創り上げる気概が個々を高めます。不平や不満を口にする人はどんな環境でも同じです。きっと与えてもらうことに慣れているのでしょう。環境は与えられるものではなく、創り上げるものです。

始業式でお話しした標題の言葉に続く「成らぬは人の 為さぬなりけり」。何事も本人がやろうという強い意志を持てばできる、できないことを他人のせいにするのではなく、やり抜く気持ちが大切だと言っています。

あなたの今年の目標、抱負は何ですか。

30年前の1995年1月17日午前5時46分。新年を迎え正月気分がまだ抜けきれない早朝、ゴーッという音と共に突然大きな揺れに襲われました。時間して15秒程度だったようですが、今まで経験のない揺れにその時間は実際より相当長く感じました。その間、何もできずただ隣に寝ていた息子の上に覆い被さり揺れが収まるのを待っことしかできませんでした。その地震は、最大震度7(姫路は震度4)、揺れによる住宅の倒壊や火災で6,400人を超える人が亡くなり、ライフライン(電気、水道、ガス、交通網)が壊滅的な被害を受けました。

日本列島は、災害列島とも呼ばれ、いつ、どこで地震が起きてもおかしくありません。いざという時、自分の身は自分で守る、そして中学生は「誰かに守られる存在」ではなく、「誰かを守る存在」としての覚悟と備えが必要です。

30年前の新聞

昨年に続き、植松電機 植松 努 社長に来校していただき教育講演会「思いは招く 夢があればなんでもできる」、ロケット体験教室を開催しました。2,3年生にとっては2度目の講演会となりましたが、昨年には感じなかったことを、今年は感じたとの感想が多くありました。植松社長の話も常にリニューアルされていますが、皆さん自身も学年や立場が変わり、その間多くの経験を重ねたことでリニューアルされ、同じ内容の話でも心に残る言葉が変わったのでしょう。お話の中のキーワードは、「思うは招く」「どうせ無理」「違うは素敵」「だったらこうしてみたら」「出会いには意味がある」「夢はたくさん持つ」「失敗はデータ」・・・。皆さんは、今どんな言葉が残っていますか。

人の感じ方は、その人の経験や体験がもととなります。ですから、同じ話を聞いても、同じ物を見ても、捉え方や見え方がその人によって違いますし、その時によっても違います。

教育学者の森 信三 氏の言葉に、「人間は一生のうち逢うべき人に必ず会える。しかも、一瞬早すぎず、一瞬遅すぎないときに。しかし、うちに求める心なくば、眼前にその人ありといえども、縁は生じず」。

また、江戸時代徳川家の剣術指南役を務めた柳生家の家訓に、「小才は、縁に逢っても縁に気づかず、中才は、縁に逢って縁を活かさず、大才は、袖触れ合うも多生の縁も、これを活かす」とあります。

人は出会いによって生き方が変わります。今回の出会い(縁)を自分のものとし、人生を豊かにしてくれること、そして、出会いを待つのではなく、自ら出会いを求め行動できる人になって欲しいと願っています。

この夏、植松社長をもっと知りたくて、北海道まで行ってロケットをつくり、打上げた人もいます。

教育講演会の様子

モデルロケット制作の様子

ロケット打上げの様子

植松電機の無重力落下塔

無重力実験塔の中の様子

汚れた場所を見つけ、そこをきれいにする「掃除」。汚れている所やゴミがある所を意識せず掃除をする人はいません。生活の中で気になる場所はありますか。きれいな環境で生活したいと意識するから、そうでない所が見える(気づく)のです。そして、そこをきれいにすることで、その場所だけでなく自分の心まできれいになったようで清々しく感じられます。

今年予定されていた考査も終わりました。結果を一喜一憂するのではなく、その中身を考えてみましょう。「わからない(できない)ところ」を「わかる(できる)ようにする」ことが「勉強」です。まず、自分のできる、できないを知り(気づき)、そこからがスタートです。考査時に提出するワークは、提出が目的ではありません。できなかった所こそ、注目すべき所です。わからない所を放置せず、いろんな手(手段)を使い、「できない」から「できた」を味わいましょう。きっと清々しい気持ちになれるはずです。年末の大掃除と決意し、冬休み明けの課題考査に向けてのチャレンジを、今日から始めませんか。

12月になりようやく山の木々が色づき始め、紅葉、黄葉が少しずつ進んでいます。木々の葉が色づくのは、気温が8度以下になると始まるようです。暑かった夏、短い秋、そして冬を迎えます。暦の上では、12月21日が冬至です。「冬来たりなば 春遠からじ」。素晴らしい春を迎えるため、寒さ厳しい冬を、自分を鍛える冬としてください。

色づき始めた校門のカエデ

「奏でよう!大白力(だいはくりょく)の最響(さいきょう)メロディー!」

記憶に残る 努力の歌声 愛を込めて 楽しめ大白書

今年度の文化発表会(ステージ発表の部)は、生徒会本部役員によるオープニング劇に始まり、各クラスによる合唱、午後は箏曲部、吹奏楽部の演奏がありました。

合唱コンクールでは、どのクラスも素晴らしい歌声が披露され、あれだけの合唱を創り上げるには相当の苦労があったであろうと感じました。合唱に取り組む過程において、指揮者、伴奏者、パートリーダーの頑張り気づき、自分にできることを精一杯取組むことで仲間意識や所属感、連帯感を感じることができたのではないでしょうか。合唱は歌うときに仲間の声が聞こえると安心して声が出せ、逆に聞こえないと一気に不安になり声が出なくなります。仲間との信頼関係が不可欠なのが合唱です。最終的に順位はつきましたが、誰もが自分のクラスが一番だと誇りましょう。

そして、感動が残る文化発表会になったのは、一生懸命歌声を届けようとする者とそれを聴こうとする者の、互いの心が響き合ったからです。他の合唱を真剣に聴くことができる姿は、自分が合唱を頑張った証です。自分が真剣に取り組んだからこそ、他者の頑張りを大切にできる姿勢が生ます。そんな頑張りを共に響かせ合える集団を誇らしく感じます。

武道場では展示の部が開かれ、授業や部活での作品や自由研究など多くの作品が展示されました。昨年に続き、地域の公民館の講座生の作品も展示され大変見応えがありました。また、土曜日にはクリエイト部によるお茶会も開催され、お手前が保護者らに振る舞われました。

生徒会本部役員によるオープニング劇

合唱コンクール

箏曲部の演奏

吹奏楽部の演奏

生徒作品の展示

公民館講座生の作品展示

2024年度第66回体育大会スローガン

挑夢(いどむ) 燃えろソーラン!!そう!RUNも!!

「啐啄同時」(そったくどうじ)という四字熟語があります。

「啐」は驚く、叫ぶ、呼ぶという意味があり、鳥のひなが孵化するときに殻の中からつついて音を出すことで、「啄」はついばむ、たたくという意味があり、親鳥が外から殻をつつくことを表わします。つまり、雛が卵から産まれ出ようと殻の中から殻をつついて音をたてた時、それを聞きつけた親鳥がすかさず外からついばんで殻を破る手助けをすることを意味します。これが「啐」と「啄」の関係で、互いが響同=協同し合った時(同時)、新しいものが誕生するということです。そこから、機会をとらえて意欲に寄り添うことが欠かせないという教えです。

大きな学校行事の1つ体育大会が終わりました。学校行事には目的があり、単に皆で盛り上がってよかったという日ではありません。行事の意義を理解し、日頃の学習の成果を発表すると共に、行事を通し成長できるものでなくてはならないと考えています。そのため、例年通りでは実施する意味が薄れてしまいます。

今年の体育大会は、入場行進、各種目の入退場、生徒会演技の長縄、そして全校ソーランといくつも新しいことに挑戦し、皆で考え、工夫し、より良いものをつくろうとした体育大会でした。そして、大会中の生徒一人ひとりのはじける笑顔と真剣な眼差し、それを信頼し見つめる教師の姿から、生徒と教師が共に応え合う(響き合う)、まさしく「啐啄同時」を感じました。

また、全校の絆をより強いものにするのもその目的で、大会当日はもちろんそれまでの練習も含め、中学校生活最後の体育大会を最高のものにしようする3年生の自覚ある行動は立派でした。全校ソーラン入場時に見せた身動きせず、じっと前を向いている姿にその覚悟の大きさを感じました。共に踊った1,2年生もこの空気を強く感じたことでしょう。そして踊りきった後に、3年生に対し後輩から称賛と感謝の拍手が自然に沸き起ったことが、全校ソーランの真の完成の証ではないでしょうか。

今回後輩たちにとって、3年生の大きな背中が目標となりました。次は自分たちがあの法被を着て先輩を越える演技をすると堅く誓ってくれたと確信しています。今後、体育大会で高めた団結力を日々の学習、生活の場で発揮してくれることを期待するとともに、文化発表会の成功を楽しみにしています。

前日の全校生での円陣の様子

全力でソーランを踊る姿

あれぇ?、いつ?

秋のお彼岸の時季になると、田んぼの脇や畦道に彼岸花が見られ、小学校の教科書にあった「ごんぎつね」を思い出します。この時季に決まって花茎をスッと伸ばし、鮮やかな赤色の花を咲かせます。毎年同じ時季に欠かさず花を咲かせる彼岸花にいつも感心させられます。しかし、今年はお彼岸が過ぎても彼岸花が見られませんでした。見られるものが見られないとどこか不安な気持ちになっていました。もしかすると、これも猛暑による影響かと思うと、地球温暖化が深刻であることを実感させられます。調べてみると、彼岸花は最低気温が20度前後まで下がってくると花を咲かせるといった性質があるようです。

10月に入り、先日やっと畦道に花茎が競い合うように伸びているのを見つけました。(ひと安心)いつもより10日ほど遅い秋の訪れです。

実りの秋、2学期の始業式でも話しましたが、夏に蒔いた種は育っていますか。まだ咲かないからと言って焦る必要はありません。人も自然界に生きている一つの生物です。彼岸花と同様に咲く時季をじっと待っているのです。

自分の花を咲かせるため、自分を信じ根気強く育てていきましょう。

ようやく咲き始めた彼岸花

昨年の夏は、「過去125年で最も暑い夏」と報じられましたが、今年の夏も記録づくめの夏でした。そんな中、大きな事故やけがもなく無事2学期の始業式を迎えられたことをうれしく思います。そんな暑い夏の出来事を紹介します。

まずは部活動です。6月末から始まった総体やコンクール・発表会でしびれる場面や感動する場面をいくつも目にしました。あと1本、あと1点…。最後まであきらめない姿勢は立派でした。日頃できている何でもないプレーができなかった悔しさ、みんなに期待されながら期待に応えられなかった無念さ、昨年の負けからリベンジを果たした喜び。見ていて結果は別として、「いい経験ができてうらやましいなぁ」が実感です。中学時代の熱い経験が将来の皆さんの土台となっていきます。結果がすべてでないことは言うまでもありません。今がゴールでもありません。自分を信じ、在りたい自分づくりを継続していきましょう。

次に2学期は体育大会、文化発表会と大きな行事があります。行事成功に向け多くの人がすでに始動してくれています。昨年までは3年学年演技として体育大会のフィナーレを飾っていたソーランを、今年から「全校ソーラン」として全校生がひとつになった演技として発表するため、休み中、多くのリーダーが集まり練習に汗を流しました。また、文化発表会の伴奏者も何度も練習を重ねてくれています。

次に補充学習です。3年生は計17日間、延べ145名(2名は皆勤)が参加し苦手克服に挑戦しました。勉強ができるようになりたい願いは誰しも同じです。(苦手な人の方がその思いは強いかもしれません。)大切なことは一歩を踏み出すかどうかです。やらされたり、させられている段階では、本物ではありません。「自ら求めて道をきり拓く」の通りです。夏に蒔いた種が秋の終わりには結果となることを願っています。

最後にパリオリンピックでの日本人の活躍です。人は簡単に金・銀・銅とメダルの色を話題にしますが、それに臨むまでの努力と精神力を考えると無条件に素晴らしいと感じました。さらに選手の口からは感謝の言葉が伝えられます。鍛え磨けば磨くほど、周りの心遣いが感じられる人に成長するのでしょう。逆に残念だったことは、期待していた選手やチームが思う結果を残せなかったときに多くの心ない書き込みがSNSで散見されたことです。誰より一番悔しい思いをしたのは誰でしょう。そのことに思いを馳せられる人になりたいものです。

関西吹奏楽コンクール出場を祝う横断幕

体育大会に向けソーランの練習をする様子

昨年に引き続き11月28日(月曜日)午前中に植松電機の植松社長にお越しいただき教育講演会(全校)、ロケット打上げ体験(3年生)を実施します。保護者の方も参加可能ですので、予定していただき多数のご参加をお待ちしています。

昨年の教育講演会の様子

昨年のロケット作成の様子

先月21日に兵庫県は平年より15日遅く、昨年より23日遅い「梅雨入り」となりました。この梅雨の時期が終わると本格的な夏を迎えます。ところで皆さんは、1年のうちで好きな季節はいつですか。私は、「梅雨の季節」が好きです。雨の日が続きじめじめした季節がなぜ好きなのかは、新年度が始まり、いろいろな環境(友達や先生、小学校から中学校へ)の変化があり、それに上手く馴染もうと気を遣う日が続いてきました。そんな生活に少し疲れたころでの「梅雨」の時期には、田植えが終わった青田に雨粒がつくる波紋、カエルの鳴き声、雨に濡れて輝くアジサイ…こんな光景がありホッとするからです。無理せずゆっくり自分のペースでやればいいよと、天が与えてくれた休養のように感じます。

さて、皆さんは「思春期」と言われる成長段階にいます。心身の成長に伴い、いろんなことを深く考え、悩む時期です。自立心が芽生え、大人の干渉を嫌うようになったり、一人でいることが不安で仲間への依存が深まったりします。ちょっとした行き違いで裏切られたと感じるなど友人関係のトラブルが生じたり、自分と他人との違いを過剰に意識して人目が気になったり…と、いろいろ大変な時期です。

「今日から私たち友達よね」「私たち親友だよね」なんていう人がいるようですが、友達関係は「契約」でも「約束」でもありません。知り合った者同士が徐々に打ち解けて仲が良くなり、「知人から友人から親友」と自然発生的に発展する場合もあれば、逆に消滅する場合もあります。そこでは、裏切られたとか恨みを持ったとかではなく、ただ級友や知人に戻るだけのことなのです。

人間関係に悩んでいる場合、「このままの状態を続けるのか」、「解決したいのか」の問いの答えは、「解決したい」で双方一致します。そこで大切なことは、相手がこう変わってくれたらなんて期待しないことです。「過去と他人は変えられない」という言葉があります。変えることができるのは自分の事だけだと肝に銘じましょう。相手との距離感を変えるだけで見える景色も感じ方も変わります。今まで見えなかった友達の存在にも気づくこともあるでしょう。また、過去は変えられません。あの時こうしていればは過去のことです。できることは、あなた自身これからどんな未来をつくりたいかということに目を向けましょう。

前期生徒会役員が運営する最後の行事となる「文化部活動並びに総体激励会」が多くの保護者の参加をいただき開催されました。吹奏楽部の演奏に合わせ、保護者・生徒の大きな手拍子の中、ユニフォーム姿に着替え入場する生徒たちはいつもより大きく見えました。それは、きっと3年間1つのことをやり遂げたという自信によるものだと感じました。その後、14の部活動の主将や部長が大会に挑む決意を大きな声で宣誓をしてくれました。

いよいよ中学最後の戦いが始まります。自分のために、そして仲間のために、悔いの残らぬよう持てる力を存分に発揮してください。そして、後輩にとって先輩は大きな目標です。そんな先輩が最後まで諦めず戦う姿が、後輩たちの今後の指針となります。大白書中のよき伝統とバトンパスとなるよう期待しています。

大白書中学校を励ます会会長の激励の様子

現在本校では、保護者連絡用アプリとして『はなまる連絡帳』、欠席連絡はGoogleフォームを使用していますが、この度姫路市立小中学校全てにおいて、保護者連絡用アプリ『スクリレお便り』の導入が決定しました。運用開始は9月1日となっています。7月中にスクリレアプリの登録方法等お知らせいたしますので、各自利用登録をお願いします。

コロナによる制限のない生活が戻り、修学旅行(3年)、トライやる・ウィーク(2年)、わくわくオーケストラ、自然教室(1年)が予定通り実施できました。コロナ前の日常が戻ったことへの安堵と同時に、当たり前の日常に対する有り難さが薄れてきていることが気になります。感謝をしなさいと言いたいのではなく、与えられた機会をしっかりと自分の経験として積み重ねて欲しいと強く感じます。コロナ禍で当たり前が当たり前でなくなった経験を味わった者として、あの経験(学び)を今に生かさず、ただ過ぎ去って忘れてしまうことは悲しく感じます。(喉元過ぎれば熱さを忘れるでは…)

4月から実施された各行事において、これまでの学びを自身の行動に生かすことができましたか。学んだこと(知っていること)を行動に移すことが、本当の学びです。「知っていること」、「できること」、そして「やっていること」の段階があるとしたら、今どの段階でしょうか。冒頭の『學而時習之』は論語の最初に出てくる教えで、習ったことを、機会があるごとに復習し身につけていくこと大切だという教えです。学んだことを単なる知識の獲得だけに終わらせずに学んだことを実践する。さらにその実践から学び、また実践するといったサイクルが自分を成長させる方法だと意識してください。

トライやる・ウィークは平成10年度から実施されている行事で、学校を離れ、地域の人たちの指導や援助を受けながらさまざまな体験活動を通し、「生きる力の育成」、「ふるさと意識の醸成」を目的とした活動です。今年度は5月27日からの1週間、38事業所に117名を受け入れていただき実施しました。

事前指導では、受け入れ下さる事業所に対する感謝の気持ちを忘れずに、指導ボランティアの方の指示を待つのではなく考えて行動すること心掛けること、立場(お客と事業者)が変わることでの新しい発見や気づきに繋げて欲しいと伝えました。中には、希望の事業所に行くことができなかった生徒もいましたが、新しい気づきは自分の意図しないところで起きるもので、きっと仕事との出会いだけではなく、そこで働かれている人との出会いが何よりの宝物(貴重な経験)だと気付いてくれたことでしょう。

最後に、5日間の活動をその場限りにせず、次は自分が誰かのためにできることを実践して欲しいと願っています。

クリエイト部の作品

目には青葉 山ホトトギス 初鰹(がつお) 山口素堂

目にはまぶしく輝く木々の新緑が映り、耳には山からホトトギスの鳴き声が聞こえ、口では新鮮な初鰹を味わう(大白書中校区では初筍でしょうか)

さあ、生命力に溢れた五月の始まりです。若い中学生の皆さんもエネルギーいっぱいで大変眩しく見えます。皆さんの可能性は無限でわくわくします。しかし、皆さんの中には、これまでの競争や挑戦を経て、自分には「能力」が無いと自身を過小評価している人はいないでしょうか。無理に過大評価する必要はありませんが、少なくても自分の可能性を信じ「挑戦」し続ける中学生であって欲しいと願っています。

すべての人は何も持たずに生まれてきます。自分の能力を使って、「生きるために必要なもの」から「よりよく生きるためのもの」まで、たくさんのものを手に入れて生きていきます。そして、その人が「手にするもの」には、「差」が生まれます。ほとんどの人たちは、生まれた「環境」と持って生まれた「才能」によって、その「差」が決まっていると思い込もうとしています。しかし、「環境」でも「才能」でもなく、「習慣」(くせ)によって、「手にするもの」に差が生まれるのです。「人生を決めるのは『才能』ではなく『習慣』」です。

その中でも「読書の習慣」を今の時期に身に付けることは、皆さんの今後の成長に大きな影響を与えてくれます。人間の体は食べ物でできていて、食べ物が変われば、体型、体質、寿命や健康状態が変わります。それと同じように、読書を通して入ってくる言葉が変われば、思考が変わり、出会う人が変われば、志、生きる目的が変わります。4月から始まった新しい出会いに、是非「本との出会い」を加え、自分の人生を広げ、高めていきましょう。

クリエイト部による作品

今年で大白書中学校は66年目を迎えます。これまでの卒業生は16,207人に上ります。歴史をひも解くと、昭和22年4月に余部中学校(昭和29年7月に白鳥中学校に改称)、大津茂中学校(昭和33年4月に白鳥中学校に吸収合併)、書写中学校が開校。昭和34年4月に太市・白鳥・書写三地区中学校が統合され、姫路市立大白書中学校が開校しました。開校時は12学級598人と記されています。昭和37年には小説家の阿部知二氏作詞、木下忠司氏作曲の校歌が完成。その後、昭和57年には40学級1,684人のマンモス校となり、昭和58年4月に書写中学校が分離され(668人が転出)、19学級810人となりました。その後も生徒数が増え900人を超える時代がありましたが、今年度は364人のスタートです。今年度も、大白書中学校を母校とする多くの先輩たちに胸を張れるような学校にしましょう。

令和7年度の新制服導入に向け、昨年度より制服検討委員会を組織し検討を重ねてきました新制服が完成しました。

制服変更の目的は以下の通りです。

また、本校の伝統を新制服のエンブレムにと、生徒会がエンブレムデザインを募集し検討しました。

今後、各小学校や地域に対して新制服を披露する機会を設け周知を図っていきたいと考えています。

披露された新制服

生徒が考案したエンブレムの優秀作品

令和6年度大白書中学校は、新1年生(68回生)129名を迎え、2年生117名、3年生118名、計364名のスタートになりました。

令和6年度の大白書中学校の教育目標は、『主体性を持ち、考え行動できる人づくり』です。

私たちはコロナ禍を通して、これまでの当たり前が通用しないこと、物事を正しく知り判断すること、そして何より命を大切にすることを学びました。これからの未来は、まさしく予測不可能な時代となり、いつ何が起きるかわかりません。これまでの当たり前が通用しなくなったように、今当たり前と思っていることが、これから20年先になれば、必ず当たり前ではなくなっています。古い価値観や、自分の当たり前、今までの当たり前に固執するのではなく、広い視野を持って、新しいことにチャレンジする、変わっていくことを楽しめる人づくりを目標とします。そして、その達成のために、私たち教職員、保護者は「待つ」姿勢を大切にしましょう。とかく子どもが思い通りにならず悩んだとき、すぐに手を差し伸べたくなりますが、子ども自らが答えを出し歩めるよう、一緒に見守っていきましょう。

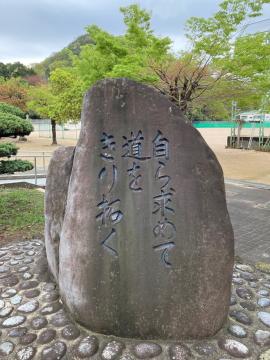

大白書中学校の校訓は『自ら求めて 道をきり拓く』です。「自ら求めて」とは、主体的に自分の夢や目標に挑戦する姿です。自分づくりの基本は、物事を決める時には、「自分で決める」ことです。人から言われて動くのではなく、自分で悩み、葛藤し、自ら決定したことに対してのみ「自信」がつきます。「挑戦」し、そこから得られた経験がまた次のエネルギーとなって自分を勇気づけてくれます。「道」とは、人生の一時を意味するのではなく、一生涯かけて継続することを意味します。

この校訓は大白書中学校に集うすべての生徒・教職員が意識し生活するための象徴です。大白書中学校のよき伝統を受け継ぎ、共に立派に成長できる1年にしていきましょう。

大白書中学校の校訓

姫路市立大白書中学校

住所: 〒671-2216 姫路市飾西652番地別ウィンドウで開く

電話番号: 079-266-0154

ファクス番号: 079-267-3984

電話番号のかけ間違いにご注意ください!