姫路市立 琴丘高等学校

KOTOGAOKA HIGH SCHOOL

- 〒670-0052 姫路市今宿668番地 地図

- 電話番号:079-292-4925

姫路市立 琴丘高等学校

KOTOGAOKA HIGH SCHOOL

本校図書館の蔵書には、683冊もの江戸時代から明治時代の和本が含まれています。

令和元年度、和本の1件3冊が姫路市指定重要有形文化財となったことから、本校生徒の希望者を対象に、琴丘高校の特色づくりの一環として、和本・和紙を軸とする図書館の伝統文化活動が本格的にスタートしました。「紙」にかかわる多様な学びによって、生徒の主体性とふるさと姫路を大切に思う心を育むことを目的としています。

名家老として有名な姫路藩家老河合寸翁は、文政2年(1819)、現在の姫路市香寺町須加院に姫路藩御用紙漉所を設置し、藩札などを作らせました。紙の特徴などから名塩紙の技術を持つ紙漉師を招いたと考えられています。「琴丘高産障子紙」のこだわりは、姫路藩御用紙漉所跡の楮と技術です。

閉校が近づく琴丘高校。このイベントを本校で開催するのは今年度が最後です。

生徒18名とPTA会長が、名塩紙技術保存会の八木米太朗氏のご指導を受けて、世界遺産姫路城に納める障子紙の紙漉きに取り組みました。

漉き舟に入った紙料を、金網を張った簀桁ですくいあげ、水を切ります。

待ち時間には、姫路市文化財課の宇那木隆司氏による姫路藩と名塩紙についての講義を受けました。

開会と閉会の挨拶は図書文芸部生徒が担当し、7年間のご指導に感謝の気持ちを伝えました。

次回、8月21日(木曜日)はいよいよ障子張りです!

生徒15名が、現代の名工(表具師)梅岡一晴氏のご指導を受け、「世界遺産姫路城に納める特別な障子だ!」というプレッシャーを感じながら、障子張りのバトンを繋いでいきました。

一般家庭で障子張りをする際はロール状の大きな紙を障子枠にのせて張りますが、手漉きの和紙は小さいので画像のように少しずつ張っていきます。

障子紙は枠の下の方から張り始め、次の紙はその上に少し重ねて張ります。こうすることで、小さな埃が紙の重なりにたまるのを防ぐのです。

作業の待ち時間には、学年縦割り班で「日本や地域の現状を踏まえ、高校生が『世界遺産姫路城の障子紙を漉いて張る』のような活動に参加する意義とは?」というテーマについて意見を交換しました。

開会と閉会の挨拶は図書文芸部生徒が担当し、7年間のご指導に感謝の気持ちを伝えました。

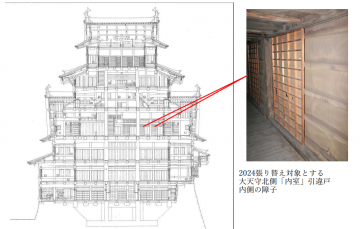

完成した障子は、8月下旬に姫路城大天守3階の内室(うちむろ)に納める予定です。

8月29日(金曜日)、開城前に現代の名工(表具師)梅岡一晴氏をはじめとする一晴堂の皆さんが障子の建付けを行い、代表生徒と担当職員が見学しました。

場所は昨年度同様、姫路城大天守北側3階の内室(うちむろ)です。

残念ながら内室は非公開。大天守3階東大柱の周りの見学順路から北側をご覧ください。そこから見える板の引き違い戸の奥が内室です。

令和元年度から続けてきた「琴丘高生が取り組む 世界遺産姫路城の障子紙を漉いて張る」ですが、来年度4月に姫路市立高校の統合を控えているため今回で一区切りです。

7年間で障子紙を納めた場所は以下のとおりです。

令和元年度 帯の櫓

令和2年度 ぬの門

令和3年度 との一門

令和4年度 菱の門

令和5年度 西小天守

令和6年度 大天守 内室

令和7年度 大天守 内室

ご協力いただきました皆さまに心より感謝申し上げます。

今年度は熱中症予防などの理由から材料採取を行わず、昨年度に採取したものを使用しました。

和紙の材料のひとつは、昨年度採取した姫路藩御用紙漉所跡付近の楮です。

この楮は姫路藩御用紙漉所跡に生えていた楮を移植したもので、昨年度の夏、須加院自治会の方々とともに、ノコギリで枝を切り、切り口から皮をむいていきました。

「琴丘高産障子紙」の材料は、姫路藩御用紙漉所跡地の楮60%、書写山の雁皮25%、姫路城の襖の中張の漉き返し(再利用)15%です。

もうひとつの和紙の材料は、書写山の雁皮です。

昨年度の夏、名塩紙技術保存会の八木米太朗氏、書写山圓教寺鬼追い会式保存会の梅津輝旭氏とともに採取しました。

姫路市立琴丘高等学校

住所: 〒670-0052 姫路市今宿668番地別ウィンドウで開く

電話番号: 079-292-4925

ファクス番号: 079-292-4927

電話番号のかけ間違いにご注意ください!