姫路市立 大白書中学校

DAIHAKUSHO JUNIOR HIGH SCHOOL

- 〒671-2216 姫路市飾西652番地 地図

- 電話番号:079-266-0154

現在位置

姫路市立 大白書中学校

DAIHAKUSHO JUNIOR HIGH SCHOOL

新年も明けてはや1か月が過ぎようとしています。新年に心に誓った目標への取り組みは進んでいますか。なかなか思い通りとはいかないものですが、継続は力なりです。

さて、大寒を過ぎ一年で最も寒さが厳しい時期となりました。私がこの時期なるといつも思い出すのは『寒稽古』です。早朝、自分で起きて布団から出る。冷たい水で顔を洗う。道着に着替える。素足で床に立つ。そんな環境で稽古して意味があるのかと逃げ出したい気持ちでした。

武道ではよく「心技体」、「気剣体」という言葉が使われ、まずは、「心」、「気」が充実しなければ、上達はないと教えられます。そのため古来よりわざわざ厳しい環境を選んで、心を鍛錬する稽古が行われてきました。皆さんにとっても寒稽古でなくとも、寒さとのたたかいはいろんな場面であることでしょう。寒さとのたたかいは、弱い自分とのたたかいです。

兵庫県但東町出身の東井義雄先生の言葉に、「根を養えば、樹はおのずから育つ」があります。人はどうしても見えるものだけを気にしてしまいがちですが、見えないところの根っこがなければ、またその根がたくましくなければ、樹は大きく育ちません。見えないところが見えるところをささえているのです。上に伸びない時期は、下に根を深く伸ばす時期です。そうすれば、春には芽吹き、夏には大きな花を咲かせることができます。人も同じではないでしょうか。根性、根気、性根を大切に、強い自分を育てていきましょう。

校門にあるカエデの樹

阪神・淡路大震災から17日で31年を迎えました。新聞で「未災者」(震災を経験していない人)の言葉を初めて目にしました。震災を知らない世代が兵庫県民の約4分の1を占め、震災の記憶の風化(30年限界説)が課題だといわれています。それでも、今後必ず起きるであろう南海トラフ地震は避けることはできません。今年1月6日の島根県東部を震源とする地震発生時、「きっと大丈夫」と命を守る行動がとれなかった自分自身を反省しています。地震発生時の適切な判断と行動が生死を分けます。自分の命は自分で守る(自助)。そして、中学生は「守られる存在」ではなく、「誰かを守る」存在としての覚悟と備えを。そのために日ごろから地域の方とのあいさつやコミュニケーションを大切にし、いざという時にに共に助け合える関係(共助)を築きましょう。

「明日に生きる」兵庫県教育委員会より

希望の灯り

10月にお知らせしました「子どもの学校改革応援プロジェクト2025」は、最終的にはふるさとチョイスGCFサイトからは308万円もの寄付をいただきました。また、サイト外でも地域住民の皆さんや企業様からの寄付により、合計700万円を超える寄付のほか物品での寄付もいただける予定です。

校区の皆さんの応援だけではなく、市内外から多くのご支援をいただくとともに、寄付に当たって温かいメッセージもお寄せいただき、改めて心から感謝申し上げます。

プロジェクトは、4月以降に順次着手されます。「読書室」が生徒会役員のプレゼンしたワクワクするような空間となり、探究や読書のためにみんなが集う姿が楽しみです。

「冬至」(12月22日)を迎えました。その翌日より日が長くなります。冬至は暦の上では冬の真ん中にあたります。昼間が長くなるのでこれから暖かくなるかと言えば、本格的な冬の寒さや厳しさはこれからになります。(諺「冬至、冬中、冬始め」)

また一方で冬至は「一陽来復」と言われます。この日極まった陰が、陽に転じるという意味で、冬至を境に日が長くなり太陽の光が戻ってくる様子をあらわした言葉で、転じて「悪いことが続いたあとに幸運がやってくる」という意味でも使われます。冬至を境に日が長くなり、太陽のエネルギーが戻ってきます。寒さは本格的になりますが、季節は確実に春に向かっています。(諺「冬来たりなば 春遠からじ」)

令和7年もあと1週間となりました。今年1年を振り返りどんな1年だったでしょうか。思い描いていた1年だったでしょうか。中学校生活全体を振り返ると、生徒会や実行委員がリーダーとなり各行事において、例年通りではなく、少しでも前進・改善しようと知恵やアイデアを出し合い取り組みました。その中で仲間の存在(先輩後輩、同級生)に刺激を受け、互いに切磋琢磨し成長できました。「切磋琢磨」とは元々、石や骨を「切り【切】」、「やすりで磨き【磋】」、「打ち【啄】」、「磨き上げる【磨】」様子からできた言葉で、仲間同士で励まし合ったり、競い合ったりしながら、学問や技術、徳などを磨き上げ、互いに向上していくことを意味します。その過程では当然摩擦が生じ、時には傷ついたり、思い通りにならないこともあります。そこで大切にして欲しいことは、苦しい時こそそれを乗り越えるチャンスだと捉え、「ポジティブ思考」でさらなる自身の成長に繋げてもらいたいということです。(「不安の先に喜びがある」 植松 努)

昨年に続き2学期の終業式は感染症や風邪が流行り、全校生揃っての式を迎えられなく残念ですが、各自栄養補給、感染予防に努め、元気に新年を迎えられることを祈っています。

手作りロケットの打ち上げ

【1年生】入学して9か月。随分たくましくなりました。鉢伏自然教室で絆を深め、体育大会、文化発表会でさらにその絆を強くすることができました。1年生の先生からは皆さんに期待を込めてさまざまな要求があります。それに精一杯応えようとがんばる姿をたくさん目にしました。今後も「未来へのプレゼント」を合言葉に、さらなる成長を期待します。

【2年生】中学2年生は「中堅学年」と言われます。部活動、生徒会活動においても3年生からのバトンをしっかり受継ぎ、先輩を超えようとする取り組みに感心しています。2学期の各行事も中堅学年の皆さんが頑張ったからこそ成功したんだと思っています。来年はいよいよ最上級生となります。期待しています。

【3年生】大白書中学校の顔として自覚と責任を持って生活し、生徒が誇れる、生徒を誇れる学校にしてくれています。昨年より各行事ともバージョンアップしたのは皆さんの主体性と勇気です。これからは、各自の進路に向かって義務教育の集大成として有終の美を飾ってくれることを期待しています。

「約束の時間を守る」「借りたものを返す」「締め切りを守る」といった「他人との約束」であれば、多くの人が守っています。なぜなら「他人との約束」を破ると、信用を無くしてしまうからで、「他人との約束」を守ることは社会で生きていくうえで最低のマナーであり、防衛本能と言えるかもしれません。では、君は自分の目標を達成するための約束を守っていますか。つまり、「自分との約束」を守っていますか。残念ながら、多くの人が「自分との約束」に関しては少し甘いところがあります。今年1年もさまざまな出会いや経験を通し、「よし!〇〇しよう。」と決めたことも、気が付けば三日坊主ということも経験があるのではないでしょうか。なのに、他人には厳しく、相手を批判したり批評したりと、自分には寛容なのに人には不寛容(許せない)所があります。

「過去と他人は変えられない、未来と自分は変えることができる」の信念です。

まずは、新年に向け「自分との約束」を改めて見つめ直し、新しい一歩を踏み出してくれることを願っています。

学校の周辺の木々が一気に色づき始めました。過ごしやすい秋を迎えたかと思うと、冷たい北風に冬を感じる季節となりました。先月には実りの秋にふさわしく、体育大会、文化発表会で皆さんの成長した姿をたくさん目にすることができました。

4月から同じクラスメイトとして生活を共にし、今を迎えています。文化発表会での歌声はさまざまな出来事を乗り越えた先のハーモニーだと感じながら耳を傾けました。4月にも伝えましたが、学校の存在意義の一つは「集う」ことです。集えば一人ではおこらない関係性が生まれ、時には苦い思いをすることもあったことでしょう。しかし、集うからこそ、みんなとだからこそ、一人では味わうことができない喜びや感動がそこにはあります。これからもいろんな出来事があります。それらすべて自分の経験値、成長の糧として前向きに捉え生活してくれることを期待します。

会の中では、楽しくも感動ある箏曲部、吹奏楽部の演奏、展示の部ではクリエイト部の作品や各教科での成果物にも感心させられました。クリエイト部のお茶会も2日間開催され、普段味わえない茶道の世界を体験することができました。そして、会の締めくくりの全校合唱「翼をください」は、生徒会役員の立候補時の公約が実現されたものでした。生徒皆さんの思いやアイデアによって行事や学校生活がよりよくなります。

今年で3年目を迎えた地域の公民館の講座生の作品も展示され大変見応えがありました。

文化発表会で肩を組んで歌う様子

クリエイト部によるお茶会の様子

白鳥公民館講座生による作品展示

『心温まるメッセージをありがとうございました。』

今日で期末考査が終わりました。テスト期間中、皆さんが熱心に勉強に取り組む姿やテストの点数を気にしている姿を多く見かけます。もちろん、良い点数を取ることは、学習内容を理解したことの客観的な指標となり、自信にも繋がりますが、本当に大切にしたいのはテストの後です。テスト中に解けない問題に悪戦苦闘し、情けなく思ったり、あきらめの気持ちになったり、後悔したり。どうせ自分は、あれだけやったのに、なんて落ち込むことがよくあります。

テストは学習したことをどれだけ理解しているかを確認する手段です。間違いやミスこそが自分に足りない所だと教えてくれています。点数(結果)に一喜一憂するのではなく、できなかった・わからなかったことが、できた・わかったとなる本当の喜びをテスト後に味わえるよう取り組んでみましょう。わからなければ、わかるまで先生に質問してください。そんな姿を先生方は待っています。

3年生を対象に実施した全国画力・学習状況調査の結果と考察を報告します。

「言葉の特徴や使い方に関する事項」は国と比べ「上回る」、「読むこと」が国と比べ「下回る」結果であった。「文章の構成や展開について、根拠を明確にして考えることができるかどうか」の趣旨の問題に関して、正答率が低く、無回答率も高い結果であった。

学習指導要領の「数と式」の領域は、国と比べ「上回る」、「図形」の領域が「下回る」結果であった。「事象を数学的に解釈し、問題解決の方法を数学的に説明できるかどうか」「ある事柄が成り立つことを構想に基づいて説明できるかどうか」の趣旨の問題に関しては、国と比べ無回答率が高い結果であった。

小学校で学習した知識を基に、地層に関する知識及び技能に関連付けて分析して解釈できるかどうか」「植物のつくりに関する知識及び技能を活用し、植物の茎や根の構造について適切に表現できるかどうか」の趣旨の問題について、また、評価の観点「思考・判断・表現」に関する問題の正答率が国と比べ「上回る」結果であった。

好天に恵まれ、第67回体育大会を多くの保護者、地域の方々、ご来賓をお迎えし開催できました。

学校行事の目的は、これまでの学習の成果を発表する場であるとともに、行事を通して仲間との望ましい人間関係をつくり、集団への所属感や連帯感を深め、これからの学校生活をより良いものにする態度を育てることにあります。

夏休みからスタートしたソーランリーダーによる練習、放課後一筆一筆心を込めて仕上げた学級旗、苦手な友達をみんなで励まし合い最高記録を超えようと挑んだ長縄、最後まで力を抜くことなく全力で走り切った走競技、最上級生の意地とプライドで後輩たちに立派な背中を見せたソーラン。まさしく一人ひとりが「主役」として、そして「縁の下の力持ち」として素晴らしかったです。

行事の中には勝ち負けや優劣を競う場面がありますが、それ自体が目的ではありません。結果だけで一喜一憂せず、競い合った時間を楽しみ、その過程で得た仲間との関係性を大切にしましょう。数年前を思い返せば、コロナ禍においてそんな経験すらできずに中学校生活を終えた先輩たちもいます。手にしたものは、勝ち負けではなく、仲間と共に勝利を目指し競いあった時間こそかけがえのない経験です。文化発表会ではさらに成長した皆さんの姿に出会えることを楽しみにしています。

全校演技ソーランの様子

先月号で校門北側の植え込みに、秋の七草のひとつの「フジバカマ」の苗を植栽したことを紹介しました。10月に入り白い小さな花を咲かせました。花の先には2本の毛のようなもの(柱頭)が筒状の花びら(合弁花)の中からのびています。

その花の蜜を求めて多くの昆虫が集まっています。その中に“フワーリ、フワリ”と飛ぶ「アサギマダラ」を確認することができました。「アサギマダラ」と言われてもピンとこない人は、胡蝶しのぶ(『鬼滅の刃』のキャラクター)の羽織や髪飾りのデザインと言えば何となくイメージできるのではないでしょうか。

その「アサギマダラ」の生態がとても興味深く、「渡りチョウ」(旅するチョウ)と言われています。春は南から北へ、秋は北から南へ、1,000キロメートル以上もの長距離を移動することが確認されています。なぜ、危険な旅をするのかは解明されていません。興味を持った人は是非、探究してみてください。

大白書中学校に飛来したアサギマダラ

この夏、1,2年生は3年生がいなくなった新しい体制での部活動が始まり、3年生は部活動に一区切りをつけ、進路決定に向けての取組みが始まりました。誰しも最初は頑張ります。それが種まきです。そして、今後その種をどう育てるか、一人ひとりの水やり(取組みの継続)が大切になります。粘り強く、あきらめず、人と比べず。また、「やらされる」「させられる」のと、「進んでやる」「自分で選択してやる」のとでは成長の差は歴然です。実りの秋、そして、来年の春に自分の花を咲かせられるよう期待しています。

この夏、前期生徒会 内海会長が鳥取市との姉妹都市中学生オンライン交歓会に参加し、姫路市内の他校のリーダーと共に鳥取市の中学生との交流会を通して、「縁の下の力持ち」という言葉を実感したと伝えてくれました。それには前期生徒会役員として半年間生徒会活動に取組んだことや、部活動などでの経験がベースにあり、いろんな場面で人と協働することの大切さ感じていたからでしょう。

日頃、私たちには「しなければならないこと」「してはいけないこと」「してもしなくてもいいこと」があります。前の2つは自分の意思に関係なく、最後の「してもしなくてもいいこと」は、自分の意思により行動することです。生徒会活動や部活動などはそれに当たるでしょうか。この2学期は体育大会や文化発表会など、皆さんの成長を発表する機会があります。しなくてもいいことだけど、ここは自分がと勇気を持って一歩を踏み出す経験が学級や学校を支えることになります。そしてその経験が新しい自分づくりになります。

姫路市教育員会がふるさと納税制度を活用したクラウドファンディングにより、児童生徒が考える未来型の学習空間を実現し、学校でのウェルビーイング向上を目指し、学校における学習環境整備のアイデアを募集しました。大白書中学校は、「中学校図書室改革 学びと交流の新しい拠点」と題し、読書室・図書室を今よりもっとワクワクする空間にしたいと応募しました。二次審査では教育長をはじめ多くの大人の前で生徒会役員6名がプレゼンを行い、見事企画が通りました。工事は来年度となります。「思い」が「挑戦」によって「かたち」になるって嬉しいですね。

二次審査のプレゼンの様子

暦の上では秋ですがまだまだ暑い日が続いています。秋はまだかと夕方水やりをしていると虫の声が。「えっ」季節は確実に秋に向かっています。8月には水不足が心配され今年のお米のできが心配でしたが、稲穂が実った稲が収穫を待っています。秋の七草のひとつ、「フジバカマ」を正門北側の植え込みに植栽しました。苗は、新免芳嗣さん(青山FTB会代表・姫路市まちかど特派員)からいただきました。やっと小さな花芽ができました。どんな花を咲かせるのか楽しみです。

植栽されたフジバカマ

「思うは招く」をキーワードに、子どもたちの持つ無限の可能性を信じ、その夢をどう応援すればよいのか、たくさんの勇気とヒントをいただける貴重な機会です。ぜひご参加ください。

近畿地方の今年の梅雨明けは6月27日に発表され、その後本格的な夏の日差しとなりました。例年は7月中旬頃ですので20日ほど早く、6月中の梅雨明けは記憶にありません。今年もまた記録ずくめの夏となりそうです。

そんな中、中播総体が開催されました。大白書中生の最後まで精一杯プレーする姿を多く目にすることができました。同時に日頃できていたプレーができないで苦しむ姿も見ました。あと1点、あと1球、そんな時にいつもはできていたのに…。日々の練習は、大会でのファインプレーのためにあるのではなく、当り前のことを当たり前にできるためにあるのだと改めて感じました。当り前のことは、生活全般にも通用することで、「あじふかきこころ」の基本を再確認する機会ではないでしょうか。そして悔しい結果は如何ともし難いですが、中学校の部活動を通して皆さんが学んだことを大切にしてください。大切なことは大会の結果ではなく、その後です。何を学び、どう行動に移すかです。期待します。

「努力して結果が出ると、自信になる。努力せずに結果が出ると、驕り(おごり)になる。努力せず結果も出ないと、後悔が残る。努力して結果が出ないとしても、経験が残る。」

ソフトテニス部

卓球部

明日から夏休みに入ります。決められた時間割で動く生活から、自分の時間を自分でどう使うか任される期間となります。みんなとならできることも、一人となるとなかなかできないという経験もあるでしょう。そこに人間の強さ、弱さが出ます。「やる気」があるから行動するのではなく、行動すると「やる気」がわいてきます。決まった時間に起き、寝ることを習慣とし、夏休みだから自由にできる時間をスマホやゲームに奪われることなく、自分の成長に繋がる、家族の役に立てる時間の使い方を望みます。

【読書の勧め】

「図書だより」(7月号)に、先生からおすすめの一冊が紹介され、「読書は心を豊かにしてくれますよ」、「発見、驚き、感動」、「この夏、どんな本と出会えるかな?」と武部学校司書の一言が添えられています。

喜多川 泰 著 『株式会社タイムカプセル社 ― 十年前から来た使者』より

本を読むことは、自分の中に「友」を持つということです。でも、自分の中にある「問い」に対して、実際の著者が「答え」をくれるわけではありません。その本を読むことによって自分の中に生まれた著者の像が「答え」を教えてくれる。

「この人だったら、こう言ってくれるだろう」と考えることができるようになるということです。相談相手としては、実際の他者よりも、自分の中につくり上げた他者の方が適している場合がたくさんあります。

それに、人はいつも聞いている言葉に影響を受けて「性格」を作っていきます。そして、圧倒的に一番聞いているのは「自分」の声です。だから想像の中の偉人であれ、なんであれ、自分の中だけで続けられている会話、そこから聞こえてくる「言葉」を変えれば、性格が、そして人生が変わっていくのです。

今年の8月15日終戦の日で、第二次世界大戦の終結から80年という節目を迎えます。今年の修学旅行では、鹿児島の知覧特攻平和会館を訪れました。また、戦争と言えば広島や長崎がマスコミで取り上げられます。しかし、私たちが住んでいる姫路でも80年前には、6月22日と7月3日の二度、市街地に空襲を受けました。当時、姫路市は軍都であり、軍需工場もありました。川西航空は戦闘機を製作しており、山陽皮革は軍靴・弾薬入れ・背のうなどの革製品を作っていました。これらを破壊するために、爆撃機が姫路上空を襲い、死者514名、重傷者154名、罹災者55402名という被害を出しました。

戦争の傷跡は、鹿児島、広島、長崎、沖縄だけにあるのではなく、ここ姫路にもあるのです。非戦闘員が殺され傷つき、愛する人を、家族を失った人は皆さんの周りにおられます。

現在、手柄山中央公園に「太平洋戦全国戦災都市空爆死没者慰霊塔」があります。これは、第二次世界大戦中に全国の都市で空襲により犠牲となった50万人以上の一般市民の御霊を慰め、世界の恒久平和を祈念するために建立された、日本で唯一の全国的な慰霊塔です。この塔の形は、大地に深く突き立てられた一振りの剣を模しています。これは、武器の象徴である剣を地に収め、「二度と戦争という名の剣は抜かない」という固い不戦の誓いを表現したものです。また近くには「姫路市平和資料館」もあります。

今世界で戦争が始まり、終わりのない戦いが続いています。平和はけっして与えられるものではなく、私たちの努力によって築いていくものです。努力を怠った時、再び80年前が目前に現れる危険性があります。この夏、改めて平和について考えてみませんか。

太平洋戦全国戦災都市空爆死没者慰霊塔

6月に入り1年自然教室、2年トライやる・ウィークが実施され、4月に行われた3年修学旅行を含め、すべての学年で校外学習が実施されました。それぞれの目的は、自然教室では小学校6年間の経験を活かし、鉢伏高原の大自然の中で寝食を共にし、中学生としての自覚を高め、仲間との絆を深めること。トライやる・ウィークでは、「働く」ことを通し、「働く」意味や目的を知り、社会的自立(大人への一歩)に繋げること。修学旅行では、現地でしか感じることができない戦争の歴史を学び、平和への感謝と決意を新たにすることです。

校外学習では、学校から校外へ学習の場を変え、慣れない環境でこれまで学校で学習してきたことがどれだけ生かせるか、また行事を通して得た体験を今後の学校生活でどう生かせるかが問われます。行事は単発で「終わればよし」では意味がありません。課題のない行事はありません。事後の学習を通し自らの課題を明確にし、行事後の生活に生かされ、次の発表の場で成長した姿を見せてくれることを期待しています。

鉢伏山への登山

園児に読み聞かせする様子

知覧での平和セレモニー

太市こども園、青山幼稚園、真愛幼稚園、白鳥保育園、白鳥南保育園、青山保育園、サンこども園、白鳥小学校、青山小学校、太市小学校、國富胃腸病院、姫路赤十字病院、ケアハウス青山苑、青山県民交流広場、青山公民館、白鳥公民館、太市公民館、姫路青山「コープのつどい場」、(株)杵屋青山店、播磨の里青山店、(株)ドリームワークひめたま、サンスポーツクラブ太子、SAKURA Beauty village、カフェレストラン ポラリス、マックスバリュ青山店、ザッパ村、Dog Grooming Billy' 、マルアイ夢前台店、マックスバリュ町田店、アグロガーデン飾西店、(有)宇田産業、(株)エス アイ、グローリー株式会社、(有)ハヤシ工務店、三相電機、陸上自衛隊姫路駐屯地、兵庫県立武道館、姫路科学館、市立図書館青山分館、姫路西消防署、若葉福祉作業所、姫路城西御屋敷跡庭園好古園、株式会社ひかり製作所

6月の終わりから中学校における部活動の集大成である総体・コンクール・発表会が始まります。4月には新入部員を迎え、どの部も精力的に活動できています。後輩を迎えることで、先輩としての自覚が芽生えます。甘えやわがまま、怠惰な態度を後輩には見せられません。勝負には結果がつきものですが、後輩には結果より先輩と共にした時間、先輩の何気ない励ましの一言や真剣な姿が残ります。残り少ない3学年揃っての活動を楽しみながら、最後までやり切る姿を見せてください。皆さんの可能性は、「NO Limit!」

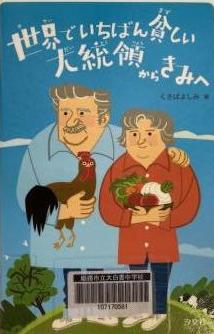

去る5月13日に南米ウルグアイのホセ・ムヒカ元大統領が死去したというニュースが報じられました。ムヒカ元大統領は、収入のほとんどを寄付し「世界で最も貧しい大統領」と呼ばれ、「行きすぎた資本主義」に警笛を鳴らす存在で知られていました。「自分を貧しいとは思っていない。今あるもので満足しているだけなんだ。私が質素でいるのは、自由でいたいからなんだ。お金のかかる生活を維持するために働くより、自由を楽しむ時間が欲しいんだ。」「貧乏とは、無限に多くを必要とし、もっと欲しがることである。」

今、大量生産・大量消費で物があふれ、便利であることや効率が優先される社会となりました。世の中は本当に豊かになったのでしょうか。日本においても高額のスマホを手に、「備蓄米」を競い合って購入する姿に、なぜかさみしさを感じます。

ムヒカ元大統領について書かれた本

今年度中学校への入学に向けての課題を市販のワークから大学ノート1冊を渡すことにしました。「課題なし」の意見もありましたが、提出されたノートから自分の課題に向き合い取り組んだ跡や中には小学校の先生の励ましのコメントが残されていて、入学を前にした皆さんの姿を想像することができ、とてもうれしい気持ちになりました。

「今、自分の可能性を信じていますか」

皆さんが誕生して10年とちょっと経ちました。ヒトは他の哺乳類と比べると際だって何もできない状態で誕生します。多くの動物たちは、生まれてすぐに歩くことができます。(ウマのような身体の大きな生き物であっても10時間以内に立つことができます)ヒトは生まれてから立てるようになるまでは半年以上かかります。聴力に関してはほどほどにありますが、視力はほとんどなく、水や食事の確保は自力ではほぼ不可能な状態で生まれてきます。そんな一人では生きられないヒトが周囲に支えられ成長していきます。そしてできることがひとつひとつ増え、その度に周りの大人を喜ばせ、今に至っています。

ではいつからでしょう、できないことばかりを気にし始めたのは。それは他人と比べて自分を評価する(他人軸)ことに慣れてしまったからではないでしょうか。(誰かより早くできた。誰かよりうまくできた。順位は○番。…。)

学校は同学年の集団ですが、4月生まれも3月生まれも同じ学年となります。3月生まれの子供が何もできない状態の時に、4月生まれの子供は既につかまり立ちもでき、一人で歩けようになっています。さすがにその時点で4月生まれと3月生まれを比較したりする人はいないと思いますが、中学生の今でも人と比べての評価ばかりを気にしていることはナンセンスです。

人と比べるということは、誰もが持っている心理状態ですが、それによって自分の可能性を閉ざしてしまうことは避けて欲しいことです。しかも比較するのは「結果」がほとんどです。成長には「個人差」がありますし、さらには家庭環境など自分ではどうしようもないこともあります。そのことで自分を否定していたら一歩も前に進むことはできません。

今回の課題を通して改めて気づいたことは、「結果」ではなく、「過程」(プロセス)に目を向けることの大切さです。3年生でも、国語の課題(200字帳)について深く考えてくれています。「課せられるか」、「自分で求めるか」、提出されたノートは同じに見えるかも知れませんが、そこに至るまでの心の動き(自律)がまるで違います。

「結果」はすぐには変えることはできませんが、「過程」は今すぐ変えることができます。

さあ、1日を振り返り、未来の自分のために今できること、させられるのではなく、自分の意思でやることをひとつずつ増やし、自分の可能性に気付いていきましょう。

今年で大白書中学校は67年目を迎えます。これまでの卒業生は16,326人に上ります。

本校の歴史をひも解くと、昭和22年4月に太市地区は龍田地区とで太市村・龍田村組合立大津茂中学校、白鳥地区は余部村立余部中学校(のちに姫路市に合併、白鳥中学校と改称)、曽左地区は曽左村立書写中学校が設立されました。昭和33年4月に太市地区が姫路市に合併し、太市地区の生徒は白鳥中学校に通うことになり、大津茂中学校は閉校されます。

昭和34年4月に太市・白鳥・書写地区の中学校を統合し、「姫路市立大白書中学校」が誕生しました。開校時は12学級598人と記されています。昭和37年には小説家の阿部知二作詞、木下忠司作曲の校歌が完成。その後、昭和57年には40学級1,684人のマンモス校となり、昭和58年4月に書写中学校が分離され(668人が転出)、19学級810人となりました。その後も生徒数が増え900人を超える時代がありましたが、今年度は360人のスタートです。開校当時の校訓は「本来の面目」で、現在の校訓「自ら求めて道をきり拓く」は平成元年3月に改定され、今に至っています。

余部中学校の焼印が入ったテーブル

「余部中」の焼印

白鳥中学校の焼印が入ったイス

「白鳥中」の焼印

令和7年度大白書中学校は、新1年生(69回生)113名を迎え、2年生130名、3年生117名、計360名のスタートです。

新年度のスタートにあたり皆さんに心がけて欲しいことが3つあります。

1つ目は、「夢」や「目標」を持つことです。皆さんには無限の可能性があります。「夢」は叶うから持つ、叶わないから持たないというものではありません。大切なことは、「夢」や「目標」を持ち、それに向かって努力する過程です。「どうせ無理」の言葉を口にせず、挑戦し続けましょう。

2つ目は、自分で考え行動することです。誰かの指示を待って行動するのではなく、これまでの学びを基に考え行動することを「習慣」にしましょう。まずは朝、人に起こしてもらうことから卒業し、自分で起床することを習慣づけてください。自律の第一歩です。

3つ目は、「人の役に立つ」ことを意識することです。「してもらう幸せ」から「与える(する)幸せ」を感じて欲しいと願っています。感謝の言葉「『ありがとう』を言うように、言われるように」を学校、家庭、地域で実践してください。

学校はみんなが「集う場」として存在しています。集えば一人ではおこらない関係性が生まれます。

その関係性は、生徒にとって望むべきものもありますが、時にそうでないものもあります。そのことで悩むこともありますが、それが「集う」ということです。親として悩むわが子を見ることは苦しいことですが、それを解決し乗り越える過程が「集いからの学び」です。解決するのは大人ではありません。この1年間、保護者と教職員が信頼関係で結ばれ、生徒の学びの機会や経験を奪うことなく、一緒に見守りながら育んでいけることを願っています。

姫路市立大白書中学校

住所: 〒671-2216 姫路市飾西652番地別ウィンドウで開く

電話番号: 079-266-0154

ファクス番号: 079-267-3984

電話番号のかけ間違いにご注意ください!