冬の大三角は?

【宿題で楽しく星を見よう!(冬の大三角編)】をご覧ください。

星を見る前に

- 夏の大三角を見るのに望遠鏡はいりません。どこかの天文台や、星がよく見える場所にわざわざ出かけなくても、家のベランダや近所の公園で見えます!とりあえずチャレンジしましょう。

- 晴れていますか? くもりや雨の日は星は見えないのであきらめましょう。

- どんな宿題も「いつやるの?今でしょう!」が大切です。

- 特にお天気しだいということは、「星の宿題はより早くやる」のが大切です。8月後半に天気が悪いと悲惨ですよ…

- いきなり外に出ても、星は見えません! 目が暗さになれるまで10分くらいかかるので、しばらく空を見ていましょう。

- とにかく、あわてずさわがず、のんびりと…

- 「観察をしましょう」という宿題を、ネットで調べた図だけを書いて「見ました」って言ったら、それは「うそつき」です。ほんの一目でいいので、本物の夜空を見てみましょう。きっと見えます。

- たとえ家のベランダや庭でも、子どもだけで夜に外に出ないように。お家の人と一緒に見てください。

2023年夏休みのカレンダー

2023年の月の観察は、7月中が勝負です。8月は中旬~月末が観察チャンスになるので、宿題の提出日に注意です。

| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 7月17日 | 18 ●新月 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |

| 24 | 25 | 26 上弦 | 27 | 28 | 29 | 30 |

| 31 | 8月1日 | 2 ○満月 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| 7 | 8 下弦 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

| 14 流星群見ごろ | 15 | 16 ●新月 | 17 | 18 | 19 | 20 |

| 21 | 22 | 23 | 24 上弦 | 25 | 26 | 27 |

| 28 | 29 | 30 | 31 ○満月 | 9月1日 | 2 | 3 |

| 朝に月が見える時期 | 月の観察に良い期間 |

2023年の夏休みは、夜遅くには土星がよく見えます。望遠鏡がなくても、惑星の動きを観察するすることができます。

8月13日から14日ごろの「ペルセウス座流星群」は、前日の8月13日の夜明け前と2日間流星に会えるチャンスあると思います。(当日くもったり雨が降ったりすると…)

超短縮版・夏の大三角形の探し方

見る時間は、夏休み中の20時から21時ごろがいいでしょう。遅い時間だと頭の上近くにあって、動きが分かりにくくなります。8月後半は、暗くなってすぐの頃が見やすいです。

- 大きさガイド(PDF)で三角の大きさをイメージします

- 東の方角を向きます

- だんだん上の方を見ていきます

- 一番明るい星が見えたらストップ!

- 下の写真のように、「一番上で明るい星」「左下に星」「右下に星」と3つ星が見えたらOK!!

「夏の大三角形」を探そう!

突然ですが問題です。この写真から「明るい順番に、星を3つ選んでください」

見つかった人は、もう本当の空で夏の大三角が探せます!!

夏休みの宿題のお問い合わせで一番多いのが【「夏の大三角」の探し方は?】とか【「夏の大三角」はどこですか?】です。

三角を形作っているのは、

- こと座のベガ (1番明るい)

- わし座のアルタイル(2番目に明るい)

- はくちょう座のデネブ(3番目)

で、すべて一等星ですから、星がよく見えない町の中でもきっと見えます。

だから、ほとんどの場合は「見えているけど気がついていない」ことが多いのです。

探し方のコツは、とにかく「東を向いて、頭の上の方から明るい順番に3つの星が夏の大三角」「思っていたより大きい」と思うで、まずまちがいありません。

夏の大三角に気がつかない、4つのワケ

姫路科学館に、夏の大三角の質問で来られる人のほとんどが、この4つのポイントでつまづいています。- 目が暗さになれていない

- 教科書にのっているくらいの大きさだと思っている

- 星座や天の川も必ずいっしょに見えると思っている

- 家からは見えないと思いこんでいる

そこで

そこで

- 外に出たら5分くらいは空を見て、目がなれて星が見えるようになるのを待ちます。

- 三角形の一番長い辺は、手をのばした時の「にぎりこぶし」の大きさを目安に「一番長い所がにぎりこぶし4つ分くらい」と思って、3つ星を探すとよいでしょう。意外と大きいです (夏の大三角の大きさガイドを印刷して、夜空とくらべてみてください)

- 天の川や星座を作る暗い星は、町をはなれた星のよく見える暗い所に行かないと見ることはできないので、「見えない」と思ってしまえばシンプルで探しやすくなります。

- 東の方角に建物があって見晴らしが悪いのは仕方がないですが、かなり街中でも見る事ができますので、あきらめずにチャレンジです。

上の図は姫路を基準に作っています。お住まいの場所によって夏の大三角形の場所が上下するので注意してください。また、地面から10°,20°,…と数えていくと、90°は直角=頭の真上になります。

天の川は無視!

ちなみに、ベガは七夕の「おりひめ星」でアルタイルが「彦星」です。みなさんが住んでいる場所で夏の大三角が見つけられれば、キャンプや帰省で星のよく見える場所に出かけると、大三角の中を天の川が横切っているのが見られますよ!

でも、街の中では天の川は見えないので、とにかく「明るい3つの星」に注目です。

左の写真は姫路の街の中、右の写真は福島の浄土平という高原で、同じカメラでほぼ同じ条件で撮ったものです。同じ夏の大三角形でも、見る場所によってずいぶん違いますが「明るい順に3つの星」というのは変わりません。

星の場所を記録しよう

「1時間ごとの星の動き」を見るときは、左の図のように昼間のうちにスケッチ用紙に目印の線と風景を書いておくと楽です。(ちなみに雲や太陽は書かなくていいですよ(^^)

「1時間ごとの星の動き」を見るときは、左の図のように昼間のうちにスケッチ用紙に目印の線と風景を書いておくと楽です。(ちなみに雲や太陽は書かなくていいですよ(^^)

夏の大三角なら8月だと8時ごろから見えるので、8→9→10時の3時間くらい観察してみてください。

3時間ずっと外にいる必要はありません。テレビ見たり、ごはん食べたり、お風呂入ってもOK。

(ただし、そのまま朝まで寝ないように…)

あと、大切なのは「いつも同じ場所から観察する」ということです。場所が変わると星の位置もずれてしまうので、立つ場所やベランダのふちにアゴを乗せる場所を決めてください。

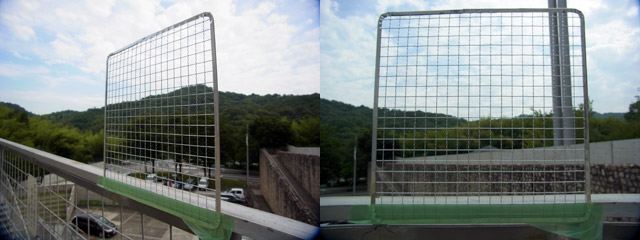

あと、100均などで「魚を焼く網」が見つかれば、それをベランダにつけると、そのまま空に「方眼紙」ができるので、星の場所を記録しやすくなります。

あと、100均などで「魚を焼く網」が見つかれば、それをベランダにつけると、そのまま空に「方眼紙」ができるので、星の場所を記録しやすくなります。

ちなみに教科書などでは「大三角」と書かれることが多いですが、いわゆる専門用語ではなくて星空の目印についた「ニックネーム」なので、「大三角形」でもまちがいではありません。

図書館などでいろんな星の本を見てみると、どちらも見つかると思います。また、夏の大三角以外にも、星空の目印がたくさんありますよ。

写真で見よう

実際に星が動いてる様子は、「星の動き」のページの写真を見てください。

あの星座はどこ?

夜空には、本のように星座の線が引いてあるわけでも絵が描いてあるわけでもないので「星座の形は分からなくて当たり前」です。

星座は今から何千年も前、テレビや本もなくて、夜になったら星を見るしか楽しいことがなかった人が作ったので、みなさんがいつも見ている、星がポツポツしか見えていない空では星座の形はわかりません。

「星座を探す」というよりは「あの星は何座の星か?」というのがわかればOKと思ってください。

左の写真は町の中で見た星空に近い写真で、みなさん知っていてよく宿題に出る星座が見えています。わかりますか?(答えは写真をクリック)

7月後半~8月前半の主な星座の場所

- しし座:ほぼ太陽の方角なので見えません

- おおぐま座(北斗七星):8時ごろに北西の方角にぶら下がっている

- さそり座:8時ごろに南の方角の低い場所に見える赤っぽい星(アンタレス)のあたり

- カシオペア座:20時すぎだと北東の空のとても低い場所で、よく見えるようになるのは夜中すぎ

- オリオン座と冬の大三角:見えるようになるのは夜中の2時すぎで、夜明け前に南の空

自由研究:星座の事を調べてみよう

みなさんは、星座は何個あるか知っていますか?実は空には88個の星座があります。

それぞれ、昔の人の色々な思いと歴史がつまっているので、昆虫採集(さいしゅう)ではなく「星座採集」をしてみると、おもしろい事がたくさん見つかると思いますので、ぜひまとめてみましょう。

たとえば、こんな事を調べてみると、おもしろそうじゃないですか?本やインターネットを上手に使って、楽しい「星座採集」をしてみてください。

- 星座を作ったのはどんな人?

- 星座を歴史の古い順に並べてみよう!

- 空の中で、動物が多い場所や魚が多い場所はあるのかな?

- 動物、人、魚…それぞれ何%ずついるのかな?

- 男の人と女の人はどっちが多い?

- 自分が気になる星座ランキングを作ろう!

- 一番大きな星座と小さい星座は?

- 今はもうない星座ってあるのかな?

自由研究:月の観察してみよう

月の観察は、夕方に半月が見えるころ(上弦の月)から満月までがチャンスです。

新聞のすみっこを探すと、月の満ち欠けや見える時刻が書いてあると思うので、よーく探してみてください。(切り抜いて集めてみると、意外な発見があるかも知れませんよ?)

うっかりすると、夜中や明け方に観察することになります!!(;_;

自由研究:日時計を観察してみよう

夏休みの晴れた日に、日時計を作って観察してみましょう。

「太陽が東からのぼって西にしずむ」というのは、知っている人も多いと思いますが、実際に観察した人は少ないと思います。ずっと見ている必要はなくて、1時間ごと観察してみればきっと太陽の動きが分かると思います。

そして、なんで「太陽が動くのか?」「季節が変わっても同じなのか?」「太陽って何?」などを調べてみるとを、きっとおもしろい発見があると思います。

日時計の型紙は、色々なホームページにあります。自分でオリジナルの日時計を作ってみてもいいですね!

自由研究?:「ペルセウス座流星群」はいつ・どこに見える?

毎年夏休みのお盆のころに「ペルセウス座流星群」が見られます。自由研究のお題にしようと思う人も多いのですが、天気が悪くて当日見えないと「宿題全滅」ですから、覚悟してください!

流星はもともと「いつ・どこに見えるかはわからない」ので、とにかく気長に「見えればラッキー!」と思って、「楽しみながら見る」ほうがお勧めです。

ペルセウス座流星群の詳しい情報については、流星群を見ようのページをご覧ください。

自由研究:「国際宇宙ステーション(ISS)は」はいつ・どこに見える?

宇宙ステーションや人工衛星は、夕方と明け方に自分の家から肉眼で見ることができます。タイミングが合えば、夏休みの観察と自由研究のお題になるかもしれません。

人工衛星の観察については、人工衛星を見ようのページをご覧ください。

宿題を出す先生方には

このページは、宿題をする子どもたちや付添の保護者の方のためのページです。

宿題を出す先生方には、「教師のための参考ページ」がありますので、ご覧頂けると幸いです。