先生のための「月や星や太陽の単元」参考ページ

プラネタリウムのある姫路科学館と天文台ある星の子館では、先生の天文に関する授業の悩み、相談を承ります。お気軽にご相談ください。

先生も子どもたちも、「星の宿題はよくわからなくてめんどくさいなぁ…夜だし…でも、しかたないなぁ…」と思っている人が多いと思います。

このページは、小学校・中学校で天体を見る・指導するときの参考になる情報を集めました。「やっぱり面倒でわからない」ではなくて、「こんなに気軽でいいんだ!」と気がついて、星空と友だちになる先生が増えて、結果として星を見るのが好きになる子どもが増えるとうれしいです。

(こちらは宿題を出す先生向けのページです。宿題をする子どもたちは夏のページか冬のページへ)

天文に関する単元

参考:小学校学習指導要領(理科) 中学校学習指導要領(理科)| 学年 | 単元名 | 理解すること | 観察すること | 姫路科学館のホームページでお役に立てそうなこと | |

|---|---|---|---|---|---|

| 小学校 | 3年 | 太陽と地面の様子 | 太陽の動きで日影の位置が変わる |

|

|

| 4年 | 月と星 |

|

|

||

| 6年 | 月と太陽 |

|

|

||

| 中学校 | 天体の動きと地球の自転・公転 |

|

|

||

| 太陽系と恒星 |

|

|

|

||

天体観察の前に

プラネタリウムのある科学館や公開天文台には、夏休みを中心に学校からの宿題について問い合わせがよくあります。ただ、稀に実施困難な課題を出している例に出会います。これは、子どもたちの興味をなくすばかりか、実物を観察しないでネットや知識だけで答えを提出する「ウソ」や「ねつ造」を助長しかねません。

実現困難な宿題の原因のほとんどは、残念ですが指導案やプリント教材を鵜呑みにして先生自身が実物を見ていない場合がほとんどです。先生方のほんのひと手間で正しい指導ができます。特に小学校では理科は専門でなく苦手だ・現場は忙しい…のも十分理解できますが、ぜひ下記のことを実践してみてください。

- 星座早見盤やスマホのアプリなどを使って、21時くらいにちゃんと見えるのか確認する

- 先生が在校or帰宅する時に、学校から目標の天体が見えるか確認する

- 天気が悪いことも考慮して、宿題の提出までにできれば1週間程度の余裕を見る

- 教材のプリントまる写しではなく、先生自身が観察した感想を一言添える

- 分からない事や不安な事は、姫路科学館に限らずお近くの天文関係施設にすぐ聞く!(「博物館や科学館の積極的な連携」です)

実施困難な宿題の例

実際に問い合わせがあった例です。これに疑問を持たない方は、このページを特によくお読みください。

- 21時の前後1時間の月の満ち欠けの観察の宿題が出たが、下弦の月の時期だった

- ゴールデンウィークの頃に、夏の大三角形の観察の宿題が出た

- 夏休みの宿題に、オリオン座の観察があった

- 10月頃に、北斗七星と北極星の観察の宿題が出た

観察の前の声かけ

下のような声をかけるだけで、子どもたちのやる気を引き出せると思います。(もちろん先生方も…)

- 曇りや雨の日は、どんなにがんばっても星は見えないのであきらめよう

- 観察した日が曇りや雨だったら、正直に「見えなかった」と報告しよう(→「天気が悪くて見えない」はちゃんと空を見ているので評価して頂きたい)

- お天気次第なので、「星の宿題は早く手をつける」のが大切

- いきなり外に出ても星は見えないので、目が暗さになれるまで10分くらいかかるから、しばらく空を見よう

- 必ずお家の人と一緒に、自分の安全と周りへの迷惑に気をつけよう

星座の観察

大原則:毎日満天の星空を見ている人でない限り、「星座」は分からないし、探せないほうが普通

「星座を見つける」というよりは「"あの星は何座の星か"が分かる」でOKです。

星座は今から何千年も前、テレビや本もなくて、夜になったら星を見るしか楽しいことがなかった人が作ったので、ポツポツ星が見えている現代の空では、星を繋いで星座の形が描けなくても当然です。

写真は街中で見た星空に近い写真で、よく宿題に出る星座が見えています。何座でしょう?(答えは写真をクリック)

参考:教科書に出てくる主な星座が、20時から22時の間に見える時期

- しし座:5月から梅雨入り前

- おおぐま座(北斗七星):春先から8月終わりまで

- さそり座:夏休み期間

- カシオペヤ座:9月から12月

- オリオン座と冬の大三角:1月から3月

「夏の大三角形」の観察の指導

大原則:見頃は夏休み中か10月頃

「夏の大三角の星は織姫(こと座のベガ)と彦星(わし座のアルタイル)」というのが知られているためか、7月7日の七夕の前後に宿題として出ることが多いようです。しかし、七夕の時期に夏の大三角が昇る時刻は21時過ぎですし、梅雨時期のために見るのは困難です。(七夕はいわゆる旧暦のお祭りなので、夏休み中がよく見えます…)

観察に最適なのは、梅雨明け後から10月までです。ただ、秋になると頭の真上に見えるので、地上に対しての位置の変化がわかりにくいので、1学期の終わりに授業→夏休みに宿題という流れが良いと思います。

また10月に入ると、西の空で沈んでいく夏の大三角を見つけて、星の動きを観察することもできます。

ほとんどの場合、晴れていれば誰でも見つけられるのですが、

- 目が暗さに慣れていない

- 教科書の写真程度に小さいと考えている

- 天の川が必ず見えると思っている

3辺の一番長いところ(アルタイルとデネブの間)が、手をのばした時の「にぎりこぶし」4個ほどの大きさと意識して、とにかく東の空から頭の上にかけて見える明るい順に3つの星が夏の大三角です。

大きさの目安をプリントアウトして空と比較してください。もちろん授業用であれば印刷・配布は自由です。

「冬の大三角形」の観察

大原則:見頃は3学期に入ってすぐ

冬の大三角は冬に入ってすぐ・12月の授業の取り入れることも多いと思いますが、12月中は昇る時刻が21時過ぎなので意外と探しにくいです。

観察に最適なのは冬休み明けの1月中旬から4月ごろです。そういう意味では、3学期に入ってすぐからが最適かも知れません。

夏の大三角と違って、冬の大三角の周辺には明るい星が多いので見つけにくいかもしれませんが、空の低い場所に見える一番明るい星(シリウス)と一番赤っぽい星(ベテルギウス)を入れた正三角形と意識すると探しやすいと思います。

「大三角」と「大三角形」はどちらが正しいか?

「大三角」も「大三角形」も、定義された学術用語や固有名詞ではなく「愛称」なので、現状「どちらか決まっていない」です。

【教科書では「○○の"大三角"」と書かれることが"多い"】というだけで、それが正しいという訳ではありません。元々は「Summer Triangle」の訳で、星座とは違い星を見る時の目印(Asterism・アステリズム)としての「愛称」なので、「大三角形」と呼んでも間違いではありません。文科省作成の資料(P100)でも「大三角形」が使われるように世の中では混在して使われています。テストで△や×にしないで下さい。

(逆に星座の名前は「学名」です。日本では学名を元に文部省が作成した学術用語集に記載の名前が主に使われています。)

星の動きの観察の指導

大原則:時間を空けて、同じ場所から見る。

「1時間ごとの星の動き」を観察してもらう時は、左の図のように昼間のうちにスケッチ用紙に目印の線と風景を書いておくと楽です。(ちなみに雲や太陽は書かなくていいです)

観察は20→21→22時の3時間くらいですが、3時間ずっと外にいる必要はないので、テレビ見る・ごはん食べる・お風呂の合間に見る方が飽きないし時間の経過が分かって良いので、児童生徒のみなさんにアドバイスしてください。

あと、大切なのは「いつも同じ場所から観察する」ということです。場所が変わると星の位置もずれてしまうので、立つ場所やベランダのふちにアゴを乗せる場所を決めるように一言添えるのが大切です。

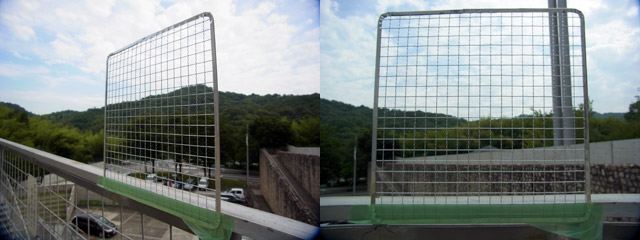

例えば、100均などの魚を焼く網をベランダにつけると、そのまま空に「方眼紙」ができるので、星の場所を記録しやすくなります。

例えば、100均などの魚を焼く網をベランダにつけると、そのまま空に「方眼紙」ができるので、星の場所を記録しやすくなります。

星の明るさや色の観察の指導

大原則:正直に言って、肉眼で見ても星の色の違いはよく分かりません。別の星との比較で気づきます。

左の写真は教科書では「赤」と書かれている、オリオン座のベテルギウスです。元々星の色はたくさんの色が混じっているので「白より少し○○色」程度の色付きですし、肉眼は暗いところではさらに色の感覚が鈍くなります。

星の色がよく分かるためには、下記の例のように別の星と比較するのがよいです。

- 春:「うしかい座のアークトゥルス(橙)」と「おとめ座のスピカ(青白)」

- 夏:「さそり座のアンタレス(赤)」と「夏の大三角の星(白)」

- 冬:オリオン座の「ベテルギウス(赤)」と「リゲル(青白)」

星の明るさの違いは色よりは見分けやすくて、特に夏の大三角形の3つの星は良い教材になると思います。

月の観察の指導

大原則:チャンスは1ヶ月の間に1週間だけ。下調べでタイミングを逃さないように。

月は晴れてさえいれば簡単に探せて観察できるし、毎晩見えているイメージがあるので気軽に取り上げる例が多いのですが、児童が普通に起きている22時くらいまでに月が観察できるのは、1ヶ月の間に1週間ほどしかありません。

月が昇ってくる時間は、1日ごとに約50分ずつ遅くなります。月曜に18時に昇る月は、金曜には50分×5日=250分=約4時間後の22時に昇ることになります。よく調べないで時間割の都合だけで宿題を出すと「観察不能」や「徹夜で観察」に陥ります。

また満月に近い時は満ち欠けの変化が分かりにくいので、「月齢7(上弦の月)」の前後が狙い目です。

月が見える時間を調べる一番簡単な方法は、新聞の片隅にある「日出・日入」の欄です。月の出・月の入の時刻もあるので参考になります。また、インターネットを使えば、長期の予定も計算できるので、検索してみてください。

お忙しい先生にはサービス!:あんなサイト

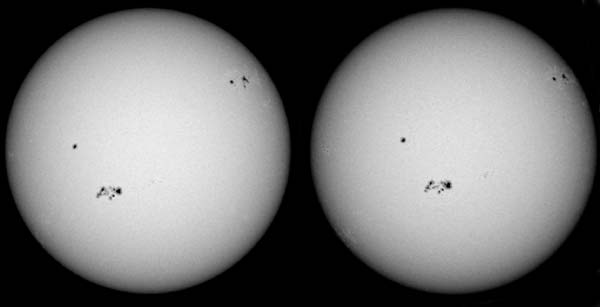

太陽や日食の観察の指導

太陽の観察は、万が一の場合の被害が甚大なので、まずは先生方がしっかり実践した上で、安全に注意して行ってください。

詳しい情報は、「太陽を安全に見るために」のページをご覧ください。また、日食については「日食を見よう」のページへ。

流星群の観察

流星は「いつ・どこに見えるかは予測不可能」なので、必ず見えるとは限りません。ですから、児童生徒に話題として提供するのは良いと思いますが、自由研究や宿題の課題するのはお勧めしません。(過去に宿題に出て、困って相談を受けたことがあります)

流星群の詳しい情報については、「流星群を見よう」のページをご覧ください。