「太陽面通過(日面経過)」とは?

太陽面通過(日面経過)とは、太陽の前を別の天体が横切っていく現象で、地球より太陽の近い所を公転している水星と金星で起こります。(ちなみに、月が太陽の前を横切っていくのは「日食」ですね)

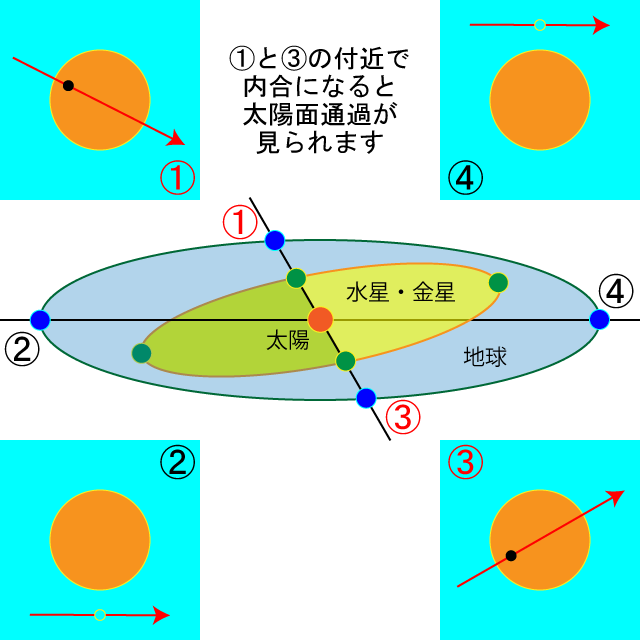

水星の場合は約115日、金星の場合は約584日ごとに、「太陽-(水星か金星)-地球」と一直線に並ぶ「内合(ないごう)」という状態になります。でも、地球が太陽の周りを公転している面(軌道面)と、水星や金星の軌道面は傾いているので(水星約7度、金星約3度)、内合になっても太陽には重ならなくて太陽面通過は起こりません。

しかし、水星の場合は5月10日と11月10日、金星の場合は6月7日と12月9日の前後数日は、地球から見て水星や金星の軌道面と太陽が重なって見えるので、この頃に内合が起こると太陽の前を水星や金星が横切っていく「太陽面通過(日面経過)」が見られます(長期的にはこの日付はずれていきます)

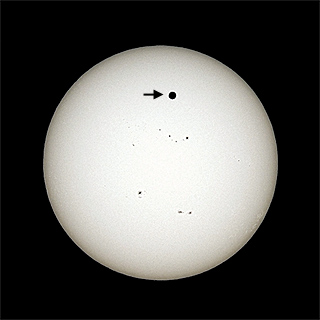

ただし見た目は、普段見える黒点とちがう真ん丸な影が、ゆっく~りと太陽の上を動いていく地味な現象です。

でも、水星の場合は平均すると10数年毎、金星の場合は122年-8年-105年-8年-122年…毎に起きるので、大変珍しい現象です。さらに、その時に日本が昼間でないと見ることができないので、実際に見られる回数はもっと減ります。

日本では、2004年に130年ぶりとなる金星太陽面通過が見られるはずでしたが、全国的に天気が悪くわずかな記録しかありません。2012年は西日本を中心に全国で見ることができました。星の子館の記録は、観測報告のページで。

| 水星の太陽面通過 | 金星の太陽面通過 |

|---|---|

| 1993年11月6日 | 1874年12月9日 |

| 2003年5月7日 | 1882年12月6日(日本から見えなかった) |

| 前回:2006年11月9日 | 2004年6月8日(途中で日没・全国的に曇り) |

| 2016年5月9日(日本から見えない) | 前回:2012年6月6日 |

| 2019年11月12日(日本から見えない) | 次回:2117年12月11日 |

| 次回:2032年11月13日(途中で日没) | 2125年12月9日(日本から見えない) |

| 次次回:2039年11月7日(途中で日没) | 2247年6月11日(日本から見えない) |

太陽面通過(日面経過)を自分で見るには?

水星の見かけの大きさは、太陽の大きさの100分の1以下なので、水星の太陽面通過は残念ですが肉眼では見ることができません。

金星の見かけの大きさは、太陽の大きさの30分の1程度です。計算上では「視力1.0以上」の人なら、肉眼で見える可能性がありますが、日食メガネの性能や視力によっては見つからない場合があります。2012年の観察会では、子どもはほとんどが見えたようでしたが、大人はおよそ3分の1の人が分からなかったようです。

- まず、太陽を観察する時の注意として、「太陽を安全に観察するために」のページをご覧ください。

- 見つけるために無理して、肉眼で長時間見続けないようにして下さい。

- 太陽観察用以外の望遠鏡や双眼鏡で見るのは、絶対にやめてください。

- 昼間なので、当日開館していている太陽が見られる科学館や天文台に行ってみましょう。

- 写真やビデオを撮ってみたい人は、「日食を見よう」のページを参考にしてみてください。

- ピンホールを使って観察するなら、「長さ1.5m以上」が目安になると思います。星の子館の当時のスタッフが1.6mほどの物を作りましたが、一応見えました。(太陽の像が15mmで金星の影が0.5mm程度になるはずです)。

- ピンホールは小さめに開けて、暗くてもくっきりシャープな像のほうが分かりやすいと思います。

- ずっと見ていても、あまり変化がありません。1時間毎に見ると変化がわかるかもしれません。

とにかく危険がないように十分注意して、無理なく見てください。

「太陽面通過」?「日面通過」?「太陽面経過」?「日面経過」?

インターネットで検索をすると、同じ天文現象なのにいろいろな呼び方が見つかりますが、様々な歴史や慣習があるので「これが正解」「これは間違い」という事はありません。

昔からある呼び方は「日面経過」や「太陽面経過」のようです。暦などの継続性を重視するため、国立天文台のホームページなどでは「日面経過」が使われているようです。(国立天文台や理科年表で「日面経過」が使われる経緯については、国立天文台の相馬充さんが書かれた文章に詳しく書かれています(国立天文台のページはなくなりましたが、せんだい宇宙館のHPにアーカイブがあります))

図鑑や本など一般の方が目にする物には「日面通過」が多く使われているようで、検索をすると一番多く出てきます。

「太陽面通過」は、教科書などを作る際に外国語を翻訳する時の元となる「学術用語集」に出てくる表現で、英語の「transit」の訳です。もともと太陽に限定した言葉ではなくて、最近は他の恒星の周りの惑星を見つける時にも「transit」が使われています。

名所を訪ねてみよう

姫路科学館のある兵庫県には、2004年や2012年に見られた金星の太陽面通過(日面経過)にちなんだ場所があるので、興味のある方は行って見てはいかがでしょう?

神戸市中央区の諏訪山公園の中に「金星台」という場所があって、近くには「ビーナスブリッジ」という夜景の名所があります。ここに金星にちなんだ名前が付いているのは、1874年(明治7年)12月にフランスからの観測隊がやって来て金星太陽面通過を観測した場所だからです。

公園の真ん中にある池のそばに、記念の石碑と案内の看板があります。また、当時の観測隊が使ったとされる望遠鏡(子午儀)が、明石市立天文科学館に展示されています。

石碑はフランス語と日本語で書かれていて、ちゃんと太陽の前を金星が横切っている絵も彫られています。

石碑はフランス語と日本語で書かれていて、ちゃんと太陽の前を金星が横切っている絵も彫られています。

国内には、横浜(神奈川県青少年センターの前)と長崎(金毘羅山金毘羅神社)にも、外国から来た観測隊が金星の太陽面通過を観測した記念碑があるそうです。

(当時、外国人が行きやすかった港町が選ばれたのですね)