ミズクラゲの生活史と繁殖

- 更新日:

- ID:29900

こんにちは!

今回はミズクラゲのお話です。

ミズクラゲは日本沿岸で最も普通に見られるクラゲで、傘径は30cmを超えることもあります。

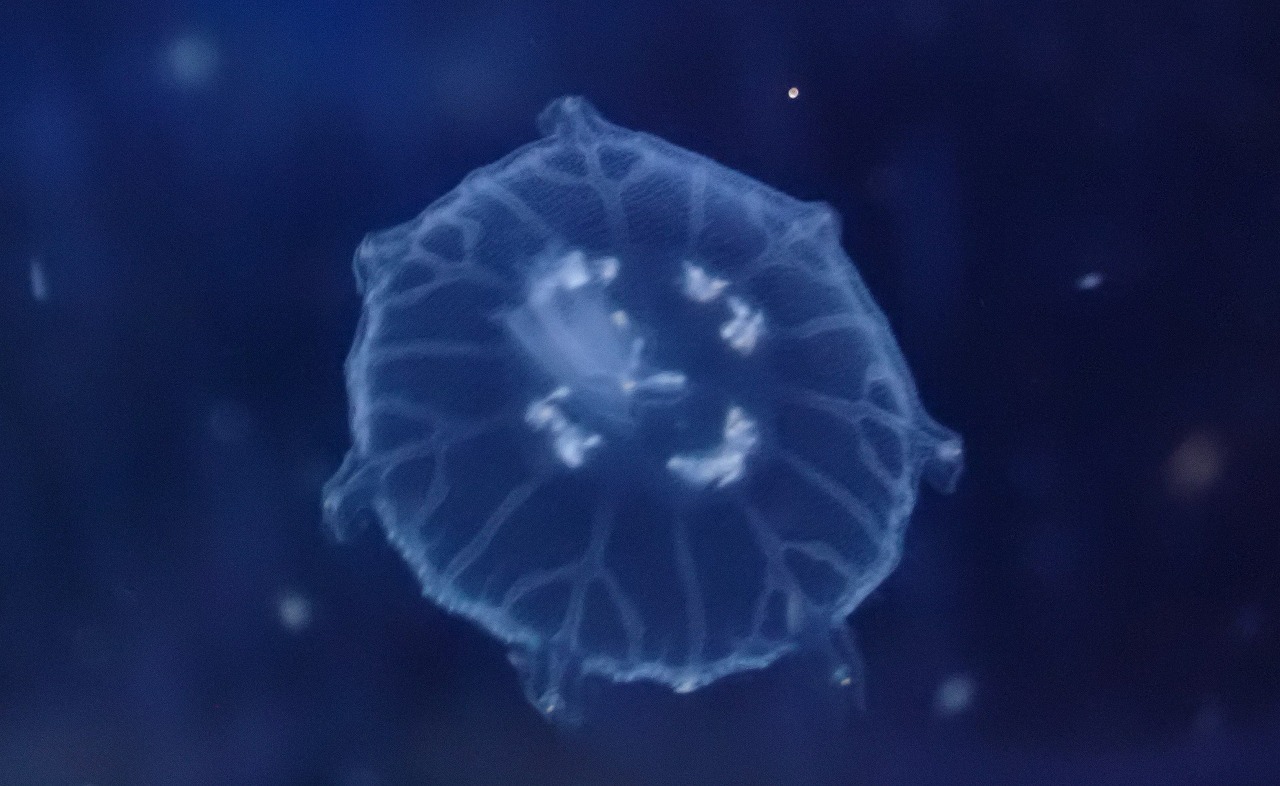

傘を上から見ると胃及び生殖腺が4つの目のように見えるため、「よつめくらげ」とも呼ばれています。

クラゲといえばふわふわと漂う姿がよく知られていますが、実は一生の間に何度も姿が変わる生きものです。

↑ミズクラゲの傘の中心部分

ミズクラゲのメスの口腕にあるひだ状の部分(傘の中心部分にあります)は、受精卵が育つ保育嚢(ほいくのう)です。保育嚢で育った幼生のプラヌラはしばらく海中を泳いだ後、岩などに着底してイソギンチャクのような姿をしたポリプになります。

↑ポリプ

ひめすいでは展示水槽で採取したポリプをCDに付着させ、別の水槽でエサを与えて増殖させます。1か月程経つとCDを覆う程度にまで増え、さらに約2カ月エサを与え続けます。

水温が下がるとポリプはクラゲになる準備を始めます。

↑ストロビラ

冷やした海水を入れた水槽に移動すると徐々に体が伸び初め、何段もくびれができます。さらにくびれていた部分はお皿を重ねたような形になり、水槽に移動してから3∼5週間程するとストロビラの先端から花びらのような形をしたエフィラが一匹ずつ分かれていきます。

↑エフィラ

エフィラをスポイトで回収し、別の水槽に移動させてエサを与えます。温度などにもよりますが、7日∼10日程でメテフィラになります。

↑メテフィラ

↑少し成長したメテフィラ

傘の大きさが2∼3cm程になったら大きい水槽へと移動し、10cm程になったら展示している水槽へとデビューします。

ミズクラゲの繁殖は通年行なっていて、たくさんのミズクラゲが展示できるように日々さまざまな管理をしています。

個人的にはとても手のかかる生きものだなと感じてますが、ミズクラゲが漂う姿を見たお客様が少しでも癒されたら良いなと思っています。

日々の生活に疲れた方もそうでない方もぜひミズクラゲに癒されに来てくださいね!

〔さんき〕