各展示室のご案内

- 更新日:

- ID:29847

各展示室について

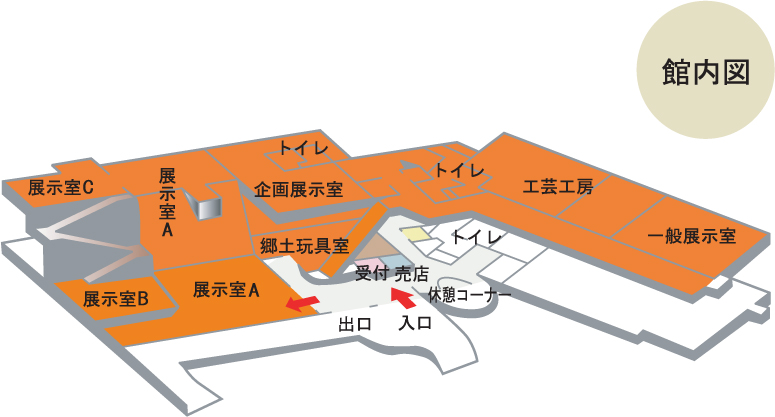

館内案内図

展示室A・展示室B・展示室C・郷土玩具室・企画展示室・工芸工房・一般展示室の観覧には入館料が必要です。

売店・休憩コーナーは開館中はどなたでも自由に無料でご利用いただけます。

展示室の紹介

展示室名 | 備考 |

|---|---|

展示室A | 「清水公照 泥仏の世界」と題し、清水公照が制作し、瀬戸・九谷・信楽・清水・備前・萩・唐津・有田など各地の窯元で焼き上げた泥仏270体を展示しています。 |

展示室B | 「清水公照 すみ・いろ・つちの世界」と題し、清水公照が書いた書・画・絵日記や全国の窯元に出かけて陶芸家が制作した皿や壺などに絵付けした作品などを展示しています。 |

展示室C | 「清水公照 春・夏・秋・冬の世界」と題し、茶室に見立てた展示室で、清水公照の作品の中から絵暦12ヶ月や句抄などの軸を季節に応じて展示しています。 |

企画展示室 | 清水公照が収集した美術工芸品(著名な美術家や交遊のあった美術家の作品等)や播磨に残る伝統工芸品などを展示しています。 |

一般展示室 | 企画展や特別展の会場のほか、一般への貸し出しも行っています。 |

工芸工房 | 姫路の伝統工芸である姫路はりこや姫路こま、姫山人形などの展示と製作実演を行い、また姫路はりこと姫路こまの絵付けや色付け体験ができます。 |

郷土玩具室 | 山田忠雄が長年にわたり収集された郷土玩具のコレクションの常設展示と季節にあわせた全国各地の郷土玩具や土人形を展示しています。おもちゃに触れて遊べるコーナーも併設しています。 |

屋台コーナー | 魚吹八幡神社(姫路市網干区)の秋祭りで知られる宮田地区の、優雅で豪華絢爛な屋台などを展示しています。 |

ビデオコーナー | 清水公照や播磨の伝統工芸についてのビデオを放映しています。 |

ミュージアムショップ(売店) | 手ぬぐいなどの清水公照オリジナルグッズや姫路はりこ・姫路こまなどの伝統工芸品、当館オリジナル絵はがき、図録などを販売しています。 |

交流庵 | 敷地内の竹林に囲まれた和室で、句会や茶会など文化活動の場として貸し出しています。 |

竹林工房 | 敷地内の工芸教室用の作業室です。 |

展示室A(1階・2階)

270体の個性あふれる泥仏たち(1階・2階)

東大寺長老だった清水公照(しみずこうしょう)が制作した泥仏を展示。瀬戸、九谷、信楽、清水、備前、萩、唐津、有田など全国の著名な窯元で焼いた陶製やブロンズ製のものなど、一体一体にそれぞれ個性が満ちあふれています。

これは、公照が東大寺幼稚園の園長をされていたときに、園児たちが紙粘土で遊んでいるのを見て、自分でも作ってみ美術工芸館には約800体の泥仏がありますが、このコーナーにはそのうちの約270体を展示しています。

備前大甕(2階)

備前焼陶芸作家の森陶岳(もりとうがく)さんの作品。

清水公照が窯元を訪れ、線画で山の模様を描いたもので、公照の遺作でもあります。

姫路城大天守閣の鯱瓦(復原) (2階・屋外)

鬼師・小林平一(こばやしへいいち)さんの作品(2F屋外)

国の選定保存技術保持者にも認定されていた瓦職人(鬼師)・小林平一さん(1923-2002)の作品で、鬼師とは、鬼瓦や鯱、鴟尾などの役瓦を作る瓦師のことです。

展示室B(中2階)

広がるすみ・いろ・つちの世界

清水公照が全国の窯元に出かけ、作家の作った壷や皿などに絵付けをした陶芸作品をはじめ、書や絵、毎日書き続けておられた絵日記などを展示しています。

独特のやわらかいタッチと力強い筆運び、大胆ながらも繊細な色使いをご覧ください。「すみ」は「書」、「いろ」は「絵」、「つち」は「焼物」のことです。

また、時期によっては企画展や特別展の会場になります。

展示室C(2階)

春夏秋冬四季折々のメッセージ

茶室に見立てた展示室です。清水公照が描いた12か月の絵暦や句抄などの軸物や額物、制作した陶芸作品を季節に応じて展示替えをしています。

また、時期によっては企画展や特別展の会場になります。

企画展示室(2階)

さまざまな企画展を開催

美術工芸をテーマに、播磨で活躍した匠、姫路に関連のある工芸作品やその背景、人物像にスポットをあて、年数回の企画展で紹介しています。

一般展示室(2階)

企画展の開催や貸し会場として

一般展示室は、当館主催のさまざまな企画展を行っています。また、個展などの会場として、皆さんの芸術文化活動の発表の場としてご利用いただけます。

郷土玩具室(1階)

昔懐かしい郷土人形と玩具

市民の方から寄贈された貴重な、はりこや土人形、土鈴、こけしなど昔懐かしい全国の郷土玩具を展示し、おもちゃにちなんださまざまな企画展(コーナー展示)も開催しています。また、楽しいおもちゃやパズルを実際に手にとって遊べるコーナーもあります。

屋台コーナー(1階)

祭り屋台の実物を展示

播磨地域は祭り屋台が有名です。当館では、平成4年(1992年)まで、姫路市勝原区宮田で秋祭りに使われていた屋台を展示しています。この屋台は姫路市網干区の魚吹八幡神社(うすきはちまんじんじゃ)の秋季例祭で使われていたものです。

豪華で美しい屋台は、たくさんの職人さんが腕によりをかけて作ったさまざまな部品を組み合わせて作られます。姫路に伝わる伝統工芸がこの屋台1台に集められ、まさに総合芸術作品といえます。

水引幕(屋台の四本の柱を囲むようにして取り付ける幕)

姫路市大津区西土井

ビデオコーナー

清水公照や播磨の伝統工芸についてのビデオを放映

館内の各所にはビデオコーナーがあり、清水公照や播磨の伝統工芸について動画と音声でお楽しみいただけます。

展示室A(1階)では清水公照の創作の世界を紹介

ラウンジ(2階)では播磨の伝統工芸を紹介

放映ビデオ

No | タイトル | 時間 | 制作年 |

|---|---|---|---|

1 | 姫路はりこ(松尾隆) | 5分 | 平成5年 |

2 | 姫路はりこの歴史 | 9分 | 平成14年 |

3 | 姫路こま(西澤昌三) | 5分 | 平成5年 |

4 | 姫山人形(姫山人形舎) | 5分 | 平成5年 |

5 | 姫路押絵羽子板(岡村延栄) | 5分 | 平成5年 |

6 | 優美の世界 姫路押絵 | 18分 | 平成9年 |

7 | 石田流姫路押し絵(西脇秀文) | 10分 | 平成22年 |

8 | 姫路のやきもの 東山焼 | 5分 | 平成7年 |

9 | 姫路のやきもの 鷺脚焼(中川鷺脚) | 5分 | 平成10年 |

10 | 明珍火箸(明珍宗理) | 5分 | 平成5年 |

11 | 矢立 | 5分 | 平成9年 |

12 | 円教寺に伝わる漆器 書写塗 | 5分 | 平成6年 |

13 | 染の型紙 | 5分 | 平成10年 |

14 | 高砂染 | 12分 | 平成12年 |

15 | かちん染 | 5分 | 平成12年 |

16 | 鯱瓦(小林平一) | 5分 | 平成10年 |

17 | 鞘(前田幸作) | 5分 | 平成8年 |

18 | 和と洋の融合を求めて60年(青野武市) | 10分 | 平成16年 |

19 | 京蒔絵(武野恭永) | 8分 | 平成9年 |

20 | 蒔絵 源氏物語銘々皿(江藤國雄) | 11分 | 平成17年 |

21 | 姫路仏壇の宮殿師(奥居隆夫) | 10分 | 平成23年 |

22 | 播州祭り屋台彫刻(小河昭典) | 5分 | 平成8年 |

23 | 狭間・露盤 | 37分 | 平成9年 |

24 | 播州の錺金具(竹内雅泉) | 5分 | 平成9年 |

25 | 播磨の木工芸 | 5分 | 平成6年 |

26 | 唐木指物(宮下賢次郎) | 10分 | 平成9年 |

27 | 姫路指物(高橋翠弘) | 10分 | 平成10年 |

28 | 姫路の刳物(山名秀圭) | 5分 | 平成11年 |

29 | 酒井宗雅 | 11分 | 平成10年 |

30 | 姫路仏壇の錺金具師(玉越弘明) | 8分 | 平成24年 |

99 | 清水公照の世界 | 12分 | 平成6年 |

お問い合わせ

姫路市 観光経済局 観光コンベンション室 姫路市書写の里・美術工芸館

住所: 〒671-2201 姫路市書写1223番地別ウィンドウで開く

電話番号: 079-267-0301

ファクス番号: 079-267-0304

くらし・手続き

くらし・手続き 安全・安心

安全・安心 観光・文化・スポーツ

観光・文化・スポーツ 産業・経済・ビジネス

産業・経済・ビジネス 市政情報

市政情報