令和3年度実施の税制改正

- 更新日:

- ID:14209

ページ内目次

令和3年度個人市民税・県民税の改正事項

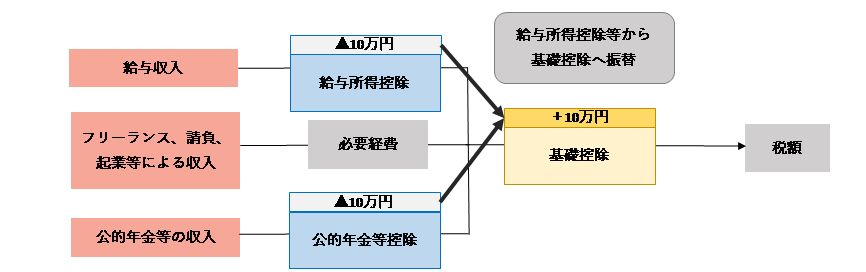

給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振り替え

働き方の多様化を踏まえ、給与所得控除および公的年金等控除の控除額を一律10万円引き下げ、収入の種類に関わらず適用される基礎控除の控除額を10万円引き上げます。

基礎控除の改正

- 基礎控除額が一律10万円引き上げられます。

- 前年の合計所得金額が2,400万円を超える納税義務者については、その合計所得金額に応じて控除額が減少し、前年の合計所得金額が2,500万円を超える納税義務者については基礎控除は適用されません。

| 合計所得金額 | 改正後 | 改正前 |

|---|---|---|

| 2,400万円以下 | 430,000円 | 330,000円 |

| 2,400万円超2,450万円以下 | 290,000円 | 330,000円 |

| 2,450万円超2,500万円以下 | 150,000円 | 330,000円 |

| 2,500万円以下 | 適用なし | 330,000円 |

給与所得控除の改正

- 給与所得控除額が一律10万円引き下げられます。

- 給与所得控除の上限額が適用される給与の収入金額が850万円、その上限額が195万円にそれぞれ引き下げられます。

給与所得算出時の端数処理

- 給与収入金額÷4,000円

- 上記1の小数点以下部分を切り捨てた金額×4,000円

- 上記2で算出された金額を、端数処理後の金額Aとします。

| 給与収入金額 | 改正後 | 改正前 |

|---|---|---|

| 551,000円未満 | 0円 | 0円 |

| 551,000円以上651,000円未満 | 給与収入金額-550,000円 | 0円 |

| 651,000円以上1,619,000円未満 | 給与収入金額-550,000円 | 給与収入金額-650,000円 |

| 1,619,000円以上1,620,000円未満 | 1,069,000円 | 969,000円 |

| 1,620,000円以上1,622,000円未満 | 1,070,000円 | 970,000円 |

| 1,622,000円以上1,624,000円未満 | 1,072,000円 | 972,000円 |

| 1,624,000円以上1,628,000円未満 | 1,074,000円 | 974,000円 |

| 1,628,000円以上1,800,000円未満 (端数処理を行い、端数処理後の金額Aとする) | 金額A×0.6+100,000円 | 金額A×0.6 |

| 1,800,000円以上3,600,000円未満 (端数処理を行い、端数処理後の金額Aとする) | 金額A×0.7-80,000円 | 金額A×0.7-180,000円 |

| 3,600,000円以上6,600,000円 (未満端数処理を行い、端数処理後の金額Aとする) | 金額A×0.8-440,000円 | 金額A×0.8-540,000円 |

| 6,600,000円以上8,500,000円未満 | 給与収入金額×0.9-1,100,000円 | 給与収入金額×0.9-1,200,000円 |

| 8,500,000円以上10,000,000円未満 | 給与収入-1,950,000円 | 給与収入金額×0.9-1,200,000円 |

| 10,000,000円以上 | 給与収入-1,950,000円 | 給与収入金額-2,200,000円 |

公的年金等控除の改正

- 公的年金等控除額が一律10万円引き下げられます。

- 公的年金等収入金額が1,000万円を超える場合の公的年金等控除について、195万5千円が上限とされます。

- 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が、1,000万円を超え2,000万円以下である場合には一律10万円が、2,000万円を超える場合には一律20万円が、それぞれ上記1及び2の見直し後の公的年金等控除額から引き下げられます。

年金受給者の年齢が65歳未満の場合

| 公的年金等の収入金額(金額B) | 改正後 1,000万円以下 | 改正後 1,000万円超2,000万円以下 | 改正後 2,000万円超 | 改正前 区分なし |

|---|---|---|---|---|

| 130万円未満 | 金額B-600,000円 | 金額B-500,000円 | 金額B-400,000円 | 金額B-700,000円 |

| 130万円以上410万円未満 | 金額B×0.75-275.000円 | 金額B×0.75-175.000円 | 金額B×0.75-75.000円 | 金額B×0.75-375,000円 |

| 410万円以上770万円未満 | 金額B×0.85-685,000円 | 金額B×0.85-585,000円 | 金額B×0.85-485,000円 | 金額B×0.85-785,000円 |

| 770万円以上1,000万円未満 | 金額B×0.95-1,455,000円 | 金額B×0.95-1,355,000円 | 金額B×0.95-1,255,000円 | 金額B×0.95-1,555,000円 |

| 1,000万円以上 | 金額B-1,955,000円 | 金額B-1,855,000円 | 金額B-1,755,000円 | 金額B×0.95-1,555,000円 |

年金受給者の年齢が65歳以上の場合

| 公的年金等の収入金額(金額C) | 改正後 1,000万円以下 | 改正後 1,000万円超2,000万円以下 | 改正後 2,000万円超 | 改正前 区分なし |

|---|---|---|---|---|

| 330万円未満 | 金額C-1,100,000円 | 金額C-1,000,000円 | 金額C-900,000円 | 金額C-1,200,000円 |

| 330万円以上410万円未満 | 金額C×0.75-275.000円 | 金額C×0.75-175.000円 | 金額C×0.75-75.000円 | 金額C×0.75-375,000円 |

| 410万円以上770万円未満 | 金額C×0.85-685,000円 | 金額C×0.85-585,000円 | 金額C×0.85-485,000円 | 金額C×0.85-785,000円 |

| 770万円以上1,000万円未満 | 金額C×0.95-1,455,000円 | 金額C×0.95-1,355,000円 | 金額C×0.95-1,255,000円 | 金額C×0.95-1,555,000円 |

| 1,000万円以上 | 金額C-1,955,000円 | 金額C-1,855,000円 | 金額C-1,755,000円 | 金額C×0.95-1,555,000円 |

所得金額調整控除の創設

給与所得控除の見直しが行われ、給与収入金額が850万円を超える場合の給与所得控除額が引き下げられますが、子育てや介護等の負担がある方については、負担が増加しないよう措置されます。また、給与所得、年金所得の両方がある方については、給与所得控除額及び公的年金等控除額の両方が10万円ずつ引き下げられることから、負担が増加しないよう措置されます。

- 下記(1)及び(2)に該当する場合、給与所得から所得金額調整控除額が控除されます。

- 下記(1)及び(2)の両方に該当する場合は(1)の控除後の給与所得金額から(2)を控除します。

(1)給与収入金額が850万円を超え、次の1から4のいずれかに該当する場合

- 納税義務者本人が特別障害者に該当する

- 年齢23歳未満の扶養親族を有する

- 特別障害者である同一生計配偶者を有する

- 特別障害者である扶養親族を有する

上記2から4の扶養親族や同一生計配偶者(以下、扶養親族等)については、その扶養親族等が他の者の扶養控除等の対象であっても所得金額調整控除を適用することができます。ただし、事業専従者については対象外となります。

〔計算式〕

所得金額調整控除額=(給与収入金額(注1)-8,500,000円)×10%

(注1)給与収入金額が10,000,000円を超える場合は10,000,000円

(2)給与所得金額及び公的年金等に係る雑所得金額の両方があり、その金額の合計額が10万円を超える場合

〔計算式〕

所得金額調整控除額=(給与所得金額(注2)+公的年金等に係る雑所得金額(注2))-100,000円

(注2)100,000円を超える場合は100,000円

調整控除の改正

- 合計所得金額が2,500万円を超える場合、調整控除は適用されません。

- 合計所得金額が2,400万円を超え2,500万円以下の場合、基礎控除に係る所得税と住民税の人的控除差を5万円として調整控除を計算します。

- ひとり親控除に該当する納税義務者で男性の場合、ひとり親控除に係る所得税と住民税の人的控除差を1万円として調整控除を計算します。

ひとり親控除の創設

現に婚姻をしていない者(未婚の場合を含む)又は配偶者の生死の明らかでない者のうち次に掲げる要件を満たす場合、ひとり親控除(控除額30万円)を適用します。

- 生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除き、前年の総所得金額等の合計額が48万円以下の者)を有する

- 前年の合計所得金額が500万円以下である

- 事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいない(住民票上の世帯に、納税義務者との続柄が「未届の夫」または「未届の妻」に相当する人がいないこと)

寡婦(寡夫)控除の改正

寡婦控除の要件の改正

現行の要件に、新たに所得要件が加わりました。改正後の要件は下記の通りです。

次のA、Bに掲げる者で新たに創設されたひとり親控除に該当しない者(控除額26万円)

A.夫と離婚した後婚姻をしていない者のうち、次に掲げる要件を満たすもの

- 扶養親族(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされているものは除き、前年の合計所得金額が48万円以下の者)を有する

- 前年の合計所得金額が500万円以下である

- 事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいない(住民票上の世帯に、ご自身との続柄が「未届の夫」または「未届の妻」に相当する人がいないこと)

B.夫と死別した後婚姻をしていない者又は夫の生死が明らかでない者のうち、次に掲げる要件を満たすもの

- 前年の合計所得金額が500万円以下である

- 事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいない(住民票上の世帯に、ご自身との続柄が「未届の夫」または「未届の妻」に相当する人がいないこと)

ひとり親控除の創設に伴い、現行の寡婦控除の特別加算及び寡夫控除を廃止します

市民税・県民税の新たな非課税措置の創設

子どもの貧困に対応するため、前年の合計所得金額が135万円以下である未婚のひとり親について、個人住民税を非課税とします。

非課税基準、扶養親族等の合計所得金額要件等、その他改正

| 要件等 | 改正後 | 改正前 |

|---|---|---|

| 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 | 48万円以下 | 38万円以下 |

| 配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額 | 48万円超133万円以下 | 38万円超123万円以下 |

| 勤労学生控除の合計所得金額 | 75万円以下 | 65万円以下 |

| 障害者、未成年者、寡婦及びひとり親に対する個人市民税・県民税のの非課税措置の合計所得金額 | 135万円以下 | 125万円以下 |

均等割の非課税限度額の合計所得金額 | 35万円+10万円 | 35万円 |

均等割の非課税限度額の合計所得金額 | 35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の数)+10万円+21万円 | 35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の数)+21万円 |

所得割の非課税限度額の総所得金額等の合計値 | 35万円+10万円 | 35万円 |

所得割の非課税限度額の総所得金額等の合計値 | 35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の数)+10万円+32万円 | 35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の数)+32万円 |

家内労働者の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保証額 | 55万円 | 65万円 |

くらし・手続き

くらし・手続き 安全・安心

安全・安心 観光・文化・スポーツ

観光・文化・スポーツ 産業・経済・ビジネス

産業・経済・ビジネス 市政情報

市政情報