救急活動

- 更新日:

- ID:22719

救急隊の活動

消防指令センターは119番通報を受信し、原則、救急現場に最も早く駆けつけられる救急隊を出場させます。出場指令を受けた各救急隊は、救急資器材を迅速・的確に活用し、傷病者に応急処置を施しながら医療機関まで搬送します。

救急隊は、19隊で活動しており、救急要請に常時対応しています。

令和6年の姫路市消防局管内救急発生件数は、過去最多の35,278件(姫路市33,099件、受託町2179件)でした。1日平均96.6件、14分54秒に1件の割合で出場したことになります。

| 年 | 平成27年 | 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 件数 | 27,142件 | 27,144件 | 28,512件 | 29,137件 | 28,987件 | 26,476件 | 26,567件 | 32,385件 | 34,342件 | 35,278件 |

救急業務の高度化

平成3年の救急救命士法等の制定による救急高度化に対応して、平成4年に初の救急救命士が誕生し、令和6年4月1日現在、159人となっています。

平成5年に高規格救急車と高度救急資器材を配備し、運用を開始しました。

日勤救急隊の創設

高齢化の進展等で増え続ける救急需要に対応するため、救急要請の集中する昼間時間帯のみ活動を行う日勤救急隊を創設しています。これにより、現場到着時間の短縮や、救急隊員の労務管理、育児や介護等により隔日勤務が難しい職員への環境整備、定年延長職員等の有効活用などの効果が期待できます。また、新たな資機材として安全性が高く、傷病者の安心にも資する電動ストレッチャーを県内で初めて導入しています。

派遣型救急ワークステーション

平成28年4月から「派遣型救急ワークステーション」事業の運用を開始し、医療機関と救急隊との連携を充実・強化し、質の高い救急サービスの提供を目指しています。

現在は、はりま姫路総合医療センターと姫路聖マリア病院で実施しています。

播磨姫路救急搬送システム

救急隊と病院が患者の受け入れ可能状況などをリアルタイムで共有できるシステムで、救急搬送時間の短縮に努めています。

令和3年10月から本格運用を開始しています。

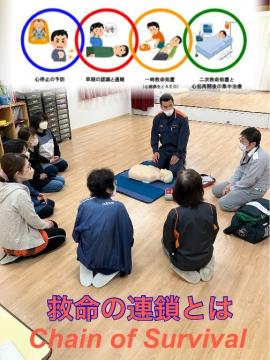

応急手当の普及啓発

市民に対して応急手当普及員の養成、普及啓発用資器材の配備などを行い、自動体外式除細動器(AED)の使用方法を含めた「普通救命講習」等の講習会を行っています。

救急患者の身近にいる市民等が素早い応急手当を行い、救急隊員そして医師へと救命リレーすることが、救命率をより向上させることに繋がります。

PA出動

直近の消防車を出動させ、救急隊が到着するまでの間、応急処置と情報収集を実施し、救命効果の向上と初動対応の迅速化を図るものです。

現在、救急隊が現場到着までに時間を要する地域の3小学校区(大塩・的形・谷内)で、屋外で発生した救急事故及び屋内における重症以上の事故により、PA出動が必要と判断した事案を対象に運用しています。

「Thanksカード」の配布

平成28年9月9日から応急手当をして頂いた市民の方に「Thanksカード」を配布しています。

感謝の気持を表すことはもちろん、応急手当に対する不安等にも対応するため、相談窓口も記載しています。

急病・救命救急

脳卒中

冬場の寒い時期にかけて増えてくる脳卒中について、お知らせします。

脳卒中というのは、脳梗塞や脳出血など、頭の中で発生する病気の総称になります。特に有名なのが「後頭部をハンマーで殴られた様な痛み」と表現されることが多いクモ膜下出血です。

一般に夏場暑い時期には、頭の中の血管内で血の塊などが詰まる事により起こる脳梗塞が多く、冬場の寒い時期には血管が裂けることによって起こる脳出血が多いと言われています。

症状としては、突然の頭痛、吐き気、呂律が回らない、腕や足が動かないなどの麻痺症状などがあります。

寒暖差から発生する脳卒中の予防策として、生活する上での気温の変化をなるべく少なくするということが必要です。温かい部屋から寒いトイレや脱衣所に行く時には、しっかりと防寒対策をして、それぞれの場所にも小型のヒーターなどを設置し、できるだけ温度変化を少なくしてください。入浴の際にも、先に浴室を暖めておき、湯船の温度も高くし過ぎないで40度以下にするようにしましょう。

子供の熱性痙攣

熱性痙攣が起こったときには、慌てずに落ち着いて、お子さんの状態をしっかり観察してください。例えば手足がガクガクとしているか、ピーンと強張っているか、そして嘔吐した場合は嘔吐したものがのどに詰まらないように顔を横に向け、呼吸ができるようにしてください。

次に、できるだけ刺激を与えず、周囲の危険な物は遠ざけて、口の中に物を入れないように注意しましょう。

熱性痙攣はほとんどの場合、5分以内で治まり、痙攣後に寝ていることが多いです。ただし、「痙攣が5分以上続いている」「痙攣は治まったが、なかなか意識が回復しない」「息が弱い」「顔や唇の色が紫色になっている」「激しい頭痛が続いている」といった症状が見られたら、救急車を呼んでください。

ヒートショック

「ヒートショック」とは急激な温度差がもたらす体への悪影響のことで、冬場の寒い季節に多いのが特徴です。急激な温度変化によって、血圧が大きく変動することで、失神や心筋梗塞、脳出血などの脳血管障害を起こし、最悪の場合、命を落とす場合もあります。

「ヒートショック」を防ぐためには、その急激な温度変化を避けることが重要です。例えば、お風呂であれば、入浴前に浴槽の蓋を外して、湯気で浴室内の温度を上げておいたり、脱衣所は暖房器具で暖かくしてから服を脱いだり、また、湯船に浸かる前にはかけ湯をしてから入ったりなどして、なるべく温度差による体への負担を少なくするよう心掛けてください。

ハチ刺され

ハチは黒色のものに敏感なので、黄色や白色といった明るい色の帽子をかぶるなどハチに襲われにくい服装をしてください。もし刺されてしまった場合は、速やかにその場所を離れ、傷口を洗い患部を冷却してください。

ハチに刺された方で、意識がなくなったり、呼吸困難をおこしている場合は、アナフィラキシーショックが疑われますので、まず救急車を呼んでください。次に、嘔吐を起こす可能性があるので、嘔吐物が喉に詰まらないように顔を必ず横向きにしてください。そして、呼びかけを継続して反応の確認を行うようにしてください。反応がなくなれば心肺蘇生法を実施してください。

急性アルコール中毒

急性アルコール中毒とは、大量のアルコールを一度に摂ると、血液中のアルコール濃度が急激に上昇し、一気に「泥酔」や「昏睡」状態になり、場合によっては、呼吸困難など、危険な状態を引き起こすことです。さらに泥酔状態で嘔吐をすると、それが詰まって窒息することがあります。

お酒は自分のペースで飲み、無理をしないようにしましょう。また、泥酔者がいれば、酔いがさめるまでは一人きりにせず、必ず誰かが付き添うようにしてください。

心停止の予防

心停止の予防とは心停止や呼吸停止を未然に防ぐことです。小児では乳幼児の手の届くところに気道異物となるおもちゃ等を置かないようにし、窒息や溺水「交通事故などによる不慮の事故を防止することができます。成人では心筋梗塞や脳卒中発作時の異変を感じ、容態が悪化する前に医療機関で治療することが重要です。

ドクターカードクターヘリ

ドクターカーとドクターヘリは早期に医師による観察・評価・処置を行い、救命率・社会復帰率向上と後遺症の軽減を目的として運用されています。現在、姫路医療センターと県立はりま姫路総合医療センターがドクターカーの運用、ドクターヘリは県立加古川医療センターが運用を行っています。

動物に咬まれたときの対処法

動物に嚙まれた際はまず流水に噛まれた患部を5分程度洗い流し、それでも血が流れている場合には清潔なガーゼやタオルを使用して患部を圧迫止血してください。病院へ受診される際は基本的には救急外来での受診を勧めます。特に高齢者の方や基礎疾患の方は免疫力が低下しているため重症化の可能性がありますので注意してください。

のどに異物が詰まった時の対処法

のどに異物が詰まった時に最も問題となることは呼吸ができなくなることです。詰まったものが小さく呼吸ができていた場合は無理に取り除かず、すぐに病院へ連れていきましょう。呼吸が感じられない場合はすぐに救急車を呼んでください。のどに詰まったものが目視できる場合でも奥に押し込んでしまう場合があるため無理に取ろうとしないでください。咳を促す・背中を叩く方法(背部叩打法)・腹部を押し上げる方法(腹部突き上げ法)で異物除去を行う方法がありますが、背部叩打法や腹部突き上げ法による異物除去は臓器が損傷することもあるため異物除去ができた場合でも病院の受診を受けてください。姫路市消防局では背部叩打法や腹部突き上げ法について普通救命講習会で説明させていただきますので興味がある方はぜひご参加ください。予防対策としては一口を小さくしたり、柔らかくしたりすることでリスクを下げることができます。特に高齢者の方は物を飲み込む力が落ちますので注意してください。

消防局インスタグラム(@himeji_fd.119)

姫路市消防局では、新たな広報ツールとしてインスタグラムを開設し、消防に関するさまざまな情報を発信していますので、公式インスタグラムをご覧ください。

姫路市消防局カレンダー

消防局カレンダーを火災活動のページに掲載していますので、ご覧ください。

くらし・手続き

くらし・手続き 安全・安心

安全・安心 観光・文化・スポーツ

観光・文化・スポーツ 産業・経済・ビジネス

産業・経済・ビジネス 市政情報

市政情報