栽培漁業

- 更新日:

- ID:5991

昔は、「海は広くて大きいからいくら魚をとっても大丈夫だ。きっと魚はたくさんいるに違いない。」と思われていました。しかし、開発などにより町や都市が大きくなり、便利になるにつれて水産資源が減少し始め、それに加えて、漁業設備や機械の飛躍的な進歩によって生物を取りすぎる危険もでてきました。

そこで「とる漁業」だけでは水産資源の安定的な維持ができないとの考えから「つくり育てる漁業」を行っていこうという動きが強まってきました。「つくり育てる漁業」とは単に魚を放流するといったものではなく、水産資源全体を下の図のように大きなものとして考えています。そこでこの事業を国、県、市、漁協で協力、分担し取り組んでいます。

栽培漁業

自然の海では、何百万個と生まれた卵も他の魚に食べられたりして、ごくわずかしか育つことが出来ません。この産まれたばかりの稚魚を外敵から守り、人間の手で自立できる大きさまで育てています。国、県は漁業者の要望などにより放流する魚種を決めて卵から稚魚を育てています。(これを種苗生産といいます。)

本市では、この稚魚を配布してもらい、漁業者と協力して放流しています。しかし、小さい時、外敵にねらわれやすいヒラメやクマエビなどの稚魚は一時的に施設に収容し、自立できるような大きさに育ててから放流します(これを中間育成といいます。)。このように大量に育てて、大量に放流することで資源の維持をはかり、大きく育ってから計画的に漁獲することを栽培漁業といいます。

姫路市では市と漁業協同組合が協力して稚魚・稚エビなどの中間育成を行い、沿岸海域へ放流しています。

漁業協同組合はこれらの育成を行う専用の施設を運営し、つくり育てる漁業を推進しています。

主な種苗放流と中間育成

添付ファイル

クマエビ

放流前のクマエビ(全長4センチメートルから5センチメートルで放流します。)

成長したクマエビ

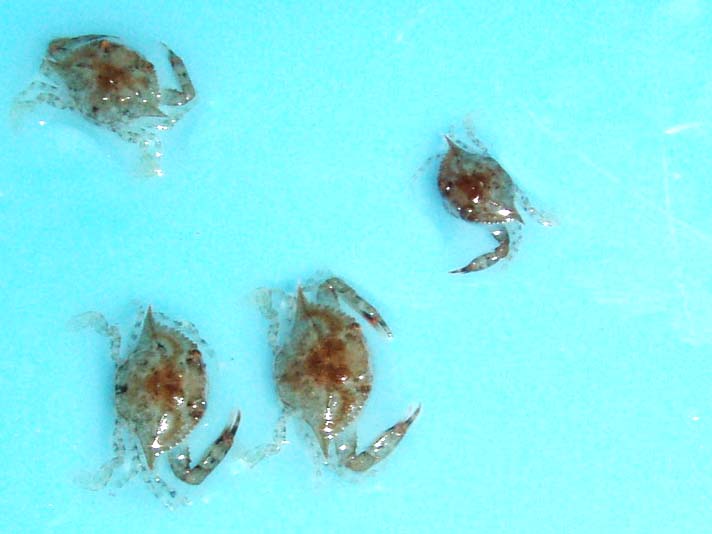

ガザミ

放流直前のガザミ(カニの形になって2回脱皮したところです。)

成長したガザミ(ワタリガニ)

マコガレイ

中間育成中のマコガレイ

アワビ・サザエ

サザエの稚貝

アワビの稚貝

マナマコ

マナマコの種苗

お問い合わせ

姫路市 農林水産環境局 農林水産部 水産漁港課

住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎7階別ウィンドウで開く

電話番号: 079-221-2474

ファクス番号: 079-221-2473

くらし・手続き

くらし・手続き 安全・安心

安全・安心 観光・文化・スポーツ

観光・文化・スポーツ 産業・経済・ビジネス

産業・経済・ビジネス 市政情報

市政情報