Vol.15 能楽師 / 江崎欽次朗さん

- 更新日:

- ID:32539

本当の意味での「伝承」とは? 自分と世の中に問い続ける能楽師

姫路で400年続く能の名家に生まれ育ち、12代当主という看板を背負う一人の能楽師。その重圧から逃げるように、一度は能から距離を置いた青年がいました。その遠回りの時間を経て能と再び向き合い、“新しい能の形”に挑戦し続けているのが、能楽師・江崎欽次朗さんです。土地の歴史や物語をひもときながら、能を「遠い伝統」から「観に行きたい文化」へと切り拓く江崎さんの歩みを追います。

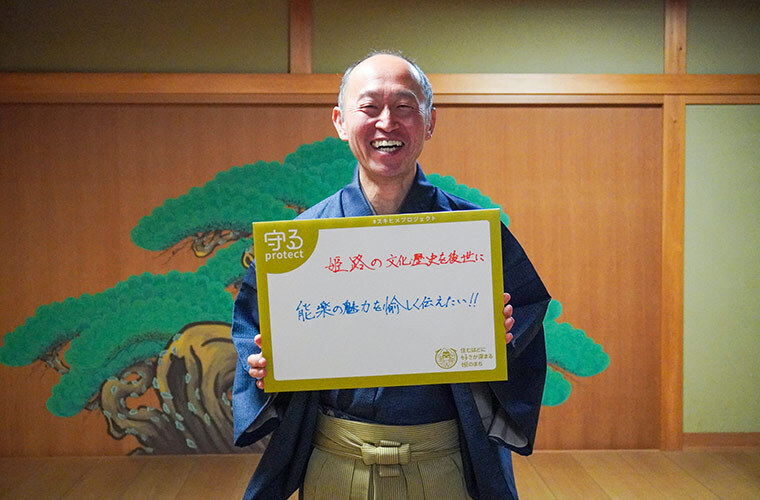

江崎 欽次朗(えさき きんじろう)さん

1973年、姫路生まれ。400年続く能の名家に生まれ、12代当主を継ぐ能楽師。現在は舞台出演に加え、学校や地域での普及活動、解説付き公演や講座などを通じて、能を“わかる入口”から伝える取り組みを続けるなど、姫路を拠点に活動している。

「能の家」に生まれ、能とともに育った幼少期

室町時代に成立し、武士の嗜みとして親しまれてきた「能」。後継者不足という社会的課題を抱え、全国にも名家と呼ばれる家は数えるほどしかない中、姫路には400年続く能の名家が存在します。その「ワキ方福王流江崎家」に生まれたのが、江崎欽次朗さん。生まれてすぐから子守唄代わりに謡(うたい)を聞き、2歳半ごろには自ら口ずさむようになるなど、能は特別なものというより、日常の延長線上にあったといいます。

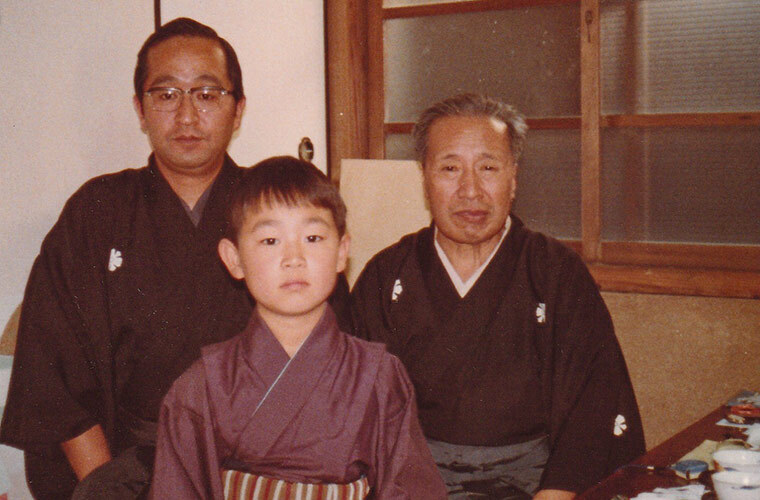

幼いころは、「意味を理解する以前に、能の言葉や節回しが自然と耳に入ってくる感覚だった」という江崎さん。指導者となったのは、江崎家十世である祖父でした。舞台の1カ月ほど前からは、朝・放課後・就寝前と稽古を重ね、子方として舞台に立ったことも。「能を習う」というより、「暮らしの中に能があった」幼少期だったと振り返ります。

誇りと重圧のはざまで揺れた青年期

成長とともに、「能」という存在は、400年続く能の名家に生まれた誇りと同時に、その家の名を背負う重みとして、思春期の江崎さんの心に影を落とすようになっていきました。

はじまりは小学校高学年のころ。「能の家の子」として見られることに違和感を覚え始め、周囲に知られるのが恥ずかしく、舞台に立つことにも次第に抵抗を感じるように。そんな思いから、中学・高校時代はテニスに打ち込み、能とは異なる世界に身を置くことを一度は決意します。

テニスと時を同じくして出会ったのが、尊敬できる教師の存在でした。「こんな大人になりたい」という憧れは、やがて「教師になりたい」という将来像へと変わっていきます。一方で、勉強は決して得意ではなかったという江崎さん。大学進学を志すものの、思うように結果が出ず、二度の不合格を経験します。

能から離れ、別の道を模索しながら過ごしたこの時期は、迷いと葛藤の連続でした。しかしこの遠回りの時間が、後に「伝えるとは何か」「人に届けるとはどういうことか」を考える土台となっていきます。誇りと重圧の間で揺れ動いた青年期は、やがて江崎さんが再び能と向き合うための、大切な準備期間でもありました。

人生2回目の能との出合い

3度目の大学受験で合格し、江崎さんは京都に拠点を移し、能から距離を置いたままの日々を過ごしていました。そんなある日、父からかけられたのは「楽屋に来たら、5,000円やるぞ」という思いがけない一言。そして「お小遣いがもらえるなら」といった軽い気持ちで、久しぶりに、能楽師たちが集う楽屋に足を踏み入れます。

久々に訪れた楽屋で江崎さんを迎えたのは、叱責でも期待でもなく、「おかえり」という何気ない言葉。長く離れていたはずの場所で、自分の居場所が変わらずそこにあることに、戸惑いと同時に、どこかほっとする気持ちを覚えたといいます。

決定的だったのは、先輩能楽師との会話でした。能「西行桜」の一節「浮世と見るも山と見るも ただその人の心にあり」をめぐり、「ここが好きなんや」と語られた言葉に触れた瞬間、能の言葉が初めて“意味をもって心に届いた”そうです。子どものころから耳にしてきた謡が、ただの音ではなく、人生に寄り添う言葉として胸に響いた瞬間でした。

もう一つ、江崎さんの胸に残ったのが、「子どもが好きなら、子どもに能を教えたらええやん」という先輩の言葉です。舞台に立つことだけが能楽師の道ではない。「伝えること」「拓くこと」、そして「守り残すこと」もまた、“能の未来をつくる自分の役割”なのだと気付いたことで、江崎さんの中で、能との関係は大きく変わっていきました。

こうして江崎さんは、「背負うもの」だった能を、「自分の意思で向き合う存在」として捉え直していきます。能と再びつながったこの出来事は、後の“伝える能”へと歩み出す、確かな出発点となりました。

“舞台が消えた日”から始まった新たな挑戦

人生2回目の能との出会いを経て、少しずつ能と向き合い直していた江崎さん。しかし、その歩みを大きく揺るがす出来事が訪れます。それが2020年の新型コロナウイルス感染症の流行でした。能楽界も例外なく活動の場を失い、舞台は次々と中止に。能を届ける場所そのものがなくなるという状況に直面します。

そんな中、江崎さんが選んだのは「待つ」のではなく、「自分で場をつくる」という道でした。舞台に立てないなら、能の原点に立ち返ってみよう——。そうして始まったのが、「高砂神社」での“奉納能”の取り組みです。観客を集めることを目的とせず、「やること」そのものに意味を置く新しい能のかたちで、五流すべての流派による「高砂」奉納という前例の少ない試みも実現しました。

この経験を通して、江崎さんの中で能のあり方は大きく変わっていきます。格式や伝統に守られるだけの能ではなく、土地の歴史や物語と結びつき、人の心に届く能へ。「知らないから遠い」のではなく、「知ったらおもしろい」「一度観てみたい」と思える“入口”をつくることを意識するようになりました。

現在は、解説付きの公演や体験型の講座、映像を用いた工夫などを通して、能を“特別な人のもの”から“開かれた文化”へと繋ぐ活動を展開。その取り組みを象徴するのが、解説入りの能舞台「スマート能」です。また、大阪・関西万博の舞台に立つなど、観光や地域資源と結びついた新たな発信にも取り組むほか、2026年には「スマート能」を「Re:能(リ・のう)」に刷新し、伝統の継承にとどまらず、次世代に向けた新しい能の形を提示していくと江崎さんは話します。

400年間、姫路というまちとともにあり、姫路の歴史を築いてきた江崎家。その伝統を“ただ守る”のではなく、一歩先を行く新しい守り方を実践し続けている十二代当主・江崎欽次朗さんは、「能を未来へ手渡すために、いま何ができるのか」——その問いへの答えを探し続けながら、今日も、姫路で能の可能性を切り拓いています。

魅力のご紹介

魅力のご紹介 エリア紹介

エリア紹介 くらし

くらし 移住を応援

移住を応援 ふるさと納税

ふるさと納税