梅毒

- 更新日:

- ID:22666

「梅毒の患者が高水準で推移しています!」

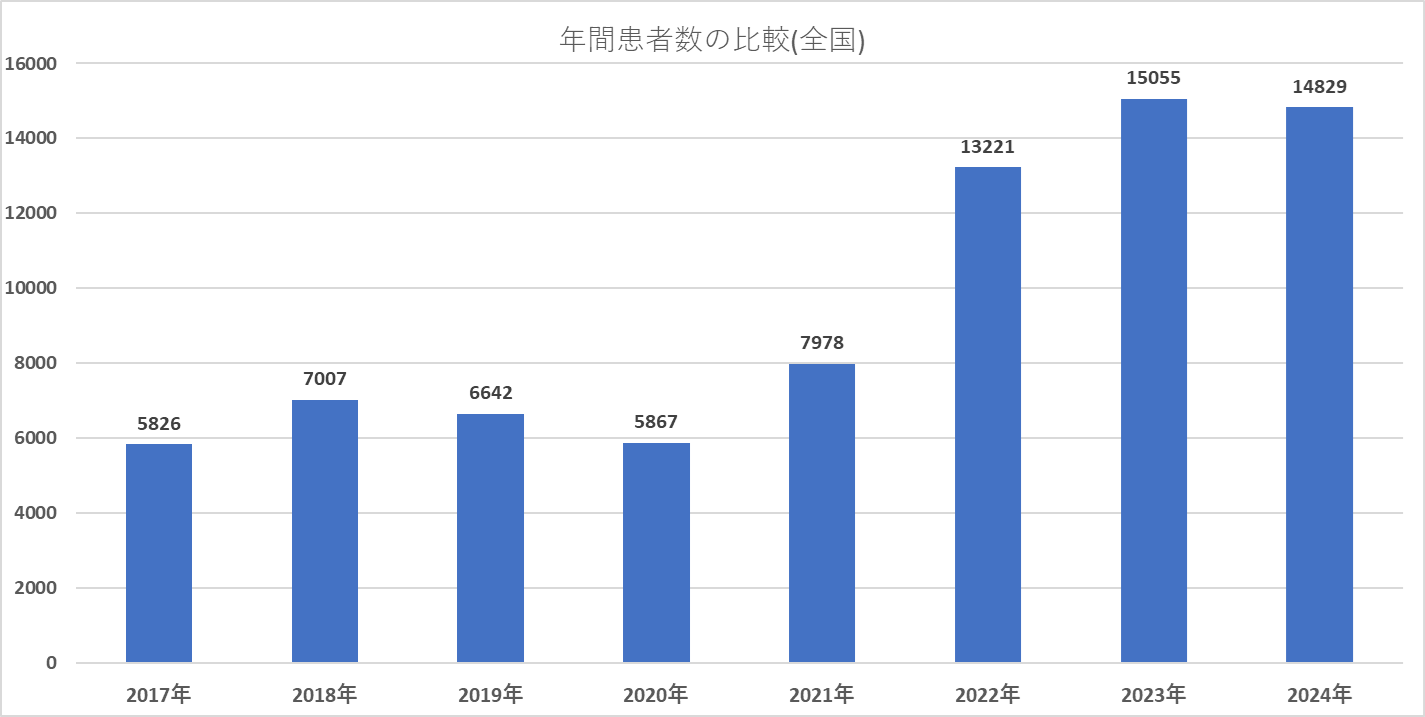

梅毒の患者数は全国的に高水準で推移しています。2025年の全国梅毒患者報告数はまだ確定しておりませんが、現時点では1万3千件台となっており、2024年と比べるとやや減少傾向ではありますが、依然として多い水準です。

地域により違いがあるものの、20 代から40 代を中心に感染者が発生しています。

また、梅毒は母子感染によって胎児にも感染し、早流産や死産、先天梅毒を起こすことがあります。感染予防や適切な治療に努めましょう。

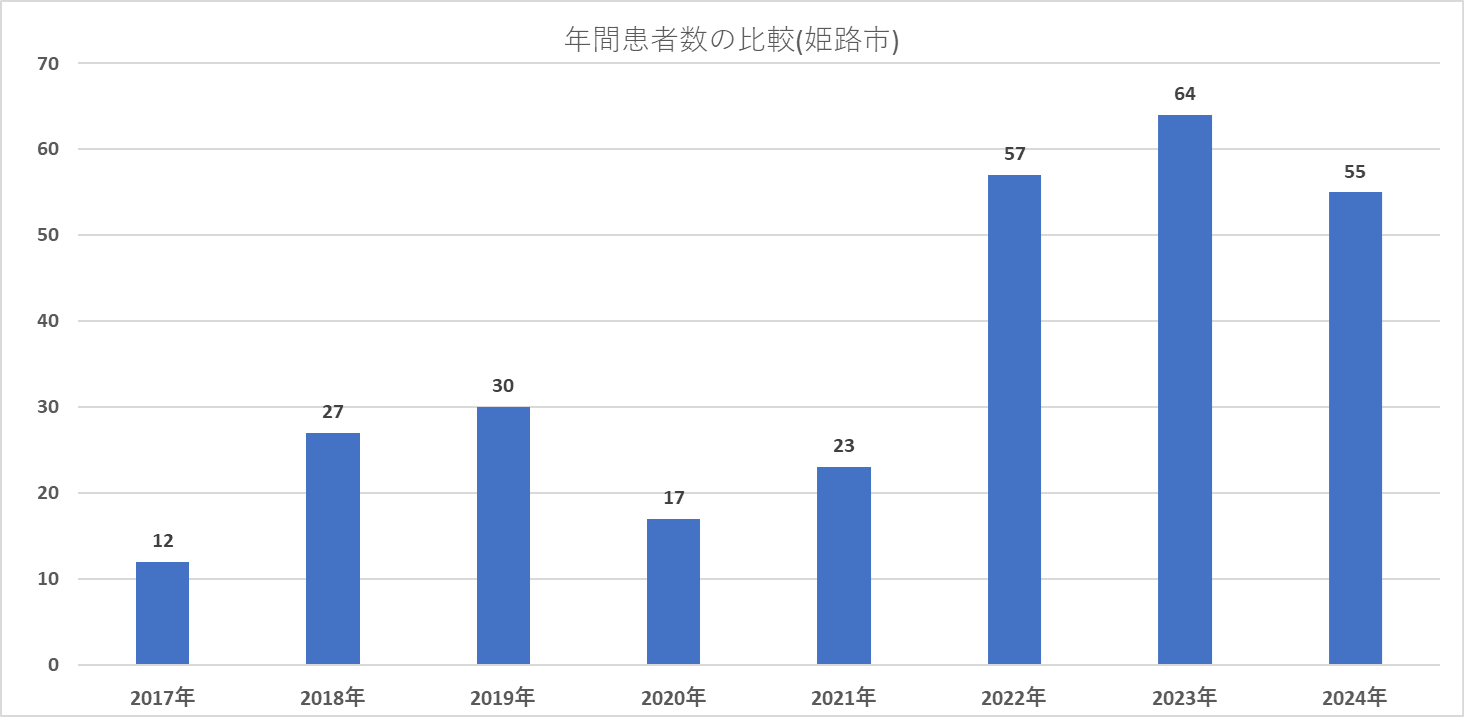

姫路市の感染状況

2022年以降、全体的に増加傾向で推移しています。

2024年の感染者の内訳では、男性が47%、女性が53%となっています。その中でも、男性では30代が男性患者の27%を、女性では20代が女性患者の72%を占めており、最多となっています。

梅毒とは

梅毒トレポネーマという病原体に感染することにより引き起こされる感染症で、主に性的接触により感染することから性感染症になります。ペニシリンなどの抗生物質が有効で、適切な治療により完治が可能ですが、治療しないと病状は進行して、時には死に至る場合もあります。

感染経路

主な感染経路は性的接触です。性的接触により、皮膚や粘膜が梅毒の病変部位と直接接触することで感染します。具体的には、性器と性器、性器と肛門(アナルセックス)、性器と口の接触(オーラルセックス)等です。

経過別症状

病期によって、症状の出現する場所や内容が違います。治療を行わなかった場合の典型的な経過は次の通りです。また、どの病期でも起こる可能性があるものとして、感染が脳や脊髄に及んだ場合の神経梅毒があります。

1期顕症梅毒

感染後数週間後に、次のような症状が現れることがありますが、治療をしなくても自然に軽快します。症状が消失しても、病気が治ったわけではありません。また、症状が出ない人もいます。

- 感染部位(主に口の中、肛門、性器等)にしこりや潰瘍。

- 股の付け根部分(鼠径部)のリンパ節の腫れ。

- これらの症状は、痛みが伴わないことが多い。

2期顕症梅毒

治療せずに感染後3か月程度経過すると、次のような症状が現れることがあります。症状によっては、自然に軽快したり再発したりすることがあります。

- 手掌、足の裏、体幹部などに淡い赤色の発疹(バラ疹)。

- 肝臓、腎臓などの全身の臓器の症状。

晩期顕症梅毒

治療せずに感染後数年程度経過すると、次のような症状が現れることがあります。適切な治療をしなければ、心臓、血管、脳などに病変が生じ、死に至る場合もあります。現在では、抗菌薬の普及などにより、晩期顕症梅毒は稀であると言われていますが、毎年数十件の報告があります。

- ゴムのような腫瘤(ゴム腫)が皮膚や筋肉、骨などに出現し、周囲の組織を破壊。

- 大動脈瘤などが生じる心血管梅毒。

- 精神症状や認知機能の低下などを伴う進行麻痺。

- 歩行障害などを伴う脊髄癆(せきずいろう)。

先天梅毒

梅毒に感染した母体から、胎盤を介して胎児に梅毒トレポネーマが感染することで、死産や早流産になったり、生まれてくる子どもの神経や骨などに異常をきたすことがあります。

- 早期先天梅毒(生後数か月以内)では、水泡性発疹、斑状発疹、丘疹状の皮膚症状、全身性リンパ節腫脹、肝脾腫、骨軟骨炎、鼻閉などの症状が現れる。

- 晩期先天梅毒(生後約2年以降)では、実質性角膜炎、内耳性難聴、ハッチンソン歯などが現れる。

治療方法

梅毒は、早期に適切な治療を受ければ、治すことができる病気です。治療にはペニシリン系などの抗菌薬が有効です。治療方法や治療期間は医師が判断しますので、治療中に症状が良くなっても自己判断で治療を中断しないようにしましょう。

また、感染の可能性のある周囲の方(パートナー等)も検査を受け、必要に応じて同時に治療をすることが重要です。治療のタイミングが違うと、お互いに感染させあうピンポン感染を起こすことがあります。

受診先には、次のような診療科があります。

- 泌尿器科(男性の場合)

- 婦人科(女性の場合)

- 皮膚科(皮膚に症状がある場合)

感染予防

一度完治しても再び感染することがあります。治療後もしっかり感染予防をしましょう。感染予防には、次のようなポイントに注意してください。

- 不特定多数の人との性行為を避けることが基本になります。

- コンドームを正しく使用することが大切ですが、コンドームで覆わない部分の皮膚や粘膜に梅毒の症状があると、コンドームでは予防できない場合があります。

- お互いに感染しない・させないためにパートナー同士の感染有無の確認が必要です。

- すでに皮膚や粘膜にしこりやただれがある場合には、性的接触を控え、医療機関を早めに受診するようにしましょう。

- 性感染症の治療中の場合は、医師が安全と判断するまでは、性的接触等の感染拡大につながる行為は控えましょう。

検査について

早期発見には検査が大切です。以下を参考に受検してください。

- 何か症状があるとき、パートナーの感染が明らかなときなどは、医療機関で検査を受けましょう。

- 感染の心配があるときは、医療機関又は保健所で検査を受けましょう。

保健所での検査は事前予約が必要です。受検を希望する方は、「エイズ検査・梅毒検査の申し込み」から予約申請をお願いします。

関連情報

お問い合わせ

姫路市 健康福祉局 保健所 保健所予防課 感染症・予防接種担当

住所: 〒670-8530 姫路市坂田町3番地 中央保健センター3階別ウィンドウで開く

電話番号: 079-289-1721

ファクス番号: 079-289-0210

くらし・手続き

くらし・手続き 安全・安心

安全・安心 観光・文化・スポーツ

観光・文化・スポーツ 産業・経済・ビジネス

産業・経済・ビジネス 市政情報

市政情報